Si acudimos al Semanario Pintoresco Español y leemos atentamente el artículo “Trajes, usos y costumbres provinciales. El día de Santa Agueda en Zamarramala” publicado el 18 de agosto de 1839 por Jose Mª Avrial, aparte de describir la fiesta y como visten sus aldeanos, hace mención a los infantes:

“Visten á los chicos de modo que no se sabe á que séxo pertenecen; es su traje hermafrodita porque se les ve con sombrero y manteos, delantal y chaqueta, con una faltriquera á un lado y siempre llenos de libritos, escapularios, manitas con uñas, comillos y cuernecitos que por lo menos les sirven para entretenerse cuando no tienen gana de comer ó de llorar.”

Dos exvotos pictóricos procedentes de la ermita de la Virgen del Bustar, situada en el término de Carbonero El Mayor, nos aportan información de lo que sería la indumentaria y joyería utilizada por dos infantes en su periodo de infancia y de puericia en el s. XVIII.

En el primer caso, una pintura realizada en el año 1750 y que representa al niño Felipe G. Poza en una etapa donde debe tomarse medidas protectoras debido a la vulnerabilidad del infante, como es el periodo de infancia y -en concreto- en la etapa de lactante en la que se encuentra. De esta pintura, actualmente desaparecida, podemos destacar el uso de las sayas infantiles con las que vestían estos pequeños y, como ya comentaba anteriormente Jose Mª Avrial, el carácter hermafrodita de su indumentaria, pues si no fuera por el texto que acompaña explicando el milagro e identificando al personaje, no sabríamos asegurar el sexo del mismo debido a la saya y el delantal que lleva. Cubre su cabeza con una marmota, capota o gorrito de ricos tejidos de seda espolinada y puntillas. En su cintura el llamado cinturón mágico, dijero o de lactante, del cual cuelgan algunos dijes, de los que podemos identificar un chupador de vidrio, una campanilla de plata, un sonajero y un escapulario.

En el segundo caso, una pintura realizada en 1749 que representa a la niña Ángela Escobar Aguado, que salvó su vida gracias a la intermediación de la virgen del Bustar cuando un carro cargado de maderos, pasó dos veces por encima de ella. A diferencia con el niño Felipe G. Poza, la niña Ángela Escobar carece de ese cinturón con esa ristra de protección de dijes, propio del periodo de la infancia, pues ya se vale por sí misma y viste prendas al igual que una persona adulta, por lo que entendemos, se encuentra en el periodo de puericia que comenzaría con los 7 años (según algunos autores esta franja empezaría a partir de los 4 años) y que sería el momento en que los niños abandonan esas sayas infantiles.

Este tipo de exvotos se repiten en muchas ermitas y santuarios pues, en agradecimiento al milagro producido por la advocación del lugar en cuestión, los padres encargaban con frecuencia un retrato del niño donde, además, se reflejara ese hecho. Podemos remontarnos a los retratos de los infantes de la Casa de Austria para ver el origen de este tipología en cuanto a composición pictórica, y comprobar cómo la superstición estaba ya presente, mezclando lo religioso y profano con permisividad por parte de la Inquisición, aunque en alerta por si había alguna cuestión de brujería en vez de medicinal.

Estas pinturas encontradas en la provincia de Segovia reflejan un momento concreto de una etapa del desarrollo de la niñez. Ya con su nacimiento, el rorro era envuelto y fajado en su totalidad y según iba tomando fuerza su cuerpo y su cabeza ya se podía sostener, se liberaban los brazos del pequeño de esta especie de mortaja, que era tal, para aquellos bebés que no lograban sobrevivir y con la que se les daba sepultura. Ejemplos visuales de cómo eran estas envolturas que lucían las criaturas las encontramos en “El nacimiento de la Virgen” de Luis de Morales, llamado “El Divino” entre 1562-67, o “La infanta Isabel de Borbón y Sajonia” por Clemente Ruta en 1741, o “Luis XIV con su ama de cría Madame Longuet de la Giraudière” de Charles Beaubrun en 1638, en el que aparece ya con los brazos por fuera. A partir de este momento en que asoman los brazos, se arropan y se envuelven con las mantillas de cristianar que, en el caso segoviano, hemos visto con elaborados trabajos de picados en paño o estampados a los que -en ocasiones- se les enriquecía con pasamanerías o encajes metálicos y escarapelas del mismo material. También capitas con más o menos ornamentación. Cabe destacar la que se conserva en los fondos del Museo del Traje de Madrid, procedente de Fuentesaúco de Fuentidueña.

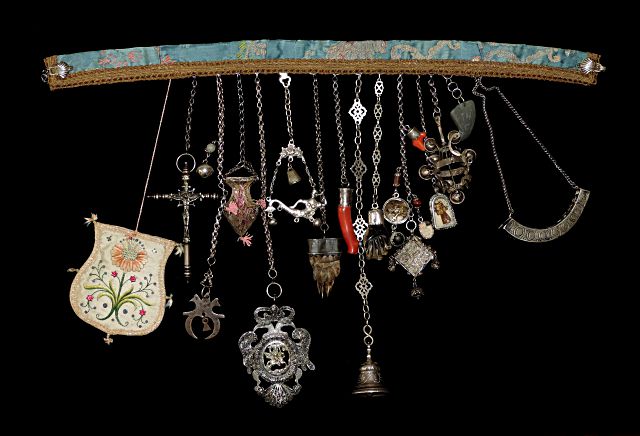

Aunque quizás lo que más llama la atención es ese cinturón de lactante o dijero que cuelga de la cintura. Tratándose de niños que -evidentemente- son los más vulnerables a cualquier daño, el afán por protegerles de todo el mal posible que les pueda acechar se hace patente en esta pieza. Según parece, los modelos más antiguos consistían en una cadena que se ceñía a la cintura y de la que colgaban una serie de dijes o amuletos aunque, posteriormente, esa cadena se transformó en una cinta de seda reforzada con una tela consistente, galón metálico o un simple cordel con o sin decoración sobre el mismo. Son numerosas las representaciones del Niño Jesús en las que podemos apreciar estas piezas, y más en la rama de la escultura. En la provincia de Segovia tenemos la figura del “Niño de la Bola”, en Cuéllar, en la que, gracias a las fotografías del Padre Benito de Frutos, vemos que porta diferentes objetos propios del lactante como ramas de coral, la campanilla brujeril o el cristal de roca.

La mezcla entre la superstición y la medicina, partidaria en algunos momentos del uso de este tipo de dijes, y el miedo a la mortandad infantil, hacen que se tomen todas las medidas preventivas posibles.

Los amuletos que lo componen son variados y aparte de cumplir con su finalidad, prestan cierto prestigio social. Hacemos un repaso por algunas de estas piezas protectoras.

Se denomina campanilla brujeril a una pequeña campanita que suele ser de plata con sencillas líneas buriladas y en ocasiones con la cruz de Tau. Su objetivo era ahuyentar los malos espíritus a través del tintineo pero, a su vez, era una forma de tener entretenido al pequeño y estimularle el sentido del oído. Algo similar ocurre con los sonajeros, de los que colgaban numerosos cascabeles y que, en ocasiones, se decoraban con la figura de un león o unos tritones para dar fuerza y poder al niño. Aunque la figura más conocida sea la de la sirena, seguramente por influencia de los pinjantes de sirena manieristas. Algunas portan un espejo ante el cual se miran y, a su vez, se añade un silbato de sonido fino y agudo. La sirena es un ser que aoja y a través de su espejo, puede que refleje su mirada devolviendo ese aojo a otros que quieran provocarlo.

La higa puede ser de azabache, coral o cristal de roca. Según Covarruvias, es costumbre poner a los niños sobre el hombro higas de azabache porque tanto el azabache como el ámbar tienen propiedades contra el aojo. Ya desde época romana, hacer la higa era un gesto a través del cual se anulaba todo el mal de ojo que pudiera hacer una persona a través de la mirada, pues incluso podía provocar la muerte. Consiste en cerrar la mano y pasar el dedo pulgar entre el índice y el del medio. Si visualizamos el cuadro de Francisco de Goya “Vuelo de Brujas”, vemos como uno de los personajes intenta protegerse haciendo este gesto con la mano. Algunas de estas higas de cristal de roca se encuentran con cierto roce o desgaste en el puño, seguramente mordisqueadas por el infante. Este material que se importaba de Milán y Gaspar Morales lo menciona en 1598 diciendo que aumenta la leche en las mujeres, mitiga la sed, se usa contra la disentería y contra las flores blancas de las mujeres.

Y, hablando de vidrio, no podemos dejar de mencionar el chupador cromático que, seguro, no pasaría en la actualidad las normas de seguridad para los más pequeños. Aparte del vidrio con adornos en espiral de diferentes colores en su interior (que se ha considerado como una forma de evitar ese mal de ojo pues, según Covarrubias, al girar divertía al que lo miraba evitando que clavara la mirada) también se encuentran en coral, en hueso o en asta. Mientras duraba la dentición servía para aliviar la inflamación de las encías.

La rama de coral también colgaba de estas cadenas y era utilizada contra los rayos, torbellinos, hemorragias y el alunamiento. Todo un ungüento amarillo. Si volvemos a acudir a las pinturas de Goya, en “La Duquesa de Alba y la Beata”, podemos observar como la ilustre dama asusta a su criada, conocida como “La Beata” debido a su extrema devoción, con un trozo de coral, un elemento pagano ante el cual la criada se defiende alzando una cruz.

Ya hemos comentado que los niños, por vulnerables y tiernos, podían ser víctimas hasta del propio influjo de la luna: de ahí el alunamiento y el escuchar alguna vez “este niño está alunado”. Así que, además de las ramas de coral que combatían este efecto generado por la luna, existían los crecientes lunares, realizados en plata u otro metal en forma de luna creciente y de los que a veces pende una esquematizada higa, generando un mayor poder de protección. También aseguraban una buena lactancia.

La garra de tejón engarzada en plata se utilizaba contra el mal de ojo y en el libro de “La Celestina” de Fernando de Rojas, Pármeno menciona el pie de tejón como uno de los ingredientes que tenía la vieja alcahueta para remedios de amores. También se cita el haba morisca tan abundante y que también se denominó haba u ojo de Santa Lucía. Se trata del opérculo del trochus (una parte de la concha marina) y se utiliza para las migrañas, jaquecas y padecimiento de la vista.

Podríamos continuar con una gran cantidad de amuletos, todos con la misma función: proteger al infante de todo mal que aceche alrededor.