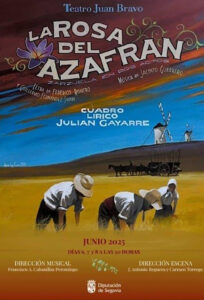

Los próximos 6, 7 y 8 de junio, el Cuadro Lírico Julián Gayarre, nos vuelve a traer la zarzuela a Segovia y al Juan Bravo con “La rosa del azafrán”, zarzuela grande en dos actos y seis cuadros. Gracias a la amabilidad de El Adelantado, me dispongo a informar sobre esta obra, intentando no ser exhaustivo pero tampoco quedarme corto.

Empecemos por lo que va primero: unos datos generales. Se estrenó el 14 de mayo de 1930 en el Teatro Calderón de Madrid que, con la Zarzuela, era el mejor coliseo por aquellos años de la dictablanda del general Berenguer. Relata Pablo Álvarez Siana en una crítica periodística, que el asturiano Federico Romero junto a Guillermo Fernández-Shaw, nuestro Jacinto Guerrero, el fotógrafo José Zegri y el crítico musical Julio Gómez, emprendieron un viaje en coche a La Solana (allí tenía una casa Federico Romero) para empaparse de las coplas, estribillos y cantos tradicionales de los campos y tabernas manchegas que servirían de inspiración a la bella y compleja partitura de nuestra zarzuela. Echando un poco de imaginación, supongamos que ese citado periplo se realizase en otoño. Si fue así, es muy probable que en las cunetas (entonces no había arcenes) les llamase la atención unos montones de hojas rosada, los pétalos de la llamada flor o rosa del azafrán. Según mis datos este vegetal es de las pocas especies que florecen en esta estación. Suele contener tres estambres de color rojo, el azafrán muy conocido por su elevado valor… pero es que, para obtener un kg de esta especia se precisan 250.000 flores. Además, su vida es muy corta como dice la copla (se supone que popular) e introducida en la obra. “La rosa del azafrán/es una flor arrogante/que brota al amanecer/ y muere al caer la tarde”.

Los libretistas, Federico Romero y Guillermo Fernández- Shaw ya contaban en la época del estreno con un brillante repertorio de obras capitales como la deliciosa “Canción del olvido” (maestro Serrano, 1916), “Doña Francisquita” y “La Villana” (maestro Vives, 1923 y 1927 respectivamente) y “El caserío” (maestro Guridi, 1926). Es decir, lo más granado y florido del género en aquellas décadas.

Respecto a Jacinto Guerrero daremos resumidamente algunas notas biográficas que nos ayuden a conocer la intensa vida del autor de la música. Nació en Ajofrín el 16 de agosto de 1895. Familia muy humilde. Muerto el padre (director de la banda de esta localidad toledana, en la que ya desde niño colaboró Jacinto), se traslada a Toledo (seise de la catedral) y compone un “Himno a Toledo” por el que fue becado para estudiar en el Conservatorio de Madrid (finalizó sus estudios brillantemente en 1917). En 1915 entra como violín en el teatro Apolo. Empieza a dedicarse a la composición de zarzuelas y van llegando sus primeros éxitos: “La Alsaciana” (1921), “La Montería” (1922), “Los gavilanes” (1923), quizá su obra más representativa, y “La fama del tartanero” (1931), entre otras muchas. Como hombre inquieto que era, se introduce en el mundo del cine (como ejemplo, la banda sonora de “Garbancito de la Mancha”, 1945) y en el campo inmobiliario, comenzando en 1931 el gran proyecto de su vida: la construcción en plena Gran Vía de Madrid del teatro Coliseum (finalizado en 1932). Al inicio de la Guerra Civil huye a París, aunque vuelve a San Sebastián. Después de la contienda recibe todo tipo de condecoraciones y cargos de responsabilidad, entre ellos, la presidencia de la Sociedad de Autores (en este cargo tomó importantes decisiones como conseguir remuneraciones más justas para los autores y la habilitación del bellísimo palacio de Longoria como sede). Viajes al extranjero y una salud que se empieza a resentir ya definitivamente (fue operado dos veces en 1944) y fallece en el sanatorio Ruber el 15 de septiembre de 1951. Su prematura desaparición causó verdadera conmoción y se dice que por el Coliseum pasaron a rendirle homenaje hasta 700. 000 personas. Dejó inconclusa la zarzuela “El canastillo de fresas” que se estrenó póstumamente en 1951.

El maestro Guerrero fue un trabajador nato, un vividor empedernido que no se privó de nada y, aunque permaneció soltero, siempre cuidó de su madre, hermanos y sobrinos. Fue acusado de populachero y de hacer “zarzuelas de alpargata” por parte de otros compositores; puede que sea así, pero, sin duda, fue tremendamente popular. Recordaremos numerosos fragmentos como el ¡Hay que ver, hay que ver de “La Montería”, el Coro de lagarteranas y el Canto a la espada de “El huésped del sevillano” y muchísimos más de “Los Gavilanes” y de decenas de obras suyas! ¿Qué culpa tenía el bueno de don Jacinto?

Volviendo a nuestra zarzuela. En la época de su estreno (los años 30 del siglo pasado), la zarzuela se moría. Las causas de esta decadencia son muchas: la crisis económica, la aparición del cine y otros espectáculos, el incipiente auge del fútbol y el gusto del público al que había que ofrecerle argumentos nuevos, situaciones más próximas y, en resumen, adaptar los libretos, porque la música, salvo excepciones, resistía mejor el paso del tiempo. Para ello, los libretistas ya nombrados (F. Romero y G. Fernández- Shaw) recurrieron como solución provisional al teatro clásico de Lope de Vega y adaptaron, (cambiando épocas, etc.) obras de este literato como “La discreta enamorada” para “Doña Francisquita”, “Peribáñez y el comendador de Ocaña” en “La Villana” y “El perro del hortelano”, que sirvió de base para el libreto de “La rosa del azafrán”. Aunque lo que más permanece es la música, también es muy importante la labor de los libretistas.

“La rosa del azafrán” ofrece situaciones de moderado dramatismo, partiendo de costumbres, para la mirada actual, totalmente trasnochadas como la que dos mozos solteros y comprometidos no pudiesen pernoctar bajo el mismo techo. Concretando , y descubriendo lo menos posible la trama, Sagrario, dueña con su hermano Miguel de una hacienda situada en La Solana y ya de cierta edad (es decir “El ama”) no tiene claro si está enamorada de un apuesto gañán, Juan Pedro, que corteja a Catalina, otra moza de la casa, o dejarse llevar por su orgullo. Los celos y la conciencia de clase lo complican todo pero gracias a la mano izquierda de Custodia (digamos que la encargada), al trastornado don Generoso y a cierta mentira piadosa, no llega la sangre al río.

Es momento de establecer una división de los personajes: “los que hablan y cantan” y los que sólo hablan, es decir actores, sin más. Entre estos, el ya citado don Generoso, personaje con una demencia (que oculta un gran dolor que no puedo revelar…) y nos recuerda, indudablemente, a don Quijote, y la “Hermana Custodia” que maneja los hilos con astucia por cariño a Sagrario (fue su ama de cría). Además, muchos otros que alargan la zarzuela hasta llenar los dos actos. De los claramente vocales, el Ama Sagrario (soprano de voz recia), estrenado por nuestra olvidada segoviana de Rapariegos, Felisa Herrero, de la cual ya escribí con ocasión de “La chulapona”; Juan Pedro, el barítono cuyo primer intérprete fue don Emilio Sagi-Barba con una partitura en la que se luce pero bien, aunque no exenta de dificultades; Catalina, supuestamente cómica , aunque su papel tiene en momentos tintes dramáticos y que también “se luce” y mucho; Moniquito, tenor cómico y Carracuca, personaje también cómico. Pequeñas intervenciones de otros personajes secundarios, entre las que hay que destacar el de un pastor (tenor) en el Nocturno, completan el reparto.

En cuanto a la música… es que no tiene desperdicio. Si un fragmento te gusta, el siguiente, más. Por destacar del Acto 1º dividido en tres cuadros, las seguidillas del primer número que canta Catalina (Aunque soy de La Mancha/ no mancho a nadie ,ya utilizada por el gran Barbieri en su “Pan y toros”); la Canción del sembrador interpretada por Juan Pedro (un bombón para el barítono), que ya se mete al público en el bolsillo; el dúo de Sagrario y Juan Pedro (algo ya se empieza a vislumbrar…); el Nocturno (con el solo de tenor); la ronda de los mozos y Juan Pedro (que sorprende por descubrir a quién va dirigida cierta copla…); el pasacalles de las escaleras (Moniquito y el coro masculino); esa maravilla de “La monda de la rosa” en la que la soprano canta la ya comentada copla ( “La rosa del azafrán…”), el puente con cierto aire de ”música culta” y la inspirada intervención del coro; la entrañable escena de don Generoso y un grupo de niños y el concertante que crea cierta tensión entre los personajes principales: Sagrario, Catalina y Juan Pedro. En el segundo acto, y ya en los tres últimos cuadros, encauzando el final la obra, los autores saben combinar lo más popular con lo más inspirado. Musicalmente hablando, un dúo cómico típico entre Catalina y Moniquito ; “La caza del viudo” (más próximo a la revista y tremendamente machista para el siglo XXI); la romanza del Ama Sagrario, página de “zarzuela zarzuela” y difícil para la soprano; el fragmento más representativo y que ha pasado al lenguaje cotidiano, “Las espigadoras”, siendo solista Catalina y el coro que realza el conjunto con su participación (utilizada por Almodóvar al comienzo de su oscarizada “Volver); el emocionante monólogo de don Generoso, cuyo final da título a esta colaboración (aquí ya se sabe por dónde van los tiros…); la lucidísima jota castellana; el segundo dúo, en el que por fin Sagrario se deja llevar por el amor y no por su orgullo de “Ama” y el final de la obra en la que, más o menos, todos quedan contentos.

No podemos olvidar el lucidísimo papel del coro y el de la orquesta. Tanto los entusiastas de nuestro Julián Gayarre como la profesionalidad de Fran Cabanillas y los profesores instrumentistas no nos defraudarán, seguro.

Destacadas versiones grabadas de esta zarzuela: Teresa Berganza y Manuel Ausensi (de referencia), Isabel Penagos y Vicente Sardinero (muy digna) y la de María Espinalt y Marcos Redondo. En cuanto soporte video gráfico, destacable la del Teatro Calderón y muchas, pero muchas, de grupos de aficionados como el Gayarre, además de fragmentos interpretados por muy diferentes y valiosos intérpretes.

Reseñas históricas relacionadas de anteriores puestas en escena de nuestro cuadro lírico son la ya lejana de 1969 y la más reciente de 2009. A todos, un emocionado recuerdo y el agradecimiento de los segovianos zarzueleros.

Y nada más, muchas gracias a todos los que habéis leído estas líneas y, en ritmo de seguidilla, que es lo que pega, “A La Mancha, manchegos/ y segovianos, /para ver al Gayarre”/ en el Juan Bravo.