Confieso que esta especie de carta-protesta que fluye a continuación, debería haber tenido curso a finales del pasado mes de enero, momento en que mi sorpresa por el completo olvido del 550 aniversario de la firma del documento conocido como la Concordia de Segovia -a nivel nacional, autonómico e incluso local-, cristalizaba en una especie de torrente de incredulidad no exenta de dolor, por lo que parece un “sistemático olvido” en los tiempos que ahora están, de todo aquello que tenga que ver con la realidad nacional de España.

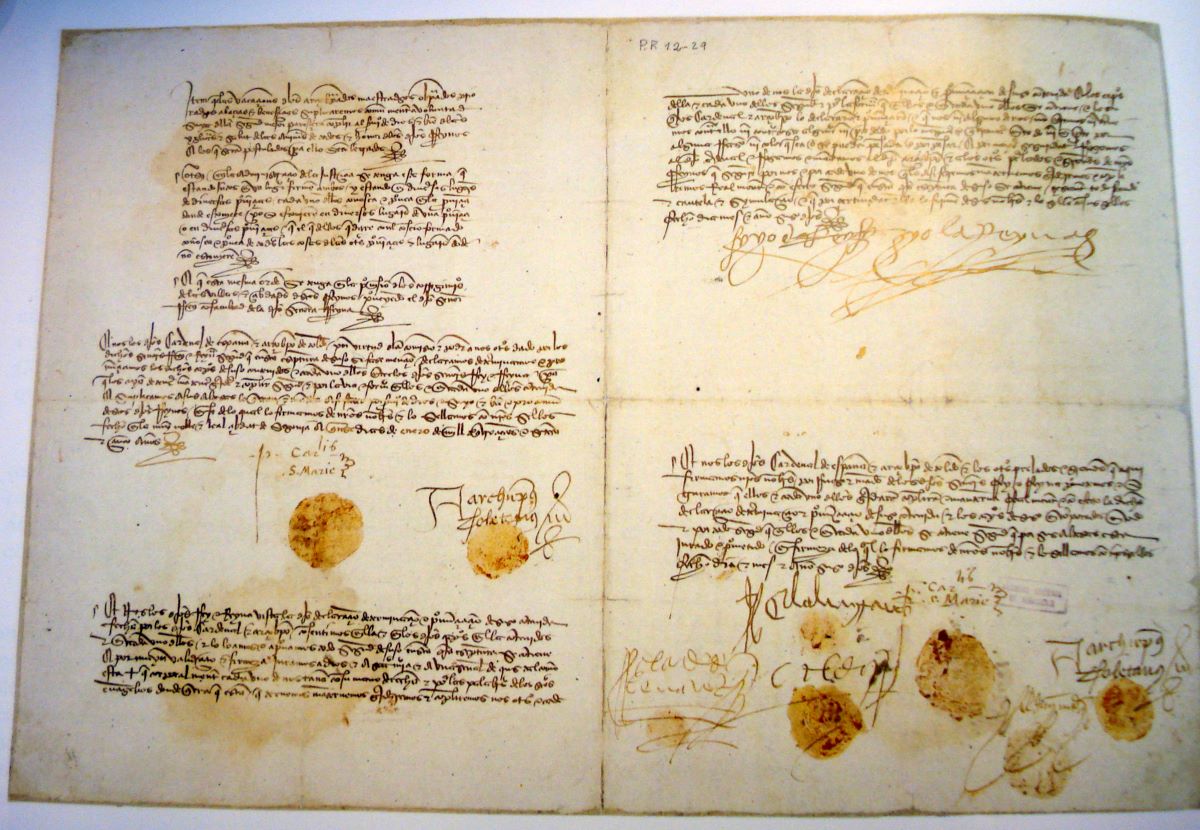

En efecto, si el 550 aniversario de la proclamación en Segovia de Isabel como reina de Castilla – y de León, no se olvide- el 13 de diciembre de 1474, ha sido recordado desde entonces en diversas modalidades –académicas y festivas-, aunque sólo a nivel local, que yo conozca, con presencia del Rey Felipe VI en la primera de las modalidades; no ha ocurrido lo mismo con la firma por Isabel y su esposo Fernando en el Alcázar de Segovia, a fecha de 15 de enero de 1475, del documento citado, con nombre tan bello y áureo para el devenir de España. Porque, la Concordia de Segovia, por mucho que se pueda discutir con múltiples razones, constituye el “Acta Fundacional” de la España que conocemos, por mucho que luego se produjeran múltiples intentos destructivos, y también impulsos de reafirmación, en un recorrido hasta hoy tan difícil como glorioso, por momentos.

Pero entendí que no debería arrojar sombras de polémica a posteriori sobre el vacío a la Concordia, siendo que se avecinaban tanto el 500 aniversario de la colocación de la primera piedra de la “Dama de las Catedrales”, como el 250 aniversario de su consagración. Sin embargo, ahora, cumplidas brillantemente tan significativas efemérides, veo oportuno pedir a quien corresponda, instituciones públicas y privadas, políticas y del mundo académico, un resarcimiento adecuado por el injusto trato al brillantísimo acuerdo histórico en la forma de llevar a cabo el gobierno entre dos jóvenes –ella, reina ya a punto de ser contestada por gran parte de sus súbditos, y él, príncipe de una Corona de Aragón que llevaba casi un cuarto de siglo en desavenencias internas que estaban poniendo en juego la continuidad de la Corona. Paso a desarrollar, no el acuerdo en sí, que puede ser leído en redes con gran facilidad, sino los entresijos de la solución adoptada.

Cuando el 2 de enero de 1475, Fernando aparece en Segovia, a su regreso desde Aragón, su ánimo está soliviantado. Isabel se ha hecho proclamar reina sin su conocimiento. A pesar de lo estipulado en las capitulaciones matrimoniales de Cervera de 5 de marzo de 1469 –siete meses antes de la boda-, Fernando podría argumentar derechos al trono castellano por ser un Trastámara y encontrarse en la línea de sucesión de Enrique IV, aunque de forma más lateral que Isabel. Si aplicaba la costumbre de Aragón, tendría prevalencia sobre ella, por varón. Incluso podría tener apoyos serios en Castilla como el de sus familiares por parte de madre, los Enríquez, y del mismo arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, que así se lo había insinuado en cartas que recibiera durante el viaje de incorporación a Segovia. Así que, en estos primeros días de enero, estamos ante dos presuntos bandos rivales que pueden complicar, mucho más, la guerra civil que se avecina con los partidarios de Juana de Trastámara, conocida por sus contrarios injustamente como la “Beltraneja”.

Desde la asistencia a los oficios en la Catedral Antigua del mismo día 2, hasta el 15 de enero, al hilo de las conversaciones privadas entre los dos jóvenes, se va pergeñando el acuerdo. Isabel argumenta que hubo que actuar con celeridad para sorprender así al bando rival. Su marido termina entendiendo el argumento, pero imagine el lector el futuro inmediato de Castilla si se hubiese empecinado en su posición, llegándose en extremo a una reedición del tormento que supuso a principios del siglo XII el denominado “Pacto de Unión” que había significado la boda de Urraca, hija de Alfonso VI, con Alfonso I “el Batallador”, rey de Aragón; enlace de carácter político propiciado por el padre de Urraca, ya en su trance final, ante la situación de presión agobiante de los almorávides. El pacto terminó siendo calamitoso para ambos reinos, en especial para Castilla, donde se desarrolló la mayor parte de acciones bélicas que conllevaron la rivalidad que había estallado entre los esposos por la prevalencia para la corona.

Ahora, el matrimonio de Isabel y Fernando había sido auspiciado por el padre de este, Juan II, como una clara opción política para buscar apoyo en Castilla ante los sucesos de guerra civil que sufría la Corona de Aragón en Cataluña y la rivalidad francesa de la Casa de Anjou. Para Isabel, el matrimonio había significado también una búsqueda de apoyo ante sus presuntos rivales castellanos, aparte de un acto de reafirmación ante su hermano Enrique, mostrándole que se casaba según su voluntad y no por designio real, por mucho que se hubiese estipulado esto en los pactos de Guisando. En definitiva, el desastre político que hubiese supuesto la ruptura del matrimonio entre Isabel y Fernando, con lucha por la corona de Castilla y León, en pelea, a su vez, con el bando de Juana, hubiera rozado lo apocalíptico para ambos y para el país.

Aparte de este clarísimo argumento de carácter político, apuntaba el insigne historiador Luis Suárez Fernández en su “Isabel I, Reina” (Arial, 2000, pg. 102), que la existencia de una hija del matrimonio, la princesa Isabel, sin más descendencia por el momento, haría retraerse a Fernando del argumento de la primacía del varón, ya que podría crear un precedente inmediato negativo e insoslayable para el hipotético futuro de esta princesa como reina. Ello, añade quien esto firma, sin olvidar que Fernando sintió siempre por su esposa un afecto más que demostrado, independientemente de sus devaneos extra maritales, cuya relevancia política fue nula y que es ocioso juzgar con ojos actuales.

E insiste Luis Suárez en otro argumento deducido de la actuación posterior de la reina, subrayando el proyecto que abrigaba de un poder compartido haciendo que el poder real fuese una función objetiva y no una propiedad. Así, dos personas podían ejercerlo (pg.102). No me cabe duda, ante esta interpretación y el propio texto de la Concordia, que el 15 de enero de 1475 Fernando quedaba proclamado Rey de Castilla, y por si quedan otras interpretaciones a este aserto, recuerdo que Fernando ha pasado a la historia de España con el numeral de V que le corresponde en Castilla, y no de II que le correspondía en la Corona de Aragón. A ello quiero sumar cómo en sus últimos momentos de vida Isabel se refería a Fernando como “el mejor Rey de Castilla”. Si ella lo entendió así, nosotros también deberíamos hacerlo.