“La historia del grabado y de la imprenta se unen: se puede afirmar que la imprenta nació del grabado. Cuando Gutenberg hizo sus tipos móviles, estaba aplicando técnicas de grabado que ya conocía”. Las palabras de Enrique Tierno Galván para su escrito sobre “Los libros ilustrados españoles” me parecen ciertamente oportunas a la hora de encaminar al lector hacia los contenidos de la exposición que actualmente se viene celebrando en las Salas del Palacio del Torreón de Lozoya, “Segovia en estampas. Estampas de Segovia”.

Es ésta una muestra en la que el arte gráfico seriado y el libro se dan la mano para guiarnos por la particular senda que ambos construyeron a la hora de difundir la imagen de Segovia entre los siglos XVI y XIX. Tan amplio periodo obedece a dos circunstancias.

La primera está mediatizada por una evidencia histórica, tan asumida como olvidada, y que responde al papel fundamental que la imprenta y la estampa jugaron en el desarrollo de occidente durante esta época, al haber sido los dos grandes motores en la propagación de descubrimientos, ideas, sensibilidades, noticias y conocimientos. Por lo que a los intereses de la exposición se refiere, ambos vehículos propiciaron que la imagen de Segovia volara a los cuatro vientos, configurando una riquísima iconografía que, a su vez, estuvo mediatizada por un buen número de intereses que fueron desde el mero disfrute de las obras a usos prácticos muy concretos.

Así, la muestra ofrece mapas y planos, paisajes, tipos populares, detalles arquitectónicos y escultóricos de edificios, imágenes de nuestras devociones y símbolos, ilustraciones que dan a conocer noticias muy concretas -caso del incendio del Alcázar- o que responden a divulgaciones científicas, etc. Su aparición fue igualmente variada, ya que surgieron en el mercado como estampas sueltas, en álbumes o colecciones, asociadas a libros, en publicaciones periódicas, etc.

La segunda motivación para establecer un marco cronológico tan definido tiene que ver con la historia específica del arte gráfico y del mundo editorial. A lo largo del siglo XIX las modalidades técnicas que iniciaron y desarrollaron el arte del grabado —la xilografía y la calcografía— quedaron prácticamente colapsadas por nuevos procedimientos de estampación más rápidos y económicos, de entre los que destacó la litografía.

Posteriormente, ésta sería completamente sobrepasada por las técnicas de reproducción fotomecánica: la fotografía acaparó a pasos agigantados las funciones que antes habían sido encomendadas al grabado y a la estampa, abocando a estos medios a abandonar la fiel reproducción de la realidad, al mismo tiempo que los conducía hacia el terreno más propiamente artístico de la expresión. Así lo manifiesta el pintor y grabador Francisco Esteve Botey en 1914: “Decía Jean Coudray en un admirable artículo publicado en L’Art Decoratif bajo el epígrafe L’Art de la Gravure dans l’atelier de l’Art, que todos los progresos, todas las máquinas, todos los aparatos fotográficos, los más perfeccionados, no habrán venido a servir más que para demostrar la fuerza superior de este nuestro arte que se refiere al pasado. […] La plancha [añade por su parte Esteve Botey], lejos de poner trabas a la libre inspiración, ofrece su superficie a toda esa emoción estética de que es capaz el arte en la plenitud de su expresión. […] En España somos relativamente pocos los que dedicando nuestras horas felices a la pintura y al grabado, y algunos, aunque muy pocos, a este último solamente, queremos resurgir por nuestro propio medio, todo lo romántico que se quiera, entusiasta siempre del ideal, esta manifestación del arte tan alta como noble, tan liberal como bella”.

Las 144 piezas reunidas en el Torreón de Lozoya comprenden estampas y libros procedentes de dos importantes colecciones segovianas. La de la Fundación Caja Segovia es conocida en buena medida a través la memorable exposición “Imágenes de Segovia en las Artes de la Estampa”, celebrada en este mismo lugar el año 2004, bajo el comisariado de Juan Manuel Santamaría. A sus fondos se han unido en esta ocasión aquellos otros, no menos valiosos, que atesora la Diputación Provincial.

En cierto modo, esta exposición es un reconocimiento a ambas instituciones ante al escaso coleccionismo de estampas en nuestro país, siendo igualmente de justicia reconocer que detrás de estas colecciones e instituciones ha habido personas que se preocuparon durante muchos años por reunir este patrimonio. En especial, merecen todos los elogios la labor de Antonio Tapias en la extinta Caja Segovia y de Pompeyo Martín en la Diputación Provincial; la labor de este último prosigue ahora bajo la dirección de mi compañera en el comisariado de esta exposición, Susana Vilches. Lógicamente, al tratarse de dos colecciones que reúnen obras producidas en serie, referidas a Segovia capital y provincia, es inevitable encontrar numerosas coincidencias, pero en muchos aspectos ambos fondos se complementan, lo que ha supuesto uno de los grandes alicientes de esta experiencia.

Tal es el caso de las muy bellas obras que la Diputación posee sobre tipos e indumentarias segovianos, debidas a artistas españoles y franceses, un capítulo muy exiguo en la colección de la Fundación. Entre ellas mencionaré “Muchacho, ese borrico. Arriero de la tierra de Segovia”, debida a Antonio Rodríguez; la estampa pertenece a la “Colección General de los Trages que en la actualidad se usan en España. Principiado en el año 1801”, uno de los repertorios costumbristas más antiguos de nuestro país. Otra especialmente bella es “Mujer de Segovia”, obra de Leon Pharamond Blanchard que pertenece a un gran proyecto, la serie “Galerie Royale de Costumes”, publicada en París a partir de 1842, en la que se incluyeron más de doscientas cincuenta representaciones de hombres y mujeres con vestimenta tradicional de países como Italia, España, Suecia, Escocia o Islandia.

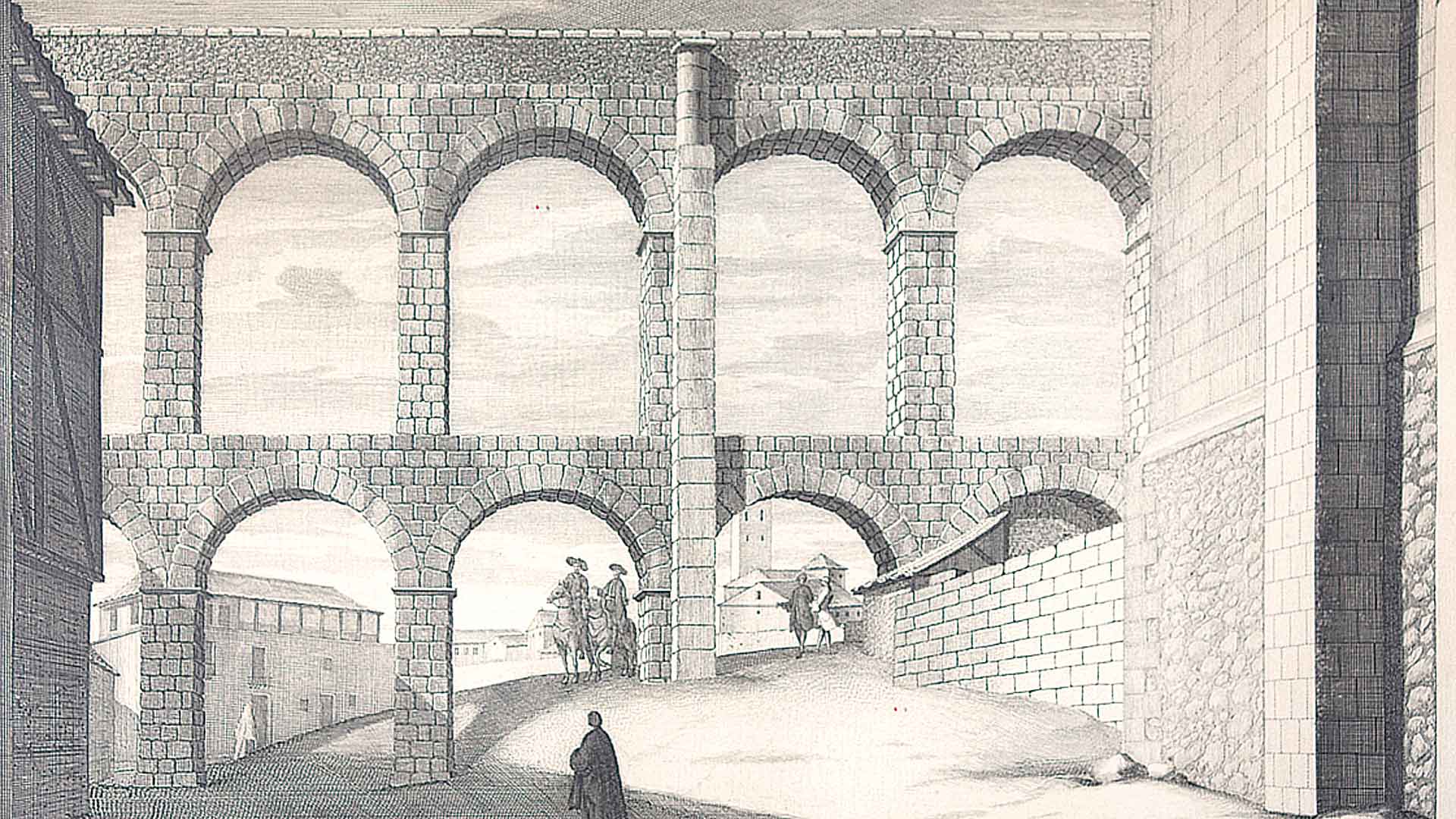

Junto al estímulo de poder mostrar nuevas estampas de iconografía segoviana, uno de los factores que han movido al maridaje entre ambas colecciones es la posibilidad de ofrecer series completas que se conservan fragmentariamente en estas dos instituciones. Aunque esta circunstancia recae en no pocos casos, existen tres que merecen ser destacadas. La primera corresponde a las tres litografías de Gottfried Englemann sobre dibujos de Louis Albert Bacler d’Albe para “Souvenirs pittoresques de la campagne d’Espagne; suite d’estampes lithographies” (1824): una referida al Alcázar, otra al Acueducto y una tercera, absolutamente fantasiosa pero muy sugerente, titulada “Recreación de una noche en los alrededores de Segovia”.

Llamaré igualmente la atención sobre dos estampas, realizadas a partir de dibujos de Gustavo Doré para la obra “L’Espagne” del Barón Charles Davillier (1874): una muy popular, referida al Alcázar y otra menos conocida pero magistral, dedicada a La Granja de San Ildefonso. Por citar una serie más, me ha hecho especial ilusión reunir los temas segovianos del ilustrador Harry Fenn que aparecieron en el volumen II de “Picturesque Europe”, publicado en Nueva York en 1878: una referida a la imagen del Acueducto tomada desde la actual Calle Cervantes (“Aqueduct at Segovia”), en tanto que la otra corresponde a nuestra Plaza Mayor en día de mercado (“The Market Place in Segovia”), donde pueden observarse las antiguas casas adosadas a la Iglesia de San Miguel y un sector del Mesón Grande, todo ello desaparecido.

Como esta última estampa, otras muchas poseen un alto valor documental al mostrarnos cambios en el paisaje, en el urbanismo y en algunos edificios. Los volúmenes que integran el “Voyage pittoresque et historique de l’Espagne”, debidos al Conde Alexandre de Laborde, recogen detalles sorprendentes del Castillo de Coca: sobre una de las torres se aprecia la estatua de un coloso, en tanto que en el adarve se figura una galería de arcos sobre columnas. Aunque en parte estas imágenes están fantaseadas -una de las estampas muestra el recinto interior de la fortaleza con una disposición en “L”, cuando el realidad tiene una planta cuadrada con torres angulares- ambos elementos debieron existir. La escultura —en la que se adivina un personaje masculino con una lanza— debió ser la veleta a la que debe su nombre la Torre de Pedro Mata.

Por lo que se refiere a la galería, ésta respondió a la segunda gran campaña constructiva del edificio, que se abre a partir de 1505, cuando Antonio de Fonseca, además de concluir los aspectos defensivos de la fortaleza, construye al interior un suntuoso patio con mármoles genoveses, azulejería toledana y sevillana, artesonados renacentistas y yeserías, casi todo ello perdido en 1828, como relata Pascual Madoz. El mundo de la estampa guarda también memoria de la desaparecida iglesia segoviana de San Román, gracias al “Museo Español de Antigüedades”, la primera revista española de Arqueología. La imagen de su portada románica fue publicada en 1880, ocho años antes de que esta parroquia fuera demolida. Una curiosidad de la exposición corresponde a la imagen titulada “Castillo de la Virgen de Nieva (Segovia)”, obra que fue realizada sobre un dibujo de Andreas Pic de Leopold, activo paisajista y litógrafo ucraniano que participó en muchos proyectos editoriales en España. A pesar de que esa ubicación consta en la misma estampa, la fortaleza corresponde en realidad al Castillo de Peralta en Navarra, localidad cuya patrona es la Virgen de Nieva.

Seguramente ese error se deba a particularidades inherentes al mundo de la estampa, como es la posible concurrencia de varios profesionales en el proceso de producción (hablaríamos tal vez de una descoordinación en el equipo) o la utilización de las mismas imágenes para publicaciones distintas. En la muestra pueden verse varios casos, fácilmente identificables, puesto que las obras se repiten, a veces con ligeras variantes. El caso más veterano corresponde a la obra del grabador Louis Meunier, artista de origen francés o flamenco, cuya actividad se documenta durante el segundo tercio del siglo XVII en varias naciones y ciudades europeas. Entre 1660 y 1668 se encontraba en España, realizando vistas de Toledo, El Escorial, Segovia, Sevilla, Aranjuez, Granada o Madrid.

Se ignora si las 54 estampas que ejecutó sobre España se publicaron sueltas o constituían un álbum. En la Biblioteca Nacional se conservan agrupadas bajo el título “Diversas Vistas de Las casas y Jardines de placer del Rei despana dedicado a la Reina”, donde figuran como editadas en París entre 1665 y 1668. Las estampas de Meunier fueron muy reproducidas durante los siglos XVII y XVIII por grabadores franceses, holandeses e italianos, ilustrando descripciones literarias que dedicaban alguno de sus capítulos a Segovia; es el caso de “Theatrum Hipsaniae”, editada en 1701, o “Les Delices de l’Espagne & du Portugal” y “Beschryving van Spanjen en Portugal” publicadas ambas en 1707.

Todo esto y mucho más en el Torreón de Lozoya hasta el 1 de mayo.