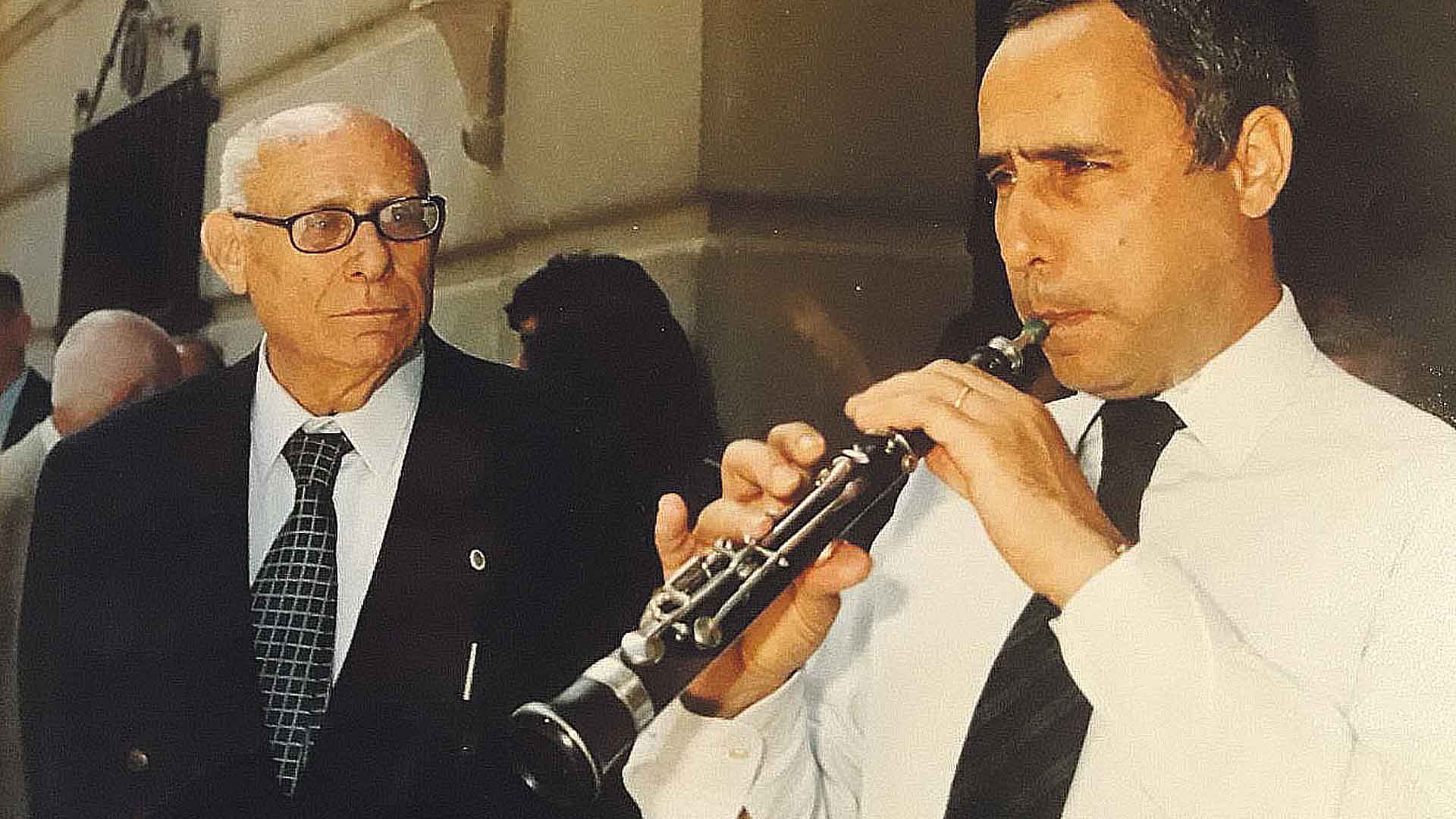

Una imagen traída al presente nítidamente, la de don Manuel González Herrero escuchando la dulzaina de su hijo Joaquín, fue el prolegómeno de una entrevista entregada, repleta y honesta. Se surcaron vivencias y la dulzaina no solo se oyó sonar a través del susurro, de la entonación de las melodías recordadas, plenamente frescas, libres y vibrantes…; el instrumento se tornó en la ligazón del discurso, en el nexo que unió a don Manuel y a don Agapito en 1931, y al maestro Marazuela con su discípulo -de nombre Joaquín-, a comienzos de los setenta. La dulzaina ocupó un lugar central en la conversación y Joaquín González sentenció que este signo de la identidad segoviana debe ser respetada, tal y como hicieron los tres hombres-nombres retratados en este texto, unidos entre sí por el amor incondicional hacia la música. Si su padre fue un visionario que sin saber tocar la dulzaina supo ver en este instrumento y en la figura de Marazuela un motivo para su discurso identitario-segovianista, Joaquín se embelesó con ella en las primeras clases impartidas por su maestro en la Cátedra de Folklore, un proyecto apoyado por Manuel González Herrero entre otros intelectuales y artistas segovianos, y que permitió a Joaquín madurar al lado del maestro: de esta forma supo dar las gracias a su padre -hoy quien da nombre al Instituto que cumple un lustro- elevando la dulzaina al escenario, por lo tanto a una nueva dimensión, y «siendo el tamboritero que necesitada Agapito».

Joaquín González conserva entre sus pertenencias familiares una fotografía de un evento familiar en la que su padre le mira cautivado, tocando la dulzaina, y explica sonriente que durante toda su vida, Manuel González Herrero tuvo el gusto de escuchar la música interpretada con este instrumento, puesto que en 1931 y siendo un niño de ocho años, se dio de bruces con Marazuela: «en una salida escolar, en la que compartió merienda con sus compañeros a base de chocolate, pan y una naranja, el maestro les contó, les cantó, y les tocó la dulzaina», para fascinar por siempre el oído de Manuel ante aquel sonido que recorría la escala musical. No obstante, aquel niño, impresionado por el carisma de aquel hombre, su energía desbordante y una fuerza natural, perdió su rastro.

Desde entonces, las vidas de Marazuela y González Herrero continuaron por muy distintos caminos: si el primero se trasladó a Madrid, donde le sorprendió la Guerra Civil y la posguerra, Manuel estudió Derecho y cometió un «delito de pluma», volviendo a coincidir ambos en el penal de Ocaña en 1948. Afirma Joaquín que «el abrazo entre los estudiantes llegados a la prisión y un Agapito mermado físicamente, afligido, pero siempre con talante de líder, ya nunca se rompería, puesto que mi padre se convirtió en su protector», estrechándose más la relación a su regreso a Segovia, ya a finales de los cincuenta. «El trato en casa, era como el de con un abuelo, y cuántas noches, mi hermana Julia y yo, acompañamos al maestro hasta su pensión, después de cenar juntos», añade Joaquín.

Aquella relación de amor y de respeto mutuo entre las partes, se hizo más patente a través de la dulzaina. Aunque Joaquín aprendió en casa y de la mano de Marazuela a tocar la guitarra, las clases de dulzaina comenzaron en la Cátedra de Folklore, «un espacio surgido a partir del apoyo de los intelectuales y artistas que organizaron el homenaje al maestro en el Teatro Juan Bravo a finales de los sesenta, como Muñoz de Pablos, Francisco de Paula, Eugenio Urrialde, Pepe Moro…, y de Caja Segovia. La Cátedra se erigió en todo un signo de recuperación del instrumento, en un momento histórico como el comienzo de la década de los setenta en el que apenas había dulzaineros. Convertido en el templo de la dulzaina, permitió a los niños del Hospicio ser los primeros alumnos de Marazuela: dulzaina, tamboril, guitarra y canto… con rigor, sobre todo, rigor», apunta Joaquín.

Desmenuzando recuerdos, Joaquín detalla que el repertorio de los grandes clásicos de la guitarra se enseñaba con partitura, mientras que el repertorio de dulzaina Marazuela lo transmitía de oído, con algunas consultas esporádicas al Cancionero. Por ello, al preguntarle cuál fue la primera pieza que aprendió, contesta: «El Fandango de Casadero, puesto que utilicé una dulzaina diatónica, sin llaves. Y tras este, una revolada de León». En un año y medio, y asistiendo dos días a la semana a la Cátedra, Joaquín consiguió dominar un amplio repertorio de ritmos y piezas, y entre ellas, las favoritas del maestro, La Entradilla y Las Habas Verdes, y las de él mismo, La entrada al baile y La Pinariega, «convertidas en las piezas estrella de las cerca de cuarenta actuaciones en las que acompañé a Marazuela a finales de los años setenta».

Tal y como detalla Joaquín, siempre se reconoció como un dulzainero lúdico, pero con la responsabilidad de alcanzar un nivel acorde con el del maestro y pensando que él estuvo predestinado a tocar junto a Marazuela: «Yo conocía cada compás, y le iba siguiendo con el tamboril; él, tocaba a gusto, descansado, y supe que era el tamborilero que necesitaba Agapito». Por ello, y acompañando a Marazuela cuando éste ya era un octogenario, no tocaron en romerías o procesiones, sino en escenarios diseminados por Segovia, Valladolid, Burgos, Madrid…, de ahí que Joaquín insista en que «se abrió una nueva dimensión de la dulzaina, preconizando el estudio del instrumento en centros educativos, como ocurre en la actualidad en los conservatorios», y que se llevó a la práctica al crear y ser el máximo impulsor de la Escuela de Dulzaina de Segovia, fundada en 1981, y de la que el mismo Joaquín redactó los estatutos.

En las idas y venidas por la historia de su familia, de su vida, de la de Marazuela, o de la recuperación de un oficio como el dulzainero y tamboritero -tan abundante en la década de los veinte del siglo pasado-, Joaquín González no olvida de su niñez al dulzainero Marcos «El Guardia», quien tocaba a la puerta de la iglesia de Santa Eulalia, en frente de su casa; tampoco, el Homenaje a Agapito Marazuela en su Valverde natal en 1971, «las sopas de ajo guisadas como deben ser» y el repertorio que interpretó cada uno de los dulzaineros participantes: Silverio, o Dionisio y Cristino Cañas -los hermanos de Hontoria-, que tocaron el Baile Corrido compuesto por el vallisoletano Ángel Velasco, quien fuera maestro del propio Marazuela. Y no deja de lado la petición de los danzantes de Tabanera del Monte, a finales de los años 70, para recuperar las danzas y paloteos locales: «ensayamos durante varios días en un local del Ayuntamiento y finalmente se tocó en la fiesta, aunque ellos vestían una indumentaria muy sencilla, con pantalón, camisa y pañuelo a la cabeza».

Por no olvidar, no puede dejar de citar el virtuosismo de Facundo Blanco con el tamboril, en los años que compartieron oficio; ni la creación de la Ronda Segoviana, en 1977, de la que Joaquín fue el primer director artístico con un objetivo claro, el de dar a conocer el repertorio de Marazuela compilado en el Cancionero; ni el disco grabado junto a Pedro Aizpurúa al cumplir los veinte años, en 1978, titulado Dulzaina y Órgano. Música Religiosa Popular, y que fue visto con agrado por Marazuela; o la articulación de un nuevo proyecto con fecha de los ochenta, la Escuela de Dulzaina de Segovia, que hoy sigue considerando «inacabado», al no conseguirse, tal y como figura en los estatutos, «que la presencia de una banda de tres dulzainas esté presente en todos los actos institucionales de la ciudad, entendida como signo identitario y en honor de los que son recibidos en nuestra casa». Para todo hay tiempo, y que el tiempo siga llegando para la dulzaina.

Esther Maganto es responsable de Contenidos de la Revista Digital enraiza2 y doctora en CC. de la Información.