Conocido es por todos los segovianos el nacimiento y desarrollo del barrio de Nueva Segovia. Éste había surgido en los años setenta como Polígono Residencial para viviendas de protección oficial, aunque a lo largo del tiempo han surgido algunos cambios en relación con este tema.

El párroco, Hipólito Prieto, en 1985 solicitaba el acondicionamiento de un local para usos religiosos. Modestas eran las pretensiones, pero por entonces no era necesario nada más.

El crecimiento del barrio, el interés y desvelo del párroco y muchos vecinos (entre los que se creó una Comisión de Obras en 1995), el apoyo del Obispado y otras instituciones, todos estos motivos y otros tuvieron como consecuencia la construcción de un Centro Parroquial en una de las parcelas dotacionales. El proyecto fue realizado por los arquitectos Pedro Pastor Martín y Mª Luz Marazuela Esteban en los primeros meses del año 1997. Se trata, pues, del último edificio religioso construido de nueva planta durante el siglo pasado en Segovia.

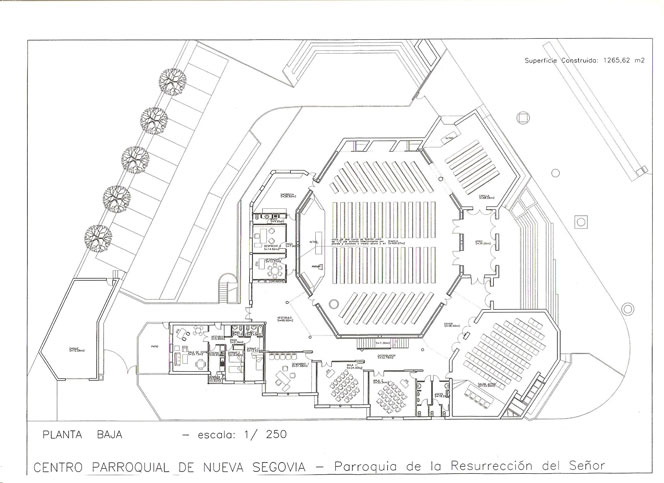

El conjunto parroquial se integra en una manzana trapezoidal “aproximándose a un triángulo, con bordes redondeados los recayentes a la avenida (Vicente Aleixandre)”. En la realización del programa, los arquitectos siguieron las pautas definidas por el “Consejo Diocesano de Templos del Arzobispado de Madrid para CENTRO PARROQUIAL PEQUEÑO”.

La planta de la iglesia o nave dibuja un octógono irregular que no se proyecta al exterior en la parte baja, pues se encuentra “envuelta” por el resto de los espacios parroquiales, pero sí lo hace moderadamente en altura ya que es el volumen más elevado del conjunto.

En relación con la forma octogonal utilizada en la iglesia de la Resurrección del Señor, esta figura geométrica está cargada de simbolismo en el cristianismo. El octógono, que se utiliza frecuentemente en las pilas bautismales, simboliza la resurrección según la simbólica cristiana de San Ambrosio, pues evoca “la vida eterna que se alcanza por la inmersión del neófito en las fuentes bautismales”. El octavo día sucede a los seis días de la creación y al sabbat (sábado y día de descanso para los judíos); el octavo día, según la semana judía, tiene lugar la Resurrección de Cristo. Según San Agustín, más allá del séptimo día, viene el octavo que señala la vida de los justos y la condenación de los impíos.

El octógono se adapta adecuadamente a las características del espacio asambleario, dirigiendo y acercando a los fieles hacia el presbiterio. Éste ocupa uno de los lados del octógono y la superficie elevada del mismo se adentra en el espacio de la nave. Configura el eje principal con la entrada, en dirección norte-sur (aproximadamente). Se trata también del eje menor del octógono lo que facilita la proximidad presencial y visual de los fieles en la liturgia. El lado del octógono situado al oeste es recto, mientras que, en el contrario, al este, se han abierto unas pequeñas capillas separadas por muros oblicuos.

Los materiales utilizados en los muros del interior de la iglesia son el ladrillo y el hormigón vistos. El uso de éstos se había generalizado a lo largo del siglo XX en la arquitectura religiosa. En el caso del hormigón se trataba, no sólo de incorporar uno de los nuevos materiales de la arquitectura moderna, sino de dar a conocer sus cualidades expresivas al emplearse visto y al interior. En las iglesias, donde tradicionalmente se habían utilizado los que llamamos “materiales nobles” como la caliza, el granito etc., suponía ahora que los fieles estuviesen en contacto con todo aquello que conocían de su vida diaria. Desde los años posteriores al concilio Vaticano II, la propia Iglesia Católica fomentó la incorporación de los mismos materiales que los fieles se encontraban en sus lugares de trabajo, fábricas y talleres, lo que también se llevó al amueblamiento, altares ambones, etc.

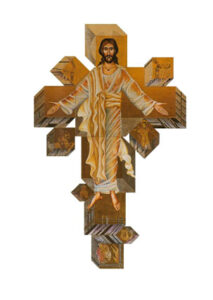

Precisamente, el muro de fondo del presbiterio, lugar donde se habían situado aquellos magníficos retablos de nuestras iglesias, ahora lo ocupa un conjunto de bloques de hormigón, lo que expresa claramente cuáles son los nuevos criterios del espacio religioso, no exento de interés y simbolismo. El ensamblaje de los bloques de hormigón recuerda aquellos recuadros de los retablos, y el escalonamiento entre la parte inferior, más ancha, y la superior, más estrecha, rememora la predela o basamento sobre la que se elevaba la estructura del retablo.

En ese lugar se ha colocado una imagen de Cristo Resucitado, obra, al igual que otras del interior, realizada por el artesano segoviano Rafael Estaire. Tanto antes como después del Concilio, primaba la idea de eliminar en el interior de las iglesias la excesiva decoración o proliferación de imágenes, con el fin de no enturbiar la atención de los fieles hacia la celebración litúrgica. Evidentemente esta cuestión originó un debate interesantísimo sobre el tema, todavía en vigor. En este sentido, nos parece muy acertado el siguiente argumento: “Una iglesia no tiene por qué ser ni un espacio especialmente emocionante ni un espacio especialmente grandioso, como tampoco la religión tiene nada que ver ni con el sentimiento ni con el poder, sino con la fe y el servicio. Expresiones un tanto ridículas como experiencia religiosa o espacio místico tendríamos que desterrarlas de nuestro lenguaje, si queremos comprender algo”.

No nos cabe ninguna duda de que los artistas y artesanos que colaboran en la decoración interior de una iglesia se impregnan de ese espacio al servicio de la fe y la devoción. Los resultados son tan variados como las personas, y en el caso de Rafael Estaire, cuando se enfrentó a esta obra, “no le dejaba dormir una frase de su padre: cuando hagas un santo, que apetezca rezarle”, según sus propias palabras. Añade a éstas que los motivos estéticos se unen a los espirituales desde el momento en el que los fieles son los que, de alguna manera, sienten que la imagen tiene que llegar a ellos y transmitir fervor y devoción. Juan Manuel Gómez Segade dice que una obra de arte “podrá ser sagrada, en primer lugar, por tratar de lo religioso de tal manera que conecte con el espectador, provocándole las reacciones típicas ante “lo sacro”. Esta cualidad debería ser condición requerida, al parecer, para todas las obras de arte destinadas al culto”.

La labor de este artista, artesano dorador o autor de iconos, va más allá de estas definiciones en lo que se refiere a su trayectoria y estilo. Sobre este último dice: “No tengo uno definido, hago en cada momento lo que me dicta mi propia personalidad y sin someterme a reglas prefijadas”. A esto hay que añadir esos símbolos encriptados y ocultos, difíciles de descifrar pero que nos ayudan a entender su obra.

Las obras realizadas por Rafael rafaelEstaire para esta iglesia, integradas e inseparables de la arquitectura, y en las que nos vamos a detener son: Cristo Resucitado en el muro de fondo del presbiterio, detrás del altar y a modo de retablo; San Mateo, santo patrono de la iglesia, en el lateral derecho de la anterior; y un Via Crucis en uno de los lados del octógono de la nave, al oeste.

La técnica utilizada es un alma o núcleo de madera de pino, normalmente formada por listones o tablas ensamblados, dorada al agua con pan de oro y pan de plata, policromada al temple (cola como aglutinante), estofado e incrustaciones de taracea.

La figura de Cristo Resucitado se pintó sobre una gran cruz de 3m. 60cm. de altura y 2m. 20cm. de ancho. A su vez, está formada por módulos independientes en los que se simulan cubos en perspectiva caballera, en los cuales, la sutil combinación del oro, la plata, el brillo y el mate originan volumen, relieve y profundidad. Según el autor, representan las piedras que cubrían el sepulcro y donde ha querido plasmar esa sensación de movimiento en el momento de la Resurrección. Realmente original es cómo, continuando el carácter simbólico que ha tenido el arte cristiano, son las piedras del sepulcro las que dan forma a la cruz, uniendo en una realidad trascendente los dos acontecimientos. En algunos de los “cubos simulados” aparecen los símbolos de los Cuatro Evangelistas (Tetramorfos), inspirados en los beatos mozárabes por su expresividad, y las letras griegas Alfa y Omega, otro de los antiguos y tradicionales símbolos de Cristo como el Principio y el Fin.

Nada en esta obra está realizado al azar; el tamaño de la figura de Cristo y de la cruz se ha calculado en función de la distancia existente entre la obra y la puerta de entrada, pues se trataba de que los fieles sintieran el recibimiento de Cristo con los brazos abiertos al acceder al templo. Tampoco hay signos del sufrimiento de la Pasión, tan sólo leves toques en pies y manos: “El concepto estético de la figura del Cristo es presentarle de forma transparente y etérea que refleja, no el sufrimiento de la pasión sino la gloria de la Resurrección al quedar exento de efectistas llagas del tormento”. El rostro, de mirada fuerte y vigorosa, pero a la vez serena y atemporal, está inspirado en obras bizantinas del mismo tema (Pantocrátor). Bizantina o medieval es también la forma de representar los pliegues de la ropa, y la ausencia de peso y volumen, pero las transparencias están inspiradas en la figura del clérigo que aparece de espaldas al espectador en el Entierro del Conde de Orgaz de El Greco. Curiosa coincidencia pues, como es sabido, este gran pintor del siglo XVI se formó en sus primeros años en el ambiente de la pintura bizantina. Bajo los pies de Cristo y de la cruz, una figura amenazada por el fuego del infierno representa el momento bíblico de la bajada de Cristo a los infiernos, donde algunas almas condenadas, como ésta que nos ocupa, consiguieron la salvación.

Para la figura de San Mateo se utilizó la misma técnica, madera de pino dorada y policromada, aunque en este caso fueron nueve piezas a modo de puzle con el fin de conseguir el tamaño elegido (2m. 20cm. de alto). Predomina la estética bizantino-medieval en toda la obra, y la inspiración en las miniaturas mozárabes, sobre todo en la decoración con arquillos de herradura del sillón del santo y el pupitre del ángel. Aparte de todo esto, hay algo que recuerda al lienzo barroco de Caravaggio sobre la Inspiración de San Mateo, aunque ésta es una impresión personal.

En el caso del Vía Crucis, la solución formal del conjunto resulta bastante original, si bien la estética y la técnica son similares a la obra del autor en este edificio. Tradicionalmente, este tema venía realizándose en escenas individuales de los distintos momentos dramáticos de la Pasión de Cristo y, generalmente, dispuestas en una superficie mayor. La idea del autor era evitar la crueldad y el drama, reunirlas en una superficie relativamente pequeña y colocarlas en una serie rítmica y simétrica. De esta manera, el ritmo es: A-B-A-B-A, siendo A un grupo de dos figuras y B cuatro “cubos” en perspectiva caballera y colocados de tal manera que dibujan una cruz entre ellos.

La cubierta de la nave es de madera (listones ensamblados) dispuesta en planos a distinta altura, a modo de artesonado o navío. En ella se abren lucernarios para la iluminación del interior, cenital, natural e “irá dirigida hacia el altar”.

Parte del muro lateral, hacia el este, está cerrado mediante una vidriera realizada por los artesanos vidrieros segovianos de Vitrex. Los temas son geométricos o abstractos, pero no exentos de simbología. Son tres paneles decorados con franjas verticales de colores. Se ha escrito que el “el conjunto recuerda la Pascua de Resurrección, ya que las vidrieras laterales, con colores más apagados, simbolizan la muerte pero con el color verde de la esperanza, mientras que la vidriera central, con colores más vivos, representan el triunfo de Cristo sobre la muerte”.

La nave se encuentra “envuelta” por el resto de los edificios parroquiales, excepto por el lado oriental. En el oeste, las aulas y viviendas para sacerdotes dibujan un perfil quebrado al exterior, animando así las superficies murales que se abren a una de las calles principales. Hacia el sureste se sitúa la entrada a la iglesia a modo de pórtico con marquesina. Da acceso también a la capilla de diario, cuya planta es un polígono irregular con el muro de fondo del presbiterio quebrado para la iluminación lateral del mismo con vidrieras de color. Este volumen se equilibra al otro lado de la entrada con el del salón de actos, de planta poligonal e irregular.

Desde el espacio abierto situado delante de la fachada principal, los muros de ladrillo se pliegan conformando volúmenes de geometría angulosa. El perfil de las cubiertas imprime un cierto carácter fabril, frecuente también en algunas de las múltiples tipologías para edificios religiosos de la segunda mitad del siglo XX. El campanil exento, cuyo esqueleto metálico apoya sobre basamento de hormigón, armoniza en altura con el conjunto.