UN EJEMPLO DE LA “NUEVA MODERNIDAD”: IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Durante la década de 1950, el panorama de la arquitectura religiosa estaba cambiando tanto fuera como dentro de España. Los primeros síntomas se remontan a mediados del siglo XIX, momento en el cual había nacido en la Iglesia Católica lo que se conoce como el Movimiento Litúrgico. Se trataba de renovar la manera de celebrar los misterios de la fe, la liturgia. Nos interesa ahora saber que uno de los pilares de esa renovación consistía en una mayor participación de los fieles, hecho determinante para la evolución del templo. El papa Pío X publicó varios documentos en este sentido entre 1903 y 1911, lo que propició algunas iniciativas interesantes en el campo de la arquitectura religiosa. Aparecieron propuestas de iglesias de planta centrada, es decir, circular, poligonal y otras, en las que los fieles ocupan un espacio físico y visual más adecuado para su coparticipación en la celebración litúrgica. La Iglesia Católica se unía con artistas e intelectuales en la búsqueda de un acuerdo entre la fe cristiana y la modernidad. La renovación litúrgica continuó durante el pontificado de Pío XII en la Encíclica “Mediator Dei” (1947). Por primera vez en la historia, dicha institución participa en una exposición internacional, la Exposición Universal de Bruselas en 1958.

En España, el debate sobre los nuevos planteamientos no había hecho más que empezar. En una fecha temprana, 1949, el arquitecto Miguel Fisac sugería que “la solución de la nave en abanico, que a primera vista puede repugnarnos porque se desvía bastante de las soluciones clásicas de plantas de iglesias, sea la más adecuada para grandes templos”. Se ha dicho que la aportación más importante de Fisac a la arquitectura española contemporánea fue la transformación del edificio eclesial. Después de algunos ensayos previos, la consolidación de esos principios aparece claramente en la Iglesia del Teologado de San Pedro Mártir en Alcobendas (Madrid. 1955-1960), y en Iglesia de la Coronación de Vitoria (1957-1960), ambas proyectadas por dicho arquitecto. Durante esta misma década de los cincuenta se publicaron varias monografías de arte sacro y arquitectura religiosa. Todo ello es buena prueba del interés que el tema despertaba en nuestro país.

Según sabemos, las obras para la construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen se sufragaron, en parte, con el dinero que la Caja de Ahorros de Segovia pagó por lo que entonces era la iglesia o capilla del antiguo convento de Carmelitas Calzados, cuya advocación era la de la Virgen del Carmen (finales de la década de 1950). Como es sabido, el conjunto se encontraba entre la calle Real y la actual Avenida del Acueducto. A partir de 1962 comenzaron los trabajos para levantar en aquel solar del convento, el edificio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia (actualmente sede central de CaixaBank). Dicha institución bancaria regaló también una imagen escultórica de la Virgen del Carmen. El único recuerdo que nos queda de aquel convento es el nombre de la calle del Carmen, angosta y pintoresca calle que comunica con la plaza de San Millán.

Estas circunstancias explican la advocación de la iglesia que tratamos, levantada a partir de 1960 en la zona que mediaba entre el nuevo ensanche de “baja altura” (Colonia Pascual Marín) y el barrio de El Peñascal. Escribía el Obispo de la Diócesis en ese momento que era “necesario atender al bien espiritual de los vecinos de El Peñascal y colonia Pascual Marín”. Al igual que en el caso de la Iglesia de San José Obrero, el solar para este edificio se señaló también en el Plan General de 1953. Sin embargo, a petición del Obispado, su ubicación había variado en la revisión de dicho plan, en trámite de aprobación en 1960.

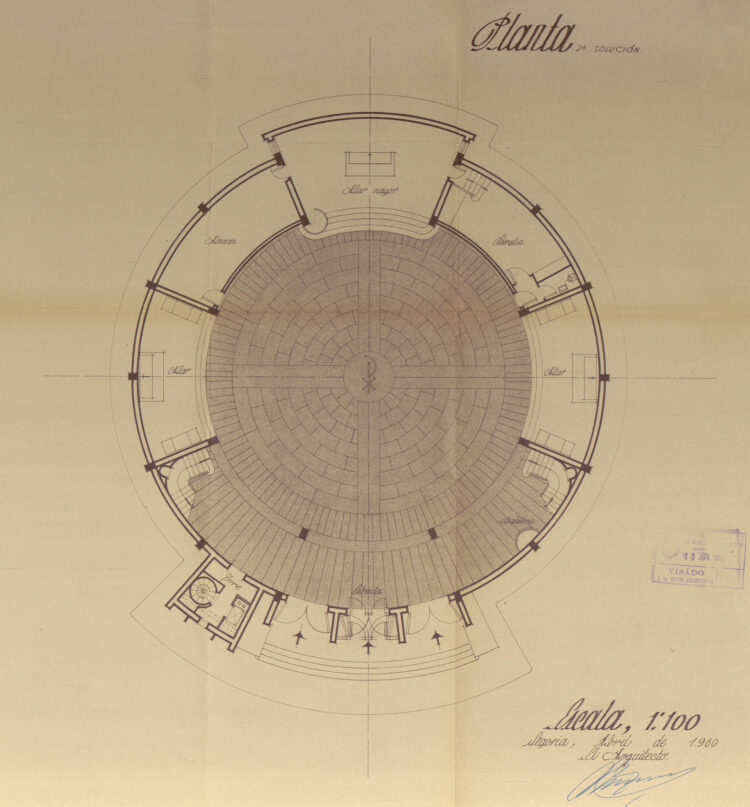

El proyecto para la iglesia lo realizó el arquitecto Pedro Escorial Escorial entre los meses de enero y abril de 1960. En este intervalo de tiempo presentó dos propuestas, semejantes en su diseño general, pero distintas en muchos detalles importantes. Su análisis detenido, enormemente interesante, sobrepasa los límites de este trabajo; por ello, nos detendremos en la segunda, que fue la definitiva, con algunos cambios en su proceso. Sin embargo, conviene señalar que en los dos casos la planta es circular, formada por un anillo interior o nave, que origina un bloque cilíndrico en alzado con cubierta cónica y pequeña linterna; dicho bloque interior está rodeado por otro cuerpo anular de menor altura, al que el arquitecto denomina “corona circular” y está dividido en tramos destinados a sacristía, almacenes, baptisterio, escaleras y capillas.

El ábside curvo y pórtico de entrada sobresalen del anillo exterior y en altura. Se crea de esta manera un eje principal este-oeste, señalado por el presbiterio y el pórtico, por lo cual, aunque no con exactitud, esta iglesia sí está orientada canónicamente. La torre se sitúa próxima a dicho pórtico como bloque independiente adosado al muro.

La fachada principal, la cual ha sufrido algunos cambios en relación con el proyecto original, se compone de tres calles en vertical, separadas por unas sobresalientes pilastras a modo de “contrafuertes” y tres cuerpos en horizontal: abajo las tres puertas de entrada; un friso decorado con sillares en punta de diamante separa este primer cuerpo del segundo, en el que se abren las ventanas compartimentadas del coro interior; como remate un ático dividido en tres grandes recuadros. En este punto hay que decir que, en los dos proyectos del arquitecto, como remate dibuja un frontón triangular decorado. Dichos recuadros, que el día de su inauguración el 16 de julio de 1965 permanecían lisos, se verán sometidos a un curioso proceso bajo la iniciativa del párroco Alfio Ayuso, atento siempre a estos asuntos relativos al edificio y su decoración. Fue párroco desde su inauguración hasta hace no muchos años. En 1988, el artista segoviano Andrés Santa Teresa decoró dichos recuadros con motivos geométricos, puntas de diamante que apoyan sobre módulos verticales y decrecientes, todo ello inspirado en los elementos de la propia fachada. Estos recursos no fueron del agrado de las personas involucradas en el asunto y, unos años después, en 1994, el mismo artista, Andrés Santa Teresa, sustituyó aquéllos por los relieves figurativos que podemos ver en la actualidad. Están realizados con la técnica del altorrelieve para poder ser contemplados desde abajo, y el material utilizado es hormigón de aglomerado de cemento y arena silícea. Representan la llamada o invitación al culto y la Fe, una llamada que ya han recibido las figuras del recuadro central, donde una de ellas sostiene la Biblia. En los laterales, algunos se van y otros se acercan a esa llamada, todo ello expresado a través de diferentes posturas y actitudes. Son figuras de brazos y piernas escuálidos, envueltas en abultados ropajes en movimiento y cabezas de rostros expresivos. Especialmente importantes en la composición son las manos, grandes y expresivas también.

Por diferentes motivos, sobre todo económicos, la torre no se construyó hasta 1972, según el proyecto para la misma realizado por Pedro Escorial en 1967. Se encuentra próxima al pórtico de entrada, su planta es trapezoidal, mide 23 m. de altura y cuenta con cinco pisos, el primero cerrado y los cuatro restantes abiertos mediante balconadas en el muro frontal; el último es el campanario y sobre él, como remate, una gran cruz.

En relación con la estructura del edificio, como puede comprobarse por una fotografía antigua, en el interior de los muros se colocó una estructura metálica interna, a modo de esqueleto. Los muros exteriores son de ladrillo visto interrumpidos por pilastras de piedra caliza, cornisa del mismo material y zócalo de granito. En la parte alta de los muros se abren ventanas a lo largo de todo el perímetro de los dos bloques cilíndricos, habiéndose añadido en la obra definitiva una celosía exterior con motivos de círculos cruces que protege y oculta las cristaleras.

En el interior, la nave quedó cubierta con una bóveda de nervios que llegan hasta el suelo, y del centro pende una gran lámpara circular metálica. El coro se encuentra situado sobre la entrada; frente a él, el presbiterio elevado y suavemente iluminado. En cuanto a la luz, tema especialmente sensible en la arquitectura religiosa, Pedro Escorial escribió: “No se prodiga la luz natural en esta Iglesia, sino que la dejamos filtrar por huecos colocados en la mayor altura de la nave para que, la semipenumbra invite a la oración y al recogimiento”. Efectivamente, la luz entra a través de unas ventanas situadas en lo alto de la nave y la “corona circular” que la envuelve, y protegidas por la celosía exterior citada anteriormente. La iluminación del presbiterio se resolvía en las dos propuestas a través de ventanas rasgadas en toda la altura de sus muros laterales, “en disposición tal que no se vea el hueco pero que entre la luz resbalando por el paramento curvo para que la imagen del altar mayor destaque sobre el resto del local contribuyendo a su importancia y dignidad”. Es interesante la intención del arquitecto, pero finalmente sólo se abrieron en la parte superior.

Pedro Escorial parece hacerse eco de una tendencia muy generalizada: “la luz se convierte en protagonista principal definidora de volúmenes”, pero esta característica no se justifica sólo por motivos estéticos “sino por un nuevo talante de la teología pastoral que centra su atención en la relación participativa de los fieles y la eliminación de elementos dispersadores de la atención”. Entre 2009 y 2010 se colocaron vidrieras en estos dos espacios de la iglesia, nave y presbiterio, variando lógicamente el concepto de la iluminación. Alfio Ayuso, tomó de nuevo la iniciativa y a sus palabras nos remitimos en la siguiente descripción del proceso.

En el año 2009 se colocaron las vidrieras laterales del interior de la nave. La empresa encargada de su ejecución fue Artevís de Málaga y en la elección de los temas fue decisivo el papel del párroco, decidiéndose finalmente por escenas bíblicas relativas a la vida de Jesús y algunos símbolos cristianos. Al año siguiente se realizó el mismo proceso en los ventanales que están sobre el coro. Los temas seleccionados fueron: a la izquierda la Creación del Hombre y el Pecado, donde no falta alguna referencia a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina; en el centro una imagen del Pantocrátor con los símbolos de los evangelistas, y a la derecha el Cordero Místico sobre pedestal ante un grupo de personas y la figura de Dios arriba. La cuestión no era sólo elegir los temas, sino dar un significado al conjunto; así, los tres grandes ventanales representan la Creación, la Redención y la Glorificación o Salvación, y la respuesta a la relación de estas tres escenas con las de los laterales de la nave nos la aclara D. Alfio: “¿Cómo ha realizado Jesucristo su obra salvadora?, Las vidrieras de los laterales de la iglesia nos lo dicen: desde la Anunciación, primer cuadro, hasta el último, una barca, la Iglesia, en la que también va Cristo”.

Este proceso, que el párroco justifica por el valor de las imágenes para transmitir el mensaje y su función estética, termina en el año 2011 con la realización de las vidrieras a los lados del presbiterio, en la parte superior. En relación con el conjunto, en los temas se nos muestra cómo la Salvación llega y se renueva en el hombre a través de los Sacramentos, representados mediante símbolos, y la Palabra de Dios (Biblia).

Decía el arquitecto municipal de Segovia, en el documento de concesión de licencia de obras para la iglesia del Carmen que “el proyecto está resuelto con una tendencia moderna”. La realidad es que la planta circular para iglesias estaba en desuso por aquellos años en España o, como se ha dicho, era “marginal y minoritaria”. En la década de los sesenta se utilizó ese tipo de planta en algunas de las iglesias de los nuevos núcleos de viviendas de Madrid, concretamente en Canillejas, obra de Fernando Ramón, y la iglesia de la Virgen del Camino de Villalba, construida en 1967 por José Paz Rodríguez.

Para la casa sacerdotal y los salones parroquiales se construyó un edificio junto a la iglesia, en el que parece que se hace un “guiño” a la misma por el uso de la línea curva en uno de los bloques próximo al ábside.

El símbolo de la Cruz está presente en diferentes lugares, sobre todo como remate de la torre. la Cruz formaba parte del emblema de la orden carmelita, y la imagen de la Virgen del Carmen se la representa con corona: recordemos que el arquitecto, se refería al bloque que rodea la nave como “corona circular” y la lámpara del interior es una gran corona con cruces.

—

Extracto de un artículo de Estudios Segovianos (año 2015, tomo LVII, NUM. 114)

María Jesús Callejo Delgado

Profesora titular de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura de Madrid y Académica de número de la Real Academia de San Quirce