LA INICIATIVA OFICIAL DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL: IGLESIA DE SAN JOSÉ OBRERO

Se conmemora este año el 25º Aniversario de la inauguración de la iglesia de La Resurrección del Señor en el barrio de Nueva Segovia. Aunque la construcción se había iniciado unos años antes, las obras terminaron en el 2000, fecha en la que su párroco, D. Hipólito Prieto, y los vecinos del barrio vieron hechos realidad sus anhelos y dedicación, porque fueron todos ellos quienes lo hicieron posible de una manera o de otra. He vivido muchos años en el barrio, he puesto mi granito de arena en algunas actividades de la parroquia y quiero, a través de esta serie de cinco ensayos, homenajear y felicitar a la parroquia y a sus vecinos.

En el año 2000 comenzaba un nuevo siglo, pero es cierto también que la iglesia de Nueva Segovia ponía fin a un capítulo esencial y poco conocido de la arquitectura religiosa en Segovia durante el siglo XX. Las iglesias que se construyeron en nuestra ciudad son un reflejo, a su vez, de las sucesivas etapas en esta materia a nivel nacional y su devenir histórico-artístico. Es mi intención dar a conocer el caso de Segovia en lo referente a aquellas iglesias construidas de nueva planta durante el siglo pasado, y esa parcela del arte que denominamos “integrada en la arquitectura”, inseparable de ella y en la cual se utilizan diferentes técnicas artísticas. Se saldría fuera de los límites de este trabajo detenernos en el mobiliario e imágenes exentas, aunque soy consciente de que todo ello está vinculado al edificio y al servicio del culto también.

“En estas viejas ciudades de Castilla, abrumadas por la tradición, con una catedral gótica y veinte iglesias románicas, donde apenas encontráis rincón sin leyenda ni una casa sin escudo, lo bello es siempre y no obstante -¡oh, poetas, hermanos míos!- lo vivo actual, lo que no está escrito ni ha de escribirse nunca en piedra: desde los niños que juegan en las calles –niños del pueblo, dos veces infantiles- y las golondrinas que vuelan en torno de las torres, hasta las hierbas de las plazas y los musgos de los tejados”

En este texto de Antonio Machado en sus Complementarios y otras prosas póstumas confluyen en el poeta sus experiencias sorianas y segovianas durante el primer tercio del siglo XX. En la ciudad de Segovia no se construyó ninguna iglesia de nueva planta antes de la Guerra Civil, lo que pone en valor la poética descripción de Machado.

En el panorama español fueron los años de los historicismos y eclecticismos en la arquitectura religiosa, referencias todavía decimonónicas a los estilos históricos del pasado. Ejemplos neogóticos como la Catedral Nueva de Vitoria (1906-1914) de Julián Apraiz y Francisco Javier de Luque, o la iglesia de la Buena Dicha de Madrid (1916-1917) obra de Francisco García Nava, en la que se funden elementos del románico, gótico y mudéjar, son buena prueba de ello.

Tampoco Europa se libraba de esas ataduras con el pasado, pero el Movimiento Moderno abría las puertas de la renovación también a la arquitectura religiosa pues, no en vano, en su definición se han utilizado expresiones como “sin concesiones a la tradición”. Le Corbusier y otros artistas e intelectuales se autoproclamaron héroes de este proceso revolucionario “formado en el seno de las vanguardias europeas de la primera preguerra y alentado por la conciencia general de estar viviendo el comienzo de una nueva época”.

Poco tiempo después de terminar la Guerra Civil, el 23 de septiembre de 1939, se creó en España la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, con el fin de restaurar el patrimonio dañado en la contienda. Dependiente de ella se instituyó la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales por Orden de 25 de junio de 1941, destinada a la recuperación del patrimonio religioso destruido y la construcción de nuevas iglesias, capillas y centros parroquiales.

De esta última surgió un modelo estándar de iglesia: “El modelo de iglesia que Regiones utiliza, corresponde a una iglesia de una nave, con entrada sotocoro y una capilla mayor o presbiterio independiente, ligeramente elevada sobre el resto del templo y con las dependencias parroquiales en una crujía que flanquea la nave por cada uno de sus lados y capillas en algún caso, así como una logia lateral y un baptisterio. Podremos decir, así, que están compuestas exteriormente de una fachada, un cuerpo de nave principal, cubierto a dos aguas, un presbiterio más elevado y una logia adosada”.

En la órbita de estos templos, aunque adaptada a las características concretas del lugar, puede situarse la iglesia de San José Obrero de Segovia, ubicada en el barrio conocido en aquellos años como La Dehesa. Escasas eran las arboledas de la ciudad, pero una de ellas se conocía como la Dehesa, que ya cita Antonio Ponz en 1781: “Antes de entrar en la Ciudad, caminando desde San Ildefonso, hay a mano izquierda un paraje frondoso de alameda, que llaman la dehesa”. Según Juan Manuel Santamaría puede ser la alameda más antigua de la ciudad.

En la Sesión Extraordinaria del día 15 de julio de 1953 se presenta en el Ayuntamiento de Segovia el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Uno de los puntos esenciales del mismo era el de los ensanches, correspondiendo el primero a la zona de la Dehesa y con una clasificación de ensanche en altura, es decir, de bloques de viviendas elevados. A partir de entonces esta zona pasará a ser suelo edificable y mantendrá durante un tiempo la denominación de barrio de la Dehesa. Aunque en el plano del citado Plan General se reserva un solar de gran tamaño para la iglesia y ésta se dibuja, no será hasta el año 1955 cuando el Instituto Nacional de la Vivienda resuelve construir por su cuenta una iglesia en el centro del barrio, para lo que es preciso contar con un solar. Los terrenos sobre los que se levantaba el barrio eran propiedad del Ayuntamiento, el cual había cedido gratuitamente todos cuantos fueron necesarios para la construcción de los numerosos grupos de viviendas. Éste es el motivo por el que el Alcalde, Jesús Mª de Yraola y Palomeque, suscribe y firma la moción al mismo Ayuntamiento para que ceda gratuitamente un solar al Instituto Nacional de la Vivienda con el fin de construir una iglesia y demás dependencias. El alcalde subraya la importancia del barrio, el progresivo aumento de su población y la dotación de los servicios necesarios, “entre los que ocupa un lugar preferentísimo el que haya de atender a las necesidades de orden religioso que, a nuestro juicio, gozan de primacía sobre cualesquiera otro”. De hecho, manifiesta que en el citado Plan General se prevé el sitio exacto de su ubicación.

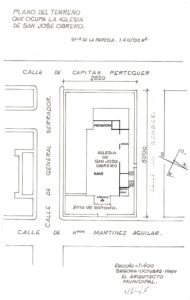

Efectivamente, el arquitecto municipal envía un escrito, acompañado del plano correspondiente, relativo a la parcela reservada para tal fin en el plan citado. Ésta tiene forma rectangular, una superficie de 4000 m2 y unos linderos a cuatro calles todavía sin nombre. El solar se define como “capilla del grupo Larrucea”. En sesión ordinaria del día 30 de junio de 1955 se aprueba la moción para ceder al Instituto Nacional de la Vivienda dicho solar. Éste resultó ser excesivamente grande, por lo cual la parcela se dividió en dos, dejando una calle entre ambas partes resultantes. Así lo dibuja el arquitecto municipal en el plano correspondiente, reservando para la capilla, es así como se la denomina, un solar de 1500 metros cuadrados, el cual linda al norte, sur y oeste con calles todavía sin nombre, y al este con la calle de los Hermanos Martínez Aguilar. Todo esto sucedía pocos meses después, en el otoño de 1955.

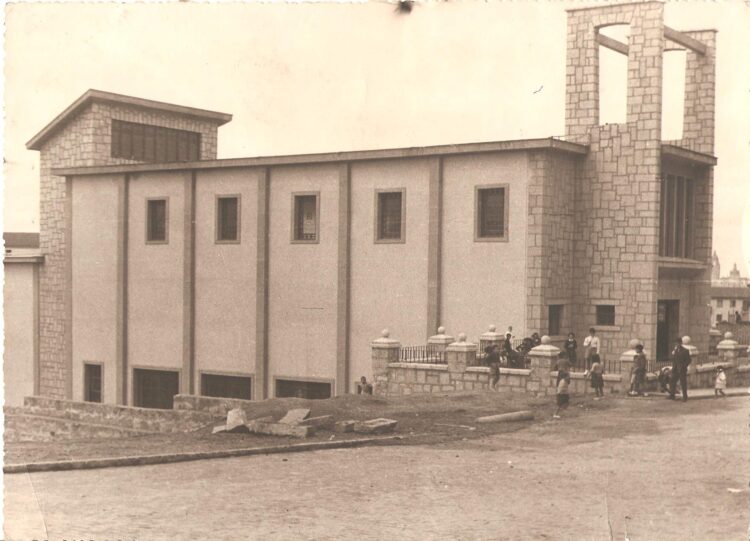

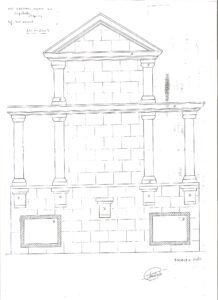

Precedida por un pequeño atrio, la iglesia de San José Obrero tiene una planta rectangular, de la cual sobresalen el pórtico-torre de entrada al este y un ábside cuadrado al oeste. Como puede comprobarse no está orientada canónicamente. En el pórtico-torre, construido en granito de sillares irregulares, se dispone la puerta principal de entrada, un ventanal sobre ella que ilumina el coro y como remate dos hastiales laterales de mediana altura, donde se abren sendos huecos para colocar las campanas a modo de doble espadaña. Leves contrafuertes de granito articulan la fachada sur, toda ella enfoscada. El ábside, recto al exterior y construido en granito al igual que el pórtico-torre, se levanta en el centro de la fachada oeste, destacando también en altura. Detrás del ábside se adosa un bloque de menor altura que se prolonga a lo largo del muro norte.

El desnivel del terreno, que desciende hacia el oeste, permitió construir una planta baja-semisótano de gran utilidad para la parroquia.

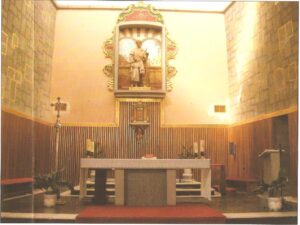

Al interior cuenta con una amplia y única nave. A un lado de la nave se abre lo que, a primera vista, puede parecer una nave lateral separada por pilares de la principal, resulta ser una parte del bloque adosado ya citado correspondiente al muro norte, al cual denominamos como “logia”. El primer tramo de dicha “logia, según se accede al templo, se pensó como baptisterio y en el segundo se abrió una puerta, hoy cegada, que comunicaba con el exterior por este lado norte. A la entrada se levanta un coro en alto y al fondo la capilla mayor o presbiterio elevada mediante varios escalones. Los muros laterales de la misma convergen ligeramente hacia el fondo, lo que imprime una sensación de profundidad mayor de la real. Dicha capilla mayor recibe una iluminación cenital, cuyo foco de luz es invisible al interior de la iglesia. Como era frecuente en la época, un chorro de luz blanca, oculto a la vista, ilumina este espacio sagrado. El retablo que actualmente se encuentra en el muro de fondo del presbiterio, fue donado a la iglesia por el obispo de Segovia D. Luis Gutiérrez Martín en el año 2006, y colocado al año siguiente. Dicho retablo se había realizado para colocar en otro edificio y fue diseñado por Juan Emilio Cristóbal Martín en 2004, miembro de un prestigioso taller de cantería de Sepúlveda. El material utilizado es la caliza rosa de esta localidad segoviana; de corte clasicista, arranca de un elevado basamento sobre el que apoya el primer cuerpo, articulado con cuatro columnas toscanas; una cornisa lo separa del cuerpo superior, más estrecho, con dos columnas del mismo orden y frontón triangular como remate. Antes de colocar este retablo, la parte baja estaba ocupada por un zócalo de madera y por encima, en el centro del muro de fondo, un nicho rectangular enmarcado por un marco dorado contenía la imagen de San José con el Niño Jesús, la misma que hoy se encuentra en el cuadro central del retablo.

En su conjunto se trata de una sencilla iglesia-bloque de volúmenes geométricos simples, espacio unidireccional que asciende en el presbiterio y con algunas connotaciones historicistas como el pórtico-torre o la perspectiva insinuada de la capilla mayor. El uso del granito en el pórtico, ábside, zócalo, contrafuertes y marcos de ventanas rememora la arquitectura de la época, aunque también se adapta a su entorno.

El solar donde se ubica la iglesia se acota mediante un muro de granito con verja de hierro interrumpido por pedestales rematados por pirámides con bolas de tipo herreriano, recurso éste último frecuente en estos años de la arquitectura española.

Cuando se estaba construyendo la iglesia de San José Obrero, en 1956, el Ayuntamiento de Segovia acordó por unanimidad asignar el nombre de “San José” a toda la barriada que hasta entonces recibía el de “La Dehesa”. La iniciativa partió del alcalde del barrio, quien aducía que esa era la voluntad de los vecinos y la titularidad del santo a quien se dedicaba su iglesia. La comisión del Ayuntamiento, encargada de la información sobre el asunto, expresó que dicho cambio “ha rebasado el ámbito vecinal de la misma (barriada), respondiendo más bien a un deseo general de la población de la Ciudad del que se han venido haciendo ecos la Radio y Prensa Locales”. Finalmente se aprobó la propuesta argumentando, por un lado, que la denominación de “La Dehesa” tenía un origen remoto y, por otro, que nada tenía que ver con las características actuales de la zona donde “se asienta en la misma numerosa población trabajadora que invalida el nombre”.

—

Extracto de un artículo de Estudios Segovianos (año 2015, tomo LVII, NUM. 114)

María Jesús Callejo Delgado

Profesora titular de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura de Madrid y Académica de número de la Real Academia de San Quirce