Las críticas sobre la utilidad real del sistema de medición del PIB no son estrictamente nuevas, pero sí resulta inédita la intensidad de las críticas sobre su sistema de elaboración. Como se sabe, el dato sobre el PIB difiere si lo ofrece el Ministerio de Economía o si lo prepara el Banco de España. También se ha señalado desde tiempo atrás que tal indicador resulta insuficiente como termómetro del bienestar de un país, ya que se limita a indicar la producción y gasto monetario, pero deja fuera factores como la desigualdad, sostenibilidad ambiental o la calidad de vida. De alguna manera, esta visión crítica respalda a los que señalan la distancia creciente entre la bondad de los datos macroeconómicos y la percepción ciudadana de su situación real.

Nombres de prestigio internacional como Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi han participado en comisiones internacionales que cuestionan el sistema actual y plantean nuevos sistemas que midan los datos “más allá del PIB” (Beyond GDP, siglas correspondientes a Gross Domestic Product). Muchos técnicos cuestionan que, por ejemplo, una catástrofe natural o el aumento del gasto en defensa puedan elevar el PIB, aunque el bienestar social se deteriore.

Los críticos del arcano actual apuntan ejemplos históricos sobre la politización de los datos oficiales de la riqueza nacional, como Argentina (durante la década de 2000, el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, fue acusado de manipular estadísticas) o Grecia (que elevó artificialmente su PIB antes de la crisis de deuda de 2009 y paralelamente subestimó el déficit, proceso que llevó a descubrir que el déficit real era casi el doble del anunciado y desembocó en la tutela europea directa sobre las estadísticas griegas).

En el caso argentino, el presidente Javier Milei, se ha referido reiteradamente al modelo económico de Irlanda como un ejemplo de éxito, resaltando que la Isla Esmeralda luce “un PIB per cápita un 50 % superior al de Estados Unidos, gracias a bajos impuestos corporativos y un entorno proempresarial que atrajo multinacionales». Pero hay voces contrarias a esa interpretación y llegan desde la propia Irlanda. El economista irlandés Alan Barrett ha explicado que el elevado PIB de Irlanda está “inflado artificialmente” por los ingresos de las corporaciones multinacionales extranjeras y no refleja con precisión la realidad económica de los hogares irlandeses. Por eso, Barrett y otros economistas irlandeses recomiendan utilizar un indicador diferente, como el Ingreso Nacional Bruto modificado (GNI), para obtener una imagen más precisa del bienestar económico interno del país.

Pero las dudas también alcanzan a economías como la de China, cuyo volumen lo cuestionan analistas de inversión y distintos think tanks. Estos críticos desconfían de la información gubernamental y apuntan a la posibilidad de que gobiernos locales inflen datos de producción e inversión para cumplir los objetivos de crecimiento fijados por el gobierno central. En concreto, el primer ministro chino entre 2013 y 2023 (año de su fallecimiento), Li Keqiang, admitió que prefería utilizar datos de electricidad, transporte y crédito bancario antes que el PIB oficial. Las desconfianzas sobre el sistema estadístico chino persisten, si bien los técnicos apuntan a mejoras recientes.

Algo similar sucede en otra economía de notable peso mundial, la India. Se cuestiona la metodología implantada entre 2015 y 2019. El gobierno de Narendra Modi, primer ministro del país desde 2014, cambió el método de cálculo del PIB y aumentó artificialmente las tasas de crecimiento, según han denunciado economistas como Arvind Subramanian (exasesor del propio gobierno), quienes han estimado que el PIB entre 2011y 2017 podría estar sobreestimado en 2 ó 3 puntos porcentuales.

Tampoco Venezuela es ajena a estas dudas. Analistas y opositores recuerdan que entre 2015 y 2020 el Banco Central del país bolivariano dejó de publicar datos de PIB e inflación durante años. Al reaparecer la información, las cifras mostraban inconsistencia con otras fuentes oficiales relativas a importaciones o consumo energético, llegando el FMI a realizar sus propias estimaciones al margen del PIB oficial del régimen de Maduro. Y tres cuartos de lo mismo para Rusia, porque tras el recrudecimiento de la guerra en Ucrania, en 2022, se produjo una drástica caída en el suministro de datos oficiales y el Gobierno dejó de informar parcialmente sobre exportaciones o producción industrial. Asimismo distintos analistas financieros y organismos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han arrojado sospechas sobre manipulación y falta de transparencia en los datos estatales rusos.

Los problemas metodológicos también echan sal a la herida y las revisiones periódicas de los cálculos del PIB por parte del FMI, el Banco Mundial o la OCDE erosionan la credibilidad de un dato tan crucial para el curso económico. Además, hay bastantes países con baja calidad estadística o elevados niveles de economía sumergida, sobre todo en África o América Latina, que contribuyen a la desconfianza depositada en los datos globales.

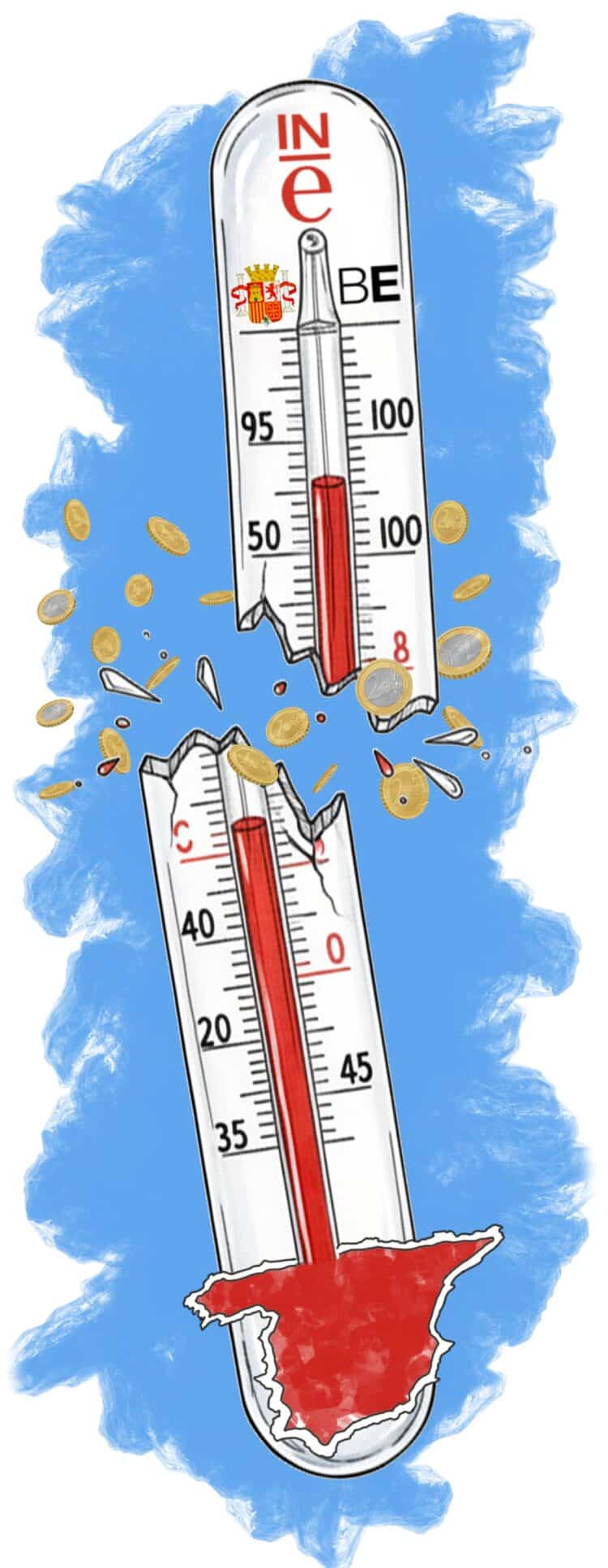

El debate ha llegado con fuerza a España. El economista José Ramón Riera (especialista en Gestión y Desarrollo de Negocios de Harvard Business School) ha expresado recientemente su escepticismo sobre los datos del PIB publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 29 de octubre. Este analista ha elaborado un modelo para comparar los datos el PIB Nominal (con inflación), la inflación y el PIB Real (descontada la inflación). Al analizar los datos del PIB de los nueve primeros meses del 2025 comparados con el mismo período de 2024, Riera concluye en un artículo publicado en El Debate que “el PIB nominal crece un 5,5%, la inflación a cierre de septiembre era de un 3% y, por lo tanto, el PIB real debería de crecer un 2,5%, pero según el INE crece en términos interanuales un 2,8%. Lo cual nos muestra que el PIB está inflado en un 0,3%, o si lo prefieren hay una discrepancia estadística del 0,3%, a favor del Gobierno”.

Cuando Riera pone la lupa en la “inversión, o Formación Bruta de Capital (FBC), que es donde más se equivoca el INE y donde más tiene que corregir, casi siempre”, cree que “el crecimiento con inflación de la FCB es de un 7,3%. Así, el crecimiento debería ser de un 4,3% y resulta que la FCB crece sin inflación más que con inflación y lo hace incluso un 0,3% más”. Por tanto, en opinión de Riera, “más que una discrepancia estadística es una paradoja estadística, porque es difícil creer que, con una inflación disparada como la que tenemos, se pueda crecer más sin inflación que con inflación”.

Concluye su análisis con el apartado dedicado a las importaciones de bienes y servicios, “donde la discrepancia es brutal y obviamente resta menos, para que así crezca más”, para añadir luego: “El incremento de las exportaciones de bienes y servicios crece hasta un 18,1%, con lo cual el crecimiento debería de haber sido de un 15,1%, pero nos dicen que solo ha sido de un 6,1% por ello, asombra que la discrepancia estadística sea de 8,9%”. Sigue Riera: “Nos dice el INE que en términos corrientes el Gasto en consumo final de las Administraciones Públicas, crece un 3,4%, pero en términos reales dice que decrece un 6,1%”. Y remacha: “La verdad es que cada día entiendo menos los datos que publica un Instituto, el de Estadística, que hasta que llegó Elena Manzanera era una institución fiable y modélica”.

Precisamente, la tormenta de recelos sobre el PIB también ha caído estos días sobre el INE y su actual presidenta a raíz del libro recién publicado por Nadia Calviño, responsable económica y después vicepresidenta en los primeros gobiernos de Pedro Sánchez, que se titula “Dos mil días en el Gobierno”. Desliza en sus páginas una confesión que agita la incertidumbre sobre la fiabilidad del dato de PIB: “Por respeto institucional, no quería cuestionar en público el trabajo del INE, lo que me exigió hacer verdaderos malabarismos en las entrevistas y preguntas parlamentarias. Pero sí podíamos tratar de ayudarles a nivel técnico para mejorar sus metodologías”. Y añade: “En el Ministerio de Economía teníamos claro que había un problema con la metodología de estimación del PIB del INE. Nunca hemos sabido bien por qué, pero el caso es que el organismo de estadística mantuvo una estimación de la actividad muy inferior a la real». En la elaboración de ese dato intervienen organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE), que depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en concreto de de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

El periodista Carlos Segovia, de larga trayectoria en el diario El Mundo y en prensa económica, ha revelado esta semana que “Calviño presionó en persona al presidente del INE y pidió ceses de altos cargos para elevar las cifras de crecimiento económico”. Según esa información, la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones intervino “directa y personalmente en las presiones sobre el Instituto Nacional de Estadística (INE) para que elevara sus cifras de crecimiento económico”.

El choque entre Calviño y el entonces presidente del INE, Juan Rodríguez Poo, desembocó en la dimisión del responsable estadístico en junio de 2022 por “motivos personales”. Las fuentes consultadas por el redactor explican que Calviño afeó a Rodríguez Poo que el INE proporcionara cifras de la recuperación de la economía española mucho más lentas de las que ella consideraba, con un tono “muy duro e impropio” entre una vicepresidenta y un alto cargo público” o “muy violento”, según otros testimonios.

Cabe apuntar que las presiones de los gobiernos a los organismos estadísticos nacionales de países de la UE están prohibidas por el reglamento europeo de Estadística y el Código Europeo de Buenas Prácticas, en los que se consagra la autonomía de los INE en la metodología de sus cálculos.

Según dicha información, Calviño pidió reiteradamente al presidente del organismo la destitución de la entonces directora del departamento de Cuentas Nacionales, María Antonia Martínez Luengo, ya que la consideraba “una inútil”. Martínez Luengo era la máxima responsable en el INE de la elaboración de las cifras de PIB y en junio de 2024 fue nombrada directora de estadísticas macroeconómicas de Eurostat, en Bruselas, abandonando el INE poco antes de una revisión al alza comunicada el 19 de septiembre de ese año.

El actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó entonces que la revisión mejoró “el crecimiento en los tres últimos años, con un aumento del PIB del 6,7% en 2021, tres décimas más de lo estimado inicialmente, del 6,2% en 2022, cuatro décimas más, y del 2,7% en 2023, dos décimas más”. Con esos retoques, “el aumento del PIB nominal en más de 36.400 millones de euros sobre lo estimado inicialmente ha permitido reducir la ratio deuda sobre PIB 2,7 puntos adicionales a final de 2023, hasta el 105%, adelantándose un año el objetivo de reducción establecido para este año”.

La revisión más reciente, de 18 de septiembre de 2024, señala que el crecimiento acumulado por la economía española desde 2019 fue superior en 3,6 puntos porcentuales al estimado inicialmente, con especial incidencia en 2021 y 2022. “Una desviación muy importante, sin precedentes en el ámbito estadístico”, sentenció el ministro de Economía, Comercio y Empresa.

Mark Twain escribió que “hay tres clases de mentiras: mentiras, mentiras asquerosas y estadísticas”, aunque muchos atribuyen la sentencia al primer ministro británico Benjamín Disraelí. Pues eso.

El PIB, dato clave para la arquitectura económica

El dato de Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador fundamental para las decisiones públicas y privadas. Son muchas las grandes opciones económicas que dependen del PIB en España, entre las que se pueden destacar:

• Política fiscal del Gobierno, porque el PIB determina la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (previsión de ingresos y gastos); los objetivos de déficit y deuda pública (la UE exige que el déficit y la deuda se midan en porcentaje del PIB), y la activación o retirada de estímulos fiscales (subidas/bajadas de impuestos, ayudas, inversiones públicas…).

• Política monetaria del BCE. Aunque España no tiene política monetaria propia, el Gobierno y agentes económicos usan el PIB para evaluar la idoneidad de los tipos de interés marcados por el BCE y estimar el impacto de la política monetaria sobre el crecimiento y la inflación.

• Decisiones de inversión pública y privada, ya que el sector empresarial e instituciones revisan el PIB para planificar inversiones, ajustar planes estratégicos según el ciclo económico y estimar tanto riesgos de mercado como expectativas de demanda.

• Calificación crediticia y coste de la deuda, dado que las agencias de rating (S&P, Moody’s, Fitch…) valoran el PIB para calcular la capacidad de pago del Estado, establecer el riesgo-país, que a su vez afecta al tipo de interés de la deuda pública y a los costes de financiación de empresas y hogares.

• Políticas de empleo, porque establecen el marco para planes de incentivos a la contratación, el diseño de políticas activas de empleo y las proyecciones del desempleo y productividad.

• Fondos europeos y reglas fiscales de la UE, ya que el PIB alcanzado determina la asignación de fondos europeos (FEDER, Fondo de Cohesión…) y las reglas de disciplina fiscal (límites de gasto, recomendación de reformas…).

• Negociación colectiva y salarios, porque es la herramienta que utilizan sindicatos y patronal para prever el crecimiento económico, estimar márgenes para subidas salariales y ajustar cláusulas de revisión ligadas a la actividad económica.

• Mercado inmobiliario, ya que promotores y entidades financieras utilizan el dato para estimar la demanda de vivienda, ajustar condiciones hipotecarias y sopesar riesgos de burbujas o desaceleración.

• Distribución territorial de recursos, porque Comunidades autónomas y ayuntamientos calculan con ese indicador entregas a cuenta y liquidaciones del sistema de financiación autonómica, además de diseñar sus presupuestos.