Escribir o hablar de la muerte siempre está sujeto a cierto tabú y cierto reparo por la carga emocional que conlleva despertar el dolor del duelo por el fallecimiento de los seres queridos y la cultura recibida de unas normas de urbanidad y religiosas entre el culto a los muertos y el temor inculcado sobre cielo e infierno. Concepto, ritos y costumbres que han estado sujetos a la influencia del momento social y político de cada época como veremos a continuación.

A través de los años el lugar de enterramiento era el interior de la iglesia para los que podían pagar la sepultura y en el exterior, alrededor del templo religioso, a todos aquellos que no disponían de medios económicos para sufragar ese gasto. Testimonio de ello deja el enterramiento en abril de 1480 “aquí yace sepultado Benito González cura que fue de esta Iglesia”, según recoge el libro de inventario de 1877 del archivo parroquial, que a su vez da un dato de referencia sobre la antigüedad de la iglesia. Lápidas de granito que fueron retiradas a mediados del siglo XX para restaurar el piso del templo poniendo tablas en su lugar para tapar las sepulturas. No se llegó a catalogar dichas sepulturas ni en ese momento, ni en las posteriores reparaciones del piso de la iglesia. En cuanto a los enterramientos exteriores aparte de las citas en el archivo parroquial “fue enterrado fuera de la Iglesia por no poder pagar la sepultura” el hallazgo de huesos humanos a principios del siglo XXI cuando el Ayuntamiento realizó unas excavaciones en la inmediación de la entrada a la Iglesia lo evidenció.

Con los años la acumulación de enterramientos en las iglesias generó epidemias diezmando la población por lo que el rey Carlos III promulgó una Real Cédula en Córdoba el año de 1787 haciendo saber: “que con ocasión de la epidemia experimentada en la Villa de Pasage, provincia de Guipúzcoa, el año de mil setecientos ochenta y uno, causada por el hedor intolerable que se sentía en la Iglesia Parroquial de la multitud de cadáveres enterrados en ella, se enterneció mi corazón a vista de aquel desgraciado suceso, agrandándose a otros mayores, de que se fue dando noticia con motivo de la epidemias padecidas en varias Provincias del Reyno”, por la que manda construir cementerios “fuera de las poblaciones siempre que no hubiere dificultad invencible ó grandes achuras dentro de ellas, en sitios ventilados y distantes de las casas de los vecinos: y se aprovecharan para capillas de los cementerios las Hermitas que existen fuera de los pueblos”, Aquí en Nava se va a utiliza la ermita del Humilladero, después Santo Cristo de la Expiración, por encontrarse fuera del pueblo y bien ventilada, pero como la ermita es de reducida dimensiones, 18 años después, en 1805, los alcaldes ordinarios de Nava envían una carta al párroco del pueblo comunicándole que “las enfermedades malignas que desde el estío próximo han afligido y afligen actualmente a los habitadores de esta población cuyo número de vecinos ascendía hasta dicho azote al 340 han causado un crecido número de muertos ocupando los cadáveres todo el pavimento de la ermita del Humilladero” por lo que proponen la construcción de un cementerio o campo santo aprovechando los terrenos anexos a la ermita que pueden dar cabida a “400 sepulturas de cuerpos mayores debiendo de servir los intermedios de dichos brazos para los párvulos” También manifiestan que el terreno es muy apropiado para los enterramientos, que el lugar es muy ventilado y al estar unido a la ermita se podría celebrar en ella las exequias. A su vez señalan en la carta que para el cerramiento del cementerio se podrían emplear los materiales del despoblado de la Trinidad, que podrían ser trasladados gratuitamente por los labradores del pueblo con sus carros y caballerías en los días festivos con la licencia necesaria. El cura de la localidad se muestra de acuerdo con la propuesta y la traslada al obispo de Segovia para la aprobación de la obra ya que el coste de la misma debería ser abonado por los fondos de la iglesia de Nava. Como desde el obispado no se atiende a la petición municipal el 27 de marzo de 1821 el alcalde manifiesta su voluntad de efectuar los enterramientos en la ermita mientras se construye el cementerio y advierte que de “verificar otro enterramiento en la iglesia parroquial daré parte al gobierno y haré que a su costa se construya el cementerio permanente”. El contenido de ambas cartas lo recoge la escritora Mercedes Sanz de Andrés en su libro “Los cementerios de la provincia de Segovia. Museos al aire libre”.

Aunque no se dispone de la fecha de construcción del cementerio anexo a la ermita, sí hay una piedra tallada con una calavera que puede ser una referencia de este cementerio con una inscripción que pone “Animas año de 1837”, el Diccionario de Madoz de 1845-1850 dice que “el cementerio está al N en paraje que no ofende a la salud pública”. Otra noticia sobre el cementerio lo cita el cura Francisco Sanz de Frutos en el inventario de la iglesia de 1877: “en todos los entierros de adulto se usan las andas de la cofradía -se refiere a la Cofradía de las Ánimas- desde mayo de 1870, pues antes al pobre no cofrade lo llevaban en un tapial de carro… desde la casa a la ermita”.

Una vez que se bendice el cementerio pasa a ser Campo Santo y se dictan unas normas entre ellas que el día de Todos los Santos no se permitiría a partir de las cinco de la tarde, la entrada en el Cementerio, quedando prohibido también llevar “bota y merienda para hacer la visita a los difuntos” (El Adelantado de Segovia 30 de octubre de 1901). Y otra norma era que no se permitiría el enterramiento de personas no creyentes “de hoy en adelante servirá a los usos de la Religión: los pies profanos no la deben pisar más ni los cuerpos inmundos sepultarse en su seno; sino solamente los de los fieles que murieron en la comunión de la Iglesia”. Un ejemplo de su aplicación se produjo en el año de 1909 al fallecer el carpintero Ulpiano Ramos y prohibir el cura y el alcalde su enterramiento en el cementerio dada su condición de no creyente. A pesar de las protestas de algunos vecinos sobre esta prohibición se decidió enterrar el cuerpo fuera del cementerio y pegado a las paredes de la ermita y para quedar algo protegido de las alimañas la viuda hizo construir una caseta. El año de 1932 el cementerio se declaró municipal y con ello fueron exhumados los restos del carpintero e inhumados dentro del cementerio, en un acto popular de reconocimiento a su memoria, según cita en un documento José de Pablos, miembro de la sociedad obrera de oficios varios “El Porvenir”.

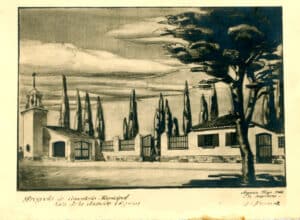

Ya a principio de los años 1940 el Ayuntamiento se plantea la necesidad de construir un cementerio nuevo dada la saturación que presentaba el viejo y porque ya se encuentra dentro de la población ante el crecimiento del pueblo. El diseño del cementerio es el que llega hasta nuestros días, en la Memoria Anual Reglamentaria del Ayuntamiento de 1945 se dice que cuenta con una forma rectangular de una superficie de 3.012 metros cuadrados, de 36 metros de fachada por 92,40 metros de fondo, cuyo cerramiento lo conforma una pared de 60 centímetros por 2,30 metros de altura.