La escalera más inquietante de Segovia no solo salva un desnivel entre la calle de los Gascos y la orilla de la Plaza de Artillería. Se trata de una metáfora, símbolo pétreo que posibilita la reflexión sobre cuestiones trascendentales, que abarcan desde la relación de ciertos vecinos con el centro urbano hasta la movilidad social descendente –de la cual se habla muy poco-.

Érase una vez un tiempo mítico, iniciado en el medievo, en el que no existía la Escalera, con mayúsculas, vejatoria, infame, que supone puerta de entrada al foso de la calle Gascos, equiparable al existente a la entrada del alcázar, merecedora de mención dentro del listado de iconos urbanísticos de la España fea. Escalera que potencia aislamiento y marginación. Siempre se habla de la belleza de la ciudad patrimonial; pero, también existe una Segovia fea.

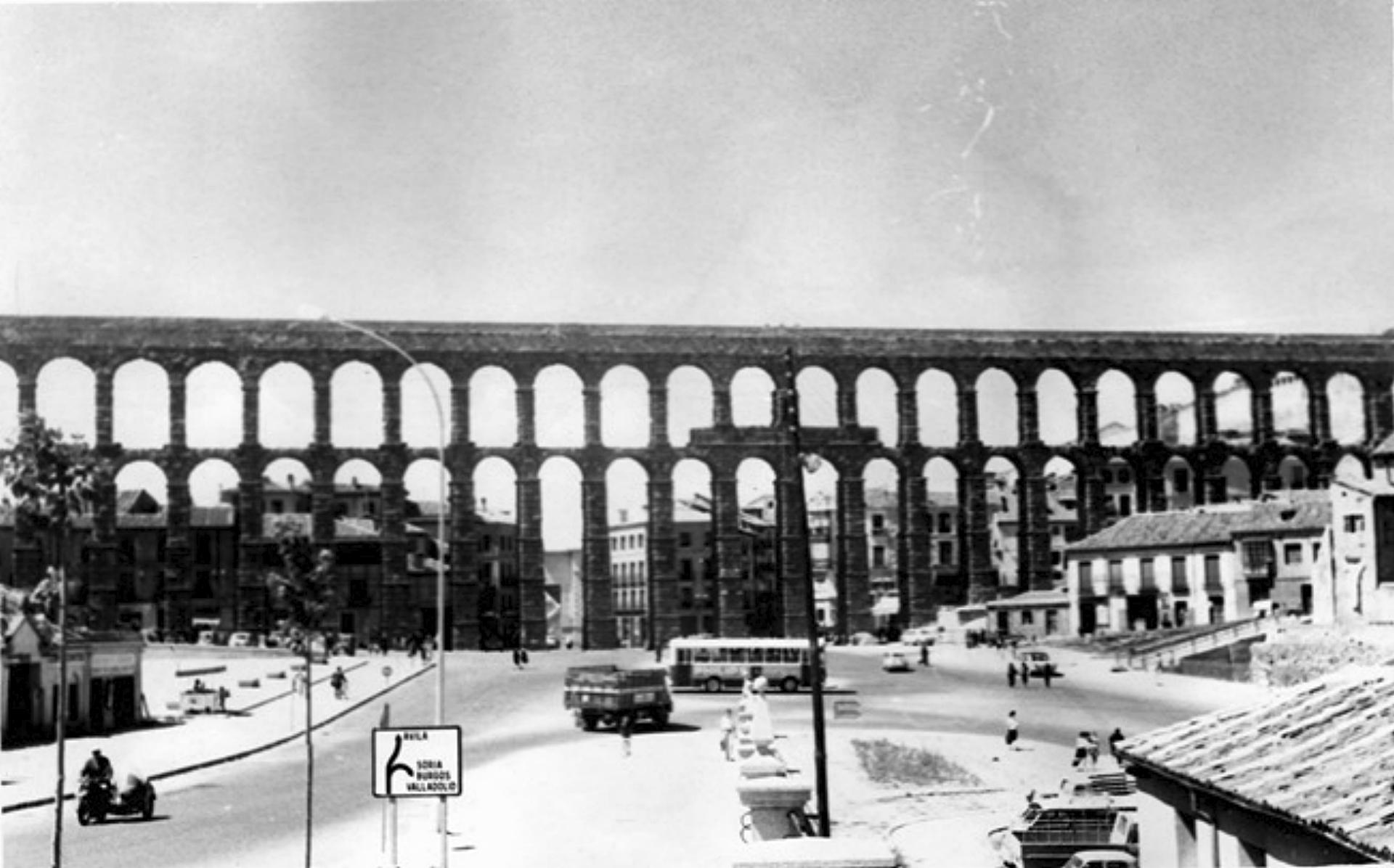

Desde la nostalgia, mi madre recuerda el edificio de seis viviendas y arquitectura tradicional, que aparece en postales antes de su rehabilitación. Estaba situado, más o menos, a la altura de la estatua de la loba capitalina. Dos pisos estaban alquilados a hermanas de mi abuela y sus familias respectivas. Algunas veces pienso en que mi abuelo, “hijo solo” como dijera su esposa, se casó con toda la familia de su cónyuge. La calle Gascos descendía con suavidad en dirección al barrio próximo de San Lorenzo. Su itinerario empezaba a escasos metros del mismísimo acueducto, justo donde permanece una tapa de alcantarilla. Ahora, el abismo separa Gascos y la antigua Plaza Oriental.

Según parece, Francisco Javier Sáenz de Oiza, conocido arquitecto navarro, fue el padre intelectual de la idea desarrollista para acometer escabechina urbanística. Todo al servicio de facilitar el tráfico viario entre ambos lados del acueducto. Su obra incluye el edificio-gueto de la M-30; y la colonia del Manzanares. En alguna entrevista, el hombre hizo “mea culpa” por no haber sabido aprovechar las posibilidades ofrecidas por la ribera del río madrileño, dejándola muy afeada en dicho tramo, conducente al Puente de los Franceses.

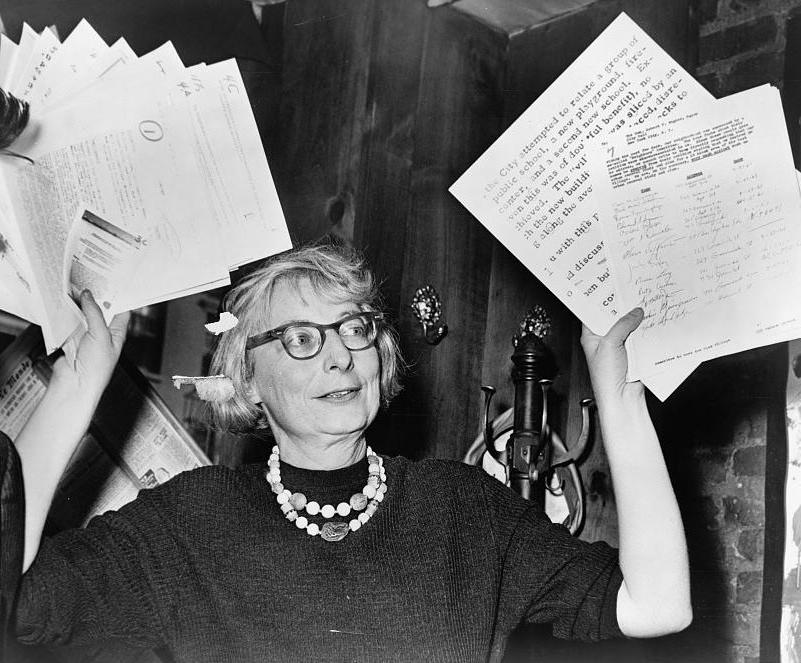

Así, desde los inicios de los años sesenta, una nueva divisoria del tipo arriba-abajo fue engendrada en Segovia, debido al precipicio emergente, artificial, fruto de políticas públicas perversas. Azoguejo y Plaza Oriental (arriba) versus Gascos (abajo). Aquellos que no estaban en el alto devinieron, obligados por las circunstancias, en esforzados de la ruta: el acceso a lo mejor de la ciudad se cobraba un duro peaje de 67 escalones, solo apto para sufridores, susceptibles de quedar infartados en el intento. ¿Qué es una ciudad sin un auténtico centro urbano? Apenas “una colección de intereses dispersos”, según argumentaba Jane Jacobs, mi urbanista favorita. Aquí cuesta sudor y lágrimas llegar al “downtown”, tan cercano, tan lejano.

Cierto individuo, integrante de la marginalidad urbana, segmento más visible en términos relativos a nivel de Segovia que en Madrid-aunque suene paradójico-, desde arriba me gritaba, al contemplar el abordaje titubeante de la escalera: “no puedes con la panza, artista”. Ayer mismo, por la noche, en los inicios de los festejos sanlorenzanos, volvía a ser víctima de humillación por gordofobia. La escalera y sus transeúntes más groseros ya están incorporados a mi vía crucis particular. En la calle Gascos, escucho muchas conversaciones soeces; y, mientras escribo este párrafo, serendipia, como si fuera puro directo radiofónico, transcribo el insulto recibido por algún pobre viandante, otra víctima de palabras hirientes, pronunciadas por algún tipo tóxico con quien podrías cruzarte: “estás más gordo que un ceporro; eres como una bota de vino, no adelgazas”. Echo de menos mis alturas de Madrid, donde solo llegaba el soniquete, distante, urbano, del tráfico viario.

Me encanta la ironía inigualable de los comentarios de Oscar Wilde, quien dejara escrito en “El retrato de Dorian Gray” lo siguiente: se acuestan pronto aquellos que tienen poco en lo que pensar; y madrugan los que tienen mucho por hacer. La literatura científica más reciente también ha encontrada que, si usted tiende a levantarse antes, aunque esté jubilado, pude deberse a un mayor peso de los genes heredados de nuestros antepasados neandertales.

Ahora hay un ascensor para salvar el desnivel desde Gascos; pero, a diario, deja de funcionar “de facto” en torno a las 22.52 horas, si bien el horario oficial de cierre para que Cenicienta retorne a casa remita a las 23 horas. Por su parte, el elevador no carga pasajeros hasta las siete horas de la mañana. Por mis obligaciones, me veo obligado a subir la escalerita dos veces por semana, a primera hora, durante unas quince semanas al año. Se trata de mis treinta jornadas más jodidas del calendario. Aunque tenga prisa y pueda hacer mucho frío, debo sentarme en el pretil de arriba, esclavo del reloj, para tomar un respiro. Y, por mis obligaciones, también, abordo a diario esta estación estelar del vía crucis a última hora.

Por la noche, mucha gente, desconocedora del horario restringido de la cabina ascendente con motor y sin alas, pulsa el botón. Un padre les dice a sus dos niños: “en el ascensor, ¿vale?”; pero, ay, penita pena, que el artefacto, vehículo carente de ruedas, no se mueve. Cuántos, una vez apercibidos de la renuencia del ascensor a ponerse en marcha, deciden, prudentes, descender por Vía Roma; y, esquivar las escaleras, pues siempre resulta más peligroso bajarlas que subirlas. Y, eso que no han cursado un máster en prevención de riesgos. En ocasión reciente, un hombre simpático me preguntó: ¿por qué se cierra al ascensor tan pronto?” Y, yo empecé a filosofar con la ayuda de Óscar Wilde, Karl Popper y compañía.

No creo que este ensayo sirva para cambiar el orden de cosas: cuán difícil puede llegar a resultar doblegar las ordenanzas, por absurdas que parezcan, en el país de Larra y su “vuelta usted mañana”. Cuánto se parecen algunas cosas de España a la antigua Unión Soviética.

En tarde de domingo, una anciana, sentada en un banco del Paseo de Recoletos en Madrid, nos contaba, hace años, cómo la primera vez que, siendo niña, llegó a Madrid desde su pueblo de Guadalajara, montó en un ascensor. Alguien le dijo cómo, dentro de dicho cubículo móvil, se plantaría, ni más ni menos, que en el cielo; y ella, asustada, se lo creyó. Debo confesar que pensé algo parecido cuando viajé por vez primera en el elevador que sube desde la embajada de Gascuña (botón 1) hasta casi la Plaza de Artillería (botón 2). ¿Dónde conducen los demás botones? Tercero, cuarto y, así, hasta el décimo. Tengan cuidado, no sea que acaben en la estratosfera como pretendía Tony Leblanc en “El astronauta” (1970). Algo más fácil sería desembarcar en Asia –o algo parecido-, pues montones de turistas chinos les esperarán, sentados con sus cámaras fotográficas, junto a la parada de la planta superior. El desnivel es tan grande que podrías sufrir soroche -mal de altura-. Ya puestos, el ayuntamiento debería contratar a un ascensorista. Vaya chollo: habría tortazos para conseguir esa plaza funcionarial.

Por favor, ¿alguien puede acabar con el dislate de un ascensor que abre tarde y cierra pronto? Aunque chiquita, se supone que estamos en una ciudad; y, estos entes urbanos, organismos con arterias llamadas calles, plazas, avenidas, funcionan las 24 horas del día. Así ocurre con las ambulancias. Ante cualquier temor que tenga el consistorio por ampliar este horario del dispositivo mecánico para subida y bajada, que pongan un sistema de video vigilancia. Los noctámbulos, quienes no quieren que sus pensamientos sean absorbidos por la almohada, tienen derecho al ascensor. Y lo mismo puede decirse de los madrugadores, máxime con tantos vecinos que, como diría un argentino, detentan condición de laburantes en Madrid.

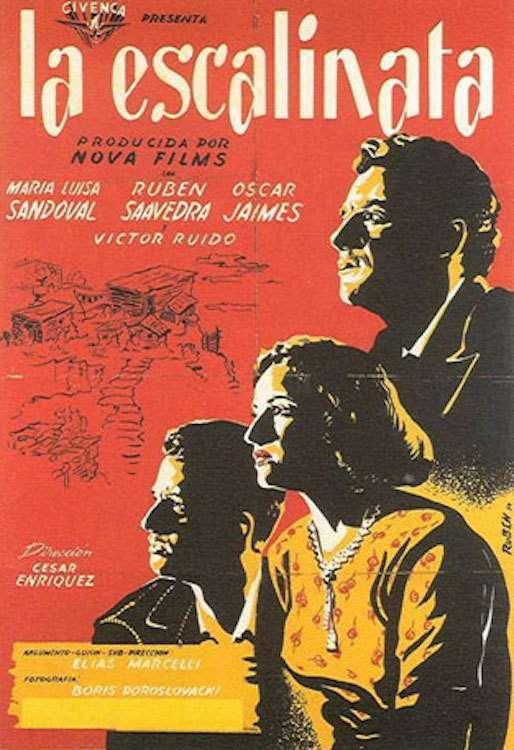

Los barrios más pobres de América Latina suelen alzarse en los cerros, donde estaban los terrenos más desvalorizados, en los que los emigrantes pobres procedentes del interior construían sus casitas. Sin embargo, esto no siempre es así. “La escalera” (1950), dirigida por César Enríquez, es una película de corte neorrealista, rodada en un “ranchito” de Caracas que, de forma atípica, se ubica en una hondonada. Una escalera muy larga aparece como vía única para salir de allí, camino de las zonas más nobles de la metrópoli. Este elemento del mobiliario urbano también representa una metáfora: subir la escalera viene a ser condición necesaria para lograr movilidad social ascendente. En la trama, un antiguo vecino estudia, logra un buen empleo y abandona aquel lugar mísero. Por contrario, uno de sus amiguitos de infancia se convierte en atracador; y continúa atrapado en el barrio de crianza que predisponía a ello.

En alguna medida, la escalera de Gascos también adquiere rango simbólico. El centro siempre representa la parte más importante de cualquier ciudad; y, en este caso, se encuentra en un alto. Hay que subir desde abajo, lo cual no solo representa esfuerzo físico. Se trata también de una cuestión de mentalidades. Muchos cascos históricos y centros urbanos tradicionales pierden capacidad de atracción ante sus vecinos; y Segovia no es excepción.

Mi hermano solo estaba interesado en calle Real, Plaza Mayor y avenida del Acueducto. Si en alguna medida Segovia le llamó la atención, se debe a la percepción de la primera arteria como sucursal de la Gran Vía de Madrid –o, por lo menos, lo quería pensar así-. Y me hacía la siguiente reflexión, en la que yo no había pensado: el abuelo siempre iba para arriba; por el contrario, nuestros primos se dirigían hacia abajo, apenas pisaban el espacio con más aura del municipio. No en vano, el padre de mi madre nació en Malconsejo, calle dentro del cogollito del casco histórico, donde se encontraba la casa de sus abuelos paternos, que también lo fueron de la compositora María de Pablos Cerezo.

Si mi bisabuelo Fernando Cerezo había sido cliente del café La Suiza en la Plaza Mayor, donde llamó la atención del entonces jovencísimo camarero Cándido López, su hijo único disfrutó de tertulias –taurinas y de otro tipo- en dos cafés clásicos, muy prestigiosos, de la época: Columba y Venecia, ubicados en el Azoguejo (el primero) e inmediaciones (el segundo). Santos Cerezo también frecuentaba con su mujer e hija el Peñalara (calle Real). En la Tropical, alguna que otra vez, caía, incluso, una ración de angulas, manjar ahora desaparecido de facto. Hace días, el sobrino de otro lechero –Feliciano-, titulares de oficio garante de acceso a una auténtica clase media, me decía: “eran unos señoritos; iban al Columba, Venecia, la Tropical”. Todos ellos establecimientos del puro centro. Lo que más le gustaba a mi padre, cuando veníamos a Segovia desde Madrid, era el disfrute como cliente del Café Castilla, donde siempre llegaba pertrechado con su periódico, junto a un buen libro, pue era lector voraz.

Por el contrario, mis primos, quienes no se dejan ver por calle Real y Plaza Mayor, se decantan por bares barriales, secundarios, prescindibles. El centro urbano está ausente de su imaginario. Por cierto, qué buena serie televisiva “Arriba y abajo”, cuyos episodios reflejaban las vidas paralelas de señores y criados en una mansión de la Inglaterra victoriana. Tantas cuestiones nos remiten a esta metáfora, alusiva a las emociones, fundamento del populismo latinoamericano importado a España vía Podemos.

Aunque mucho menos que en Madrid, las diferencias sociales también quedaban muy señaladas a los pies del acueducto. Respeto extremo respecto hacia aquellos con posición social más alta; y marcaje de distancias frente a los de abajo. Era una cuestión no tanto de ingresos como de estatus. Estos códigos también adquirían concreción sobre la interpretación subjetiva del plano urbano. Así, siendo muy niño, mi abuelo me instruyó sobre las fronteras internas, invisibles, de su ciudad natal: la calle Gascos pertenecía a la parroquia de El Salvador; y era independiente de San Lorenzo, aunque fuera puerta de entrada a dicho barrio, donde debía acudir a votar cuando llegó la democracia. Gascos se antojaba una especie de Condado de Treviño, isla separada del espacio aledaño. Por ese tiempo, mi abuelo compraba el pan en San Lorenzo todos los días. En un establecimiento que cerró, una mujer muy simpática atendía; y las rosquillas de anís estaban exquisitas.

En la actualidad, la mitad de la calle Gascos ha quedado anexada al distrito en cuestión. Ya quedan muy lejanos los años en que mi madre debía evitar aquel barrio, más allá de los desplazamientos permitidos a la finca familiar de El Paraíso, situada en dicho emplazamiento.

En cualquier caso, cuando me enviaban a Segovia durante los veranos de infancia, la calle era unidad de medida para agrupamiento de la chiquillería. Si el tío Luis, hermano de mi padre, me hablaba de las pedreas en el Madrid de la segunda mitad de los años cuarenta, yo también tuve mi herida de guerra. En cierta ocasión, cuando bajaba por Antonio Coronel (AC) en mi flamante bicicleta BH, un niño de San Lorenzo, cruel, me clavó una chincheta en la espalda. En ese tiempo, las cosas habían cambiado; y el cruce de la frontera no me estaba vetado.

Desde hace siglos, el antiguo barrio periférico –ya no lo es- ha sido morada de “los otros”: albañiles mudéjares, primero; hortelanos moriscos, después; gitanos; y, en los últimos veinte años, inmigrantes procedentes de Marruecos, Bulgaria o Latinoamérica. La escalera era paso en el tránsito desde San Lorenzo hacia la Plaza Oriental; pero, dicho barrio, tan parecido a un pueblo, con su placita e iglesia románica, estaba separado de Gascos por la calle de AC, que, flanqueada por sendas huertas de gran tamaño, devenía en tierra de nadie. Ello promovía la independencia del distrito periurbano, bautizado con nombre de patrón celebrado en agosto con jolgorio extremo. Hace un par de días, escuchaba a un vecino que descendía por Gascos: “debo ir a la farmacia para comprarme unos chismes contra el ruido”; “se llaman tapones”, contestaba su interlocutor.

En sus últimos años, mi abuela materna padeció una leve demencia senil, causante de desinhibición. Un compañero de estudios en la universidad solía venir a casa en Madrid para estudiar con mi hermano, durante el periodo de exámenes. En una ocasión, la anciana le dijo al muchacho, guasón y liante, que nunca podría casarse con su nieta más pequeña porque era hijo de un obrero. Así era, pues el progenitor trabajaba como operario en una fábrica de automóviles. Mi hermano, quien nunca había dado explicaciones a Aurea sobre el perfil familiar de su amigo, quedó avergonzado en extremo. Por cierto, tras nuestra desgracia, he recibido más apoyo de este buen hombre que de todos los parientes juntos.

Cuando se enfadaba, mi abuela materna refería un refrán: “arrieritos somos; y en el camino nos encontraremos”. Cual bumerán, con el paso de los años, esta expresión popular se volvió contra ella y sus códigos sociales de antaño. Ya habría querido su nieta el sueldo del hijo del obrero, vinculado a plaza ganada por oposición. “Cuando yunque, yunque”, como titulara Augusto Assía su gran libro, que mi padre puso en mis manos por el tiempo en que tanto hablamos de la Guerra de Malvinas en nuestra mesa del café Castilla. Nunca dudamos de que Gran Bretaña enviaría sus barcos al confín del planeta, como así fue.

Postdata: la nieta menor de mi abuela reside en San Lorenzo, el “barrio prohibido”, casada con mozo del lugar, quien, antaño, debió, incluso, formar parte de alguna peña. A pesar de haber completado dos licenciaturas, la chica acabaría por desempeñar un trabajo manual, integrante de un ramo copado por mano de obra inmigrante con procedencia muy humilde. Por supuesto, esto es muy respetable; pero, cierta moraleja subyace: no seas altivo, pues el destino podría vengarse; y atentar contra la equidad intergeneracional.

Mi abuelo paseaba por la calle Real; y admiraba a los que atesoraban conocimientos, como cuando me contaba en mi niñez cuáles eran los políticos favoritos del Marqués de Lozoya: el canciller Konrad Adenauer, fundador de la exitosa República Federal Alemana, entre ellos. No es el caso de mis primos. Mi hermano decía que, en estas Castillas, para algunos, solo vale el trabajo sudado; y, así piensan los nietos de Santos por línea de varón, es decir, los otros.

¿En qué medida la movilidad social descendente se correlaciona con la pérdida del hábito consistente en disfrute y vivencia del centro de Segovia? ¿Hipótesis susceptible de contrastación? Pienso que hemos aportado algunas pruebas en este estudio de caso, abordado desde la historia de familias, enfoque muy cultivado por los académicos franceses.

En agosto, por unos días, las tornas cambian, como ocurre en Río de Janeiro con los carnavales. La centralidad se invierte durante las fiestas barriales; y, los jóvenes convierten a San Lorenzo en su meca particular, cuales peregrinos de la juerga. Hordas de chicos y chicas descienden por la escalera, siempre la escalera, herencia maldita, una y otra vez, año tras año, cargados con bolsas para la consumación de ritual iniciático –al menos para algunos-: el botellón “made in Spain”. Llegan pertrechados con vasos que adquieren en Burbuja, la tienda de conveniencia tan bien surtida. Qué juego le habría dado a Ernest Hemingway, si dicha institución para la socialización alcohólica y tribal -Don Botellón- hubiera existido en su época.

Mi madre y yo nos disponemos a subir por la escalera durante una de esas noches. A pesar de cruzarse con una señora mayor, una muchacha, con tono vulgar, no tiene reparo en pronunciar “voy a mear”. En un rato, nos toca bajar; y escuchamos a un tipo que asusta: “cuando salga, le clavo un puñal”. Vaya plan.

En ambiente festivo, la ciudad conservadora se vuelve más liberal. Y, una escena, antes no presenciada en Segovia, me llama la atención: varios varones jóvenes, locales, emparejados, bajan agarrados de la mano, jornada tras jornada, por la calle Gascos, cual Chueca segoviana.

Una vez en casa, hastiado de la contaminación acústica, por lo menos suena La “Bella Ciao”, ciao, ciao, ciao. Canción italiana, preciosa, antigua, resucitada; sus ecos vuelan desde la plaza de estilo mudéjar, cuyas cigüeñas, prudentes, ya tomaron las de Villadiego, camino de África, antes de los festejos. Por mi parte, reviso las posibles erratas de este ensayo. Cuando lo lean, la escalera habrá vuelto a la normalidad, tras finalizar las fiestas de San Lorenzo.

No obstante, todavía queda tralla, pues la verbena continúa. En la madrugada del sábado al domingo 11 de agosto, subimos la escalera; y nos cruzamos con gente y más gente, people and more people. “Todo el mundo está en San Lorenzo”, prorrumpe una mujer en la Plaza de Artillería, Sí; es cierto, hay desde segovianos nacidos en el Hospital General hasta latinos criados en los cerros de las metrópolis sudamericanas. No están los que tienen prohibida la priva. Volvemos a bajar; y, el flujo, descendente, incesante, denso, continúa.

Las horas pasan; la música deja de sonar; la fiesta terminó; mozos y mozas inician el camino de vuelta; y, bajo mi condición de nocherniego de interiores, puertas adentro, todavía no me he acostado. “Ya no estamos en San Lorenzo”, escucho que le dice un muchacho a su compadre de ascensión a las 5.31 horas del día domingo. Entonces, pienso que, tal vez, las fronteras señaladas por mi abuelo no sean tan invisibles como pensaba. Quién sabe: Gascos podría ser otro Checkpoint Charlie, como aquel que trazara divisoria en Berlín durante la Guerra Fría.