Sólo puedo escribir sobre el Stanley Kubrick que conozco, el de recortes de mi memoria, guardada en libros y películas. Todo ello forma un libro pequeñito repartido en mis bibliotecas. He pensado como titular este artículo y me salió, en principio, “Trabajador del cine y la fotografía”. Ese es para mí Kubrick. Sobre todo es un gran trabajador. “Atraco perfecto”, “Espartaco”, “2001”, “Barry Lyndon” o “Eyes wide shut”. ¡Qué películas!

Mis bibliotecas quiero que tengan muchos libros, muchas lecturas, pero lo cierto es que luego me detengo en solamente unas pocas. Son obsesiones o manías, como el “Kubrick” de Michael Herr, “Aquí Kubrick” (“Eyes wide open”) de Frederic Raphael o “Yo soy Espartaco” de Kirk Douglas.

Michael Herr, que trabajó con Kubrick en “La chaqueta metálica”: “Desde el día en que entró en la escuela primaria, en 1934, su ficha de asistencia fue un reguero de faltas, una disciplina inexistente, o que al menos parecía no existir, y sus notas un desastre. Recibió un suspenso en “Trabaja y juega bien con los demás”, en “Respeto a los derechos de los demás”, e, inevitablemente, en “Personalidad”. Le fue bien la física, pero se graduó en secundaria con un seis de media, y la universidad fue algo que ya ni se planteó. A los diecisiete años ya trabajaba de fotógrafo independiente para la revista “Look”, y luego entró en plantilla, y jugaba mucho al ajedrez, y leía muchos libros y él mismo se procuró su propia educación superior, como otras muchas personas inteligentes”.

La propia educación superior. Es algo que todos debemos un poco hacer. Es el retrato del joven cinéfilo Stanley según Michael Herr: “Existían las malas películas, pero no había ninguna que no mereciera la pena verse. (…) Comenzó a infiltrarse en todas las instalaciones cinematográficas, que por entonces había en la ciudad, dejándose caer por las salas de montaje, laboratorios, salas de material, preguntándose sin parar: ¿Cómo haces esto? ¿Qué sucedería si hicieras esto otro? Y ¿cuánto crees que costaría que…?”.

Curiosidad y para mí, sacudida. Yo tenía catorce o quince años cuando ví “La chaqueta metálica”. Yo no sabía lo que era arte, pero aquello lo parecía. Era una pintura, una fotografía. Me llamó la atención el extraño apellido de aquel cineasta: “Kubrick”.

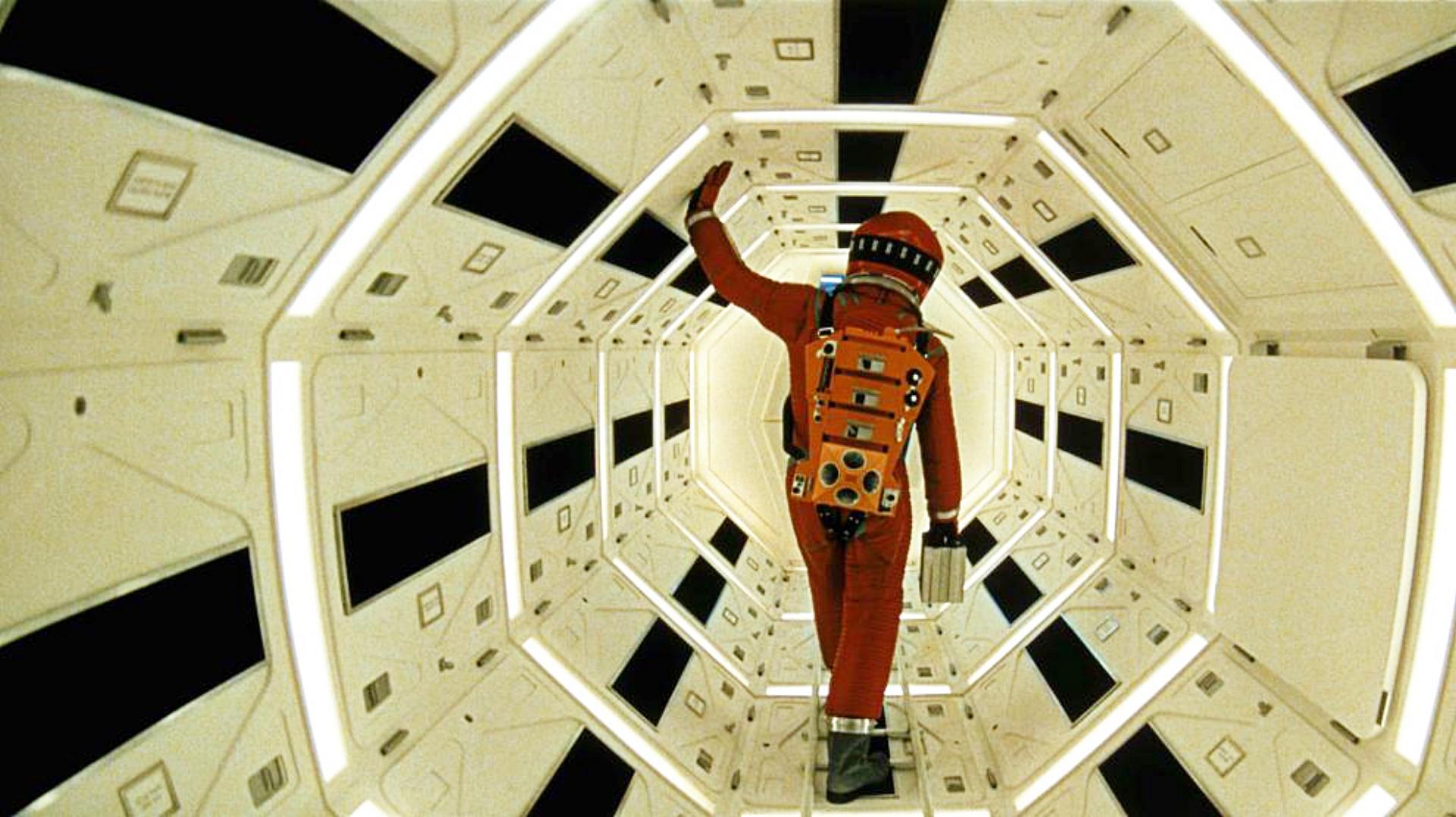

Ahora pienso que el cine de Kubrick es venganza contra el sinsentido, es un respuesta a lo inhóspito. El cineasta ajedrecista reflexiona cada jugada. Busca un asunto existencial. Es un hombre lúcido que dedica toda su vida al cine. Busca respuestas para sí mismo y también para los espectadores, ofreciéndonos su trabajo. Como en ese tesoro del cine que es “2001”, un filme casi mudo: “Traté de crear una experiencia visual que trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara directamente en el subconsciente con su carga emotiva y filosófica”:

Pero estaba con “La chaqueta metálica”; yo había visto poco cine, pero ese poco cine nada tenía que ver con aquella película. Salí del cine pensativo. No sabía si la película me había gustado o no. Curiosamente no he vuelto a verla, muchos años después. No sé que pensaría de ella.

No creas, lector, que soy un apasionado de la obra de Stanley Kubrick. Hay películas que me entusiasman, las que me dejan frío y las que no he visto. Me sucede como con otros cineastas. ¡Pero Kubrick! ¡Algo pasa con él! Busca su propio territorio ansiosamente. Busca su libertad. Busca aprender. Y siempre, en su cine, siento una poderosa sensación de sueño. Aunque las historias sean realistas, sus películas parecen sueños.

El cineasta ajedrecista según Michel Ciment: “Entre las muchas cosas que el ajedrez enseña está el hecho de controlar aquella emoción inicial que experimentas cuando te das cuenta de que una jugada parece buena. Te ejercitan a reflexionar antes de ejecutarla y a pensar con la misma objetividad cuando tienes problemas.”.

Frederic Raphael cuenta su experiencia de trabajo con Kubrick, extenuante, para “Eyes wide shut” en su formidable libro “Aquí Kubrick”. Es el retrato de un cineasta veterano. También curiosea y pregunta a Kubrick por su afición por el ajedrez. Kubrick no le cuenta gran cosa, pero Raphael se detiene en esta cuestión: “(…) Stanley parecía reacio a fijar cualquier frase del guión que pudiera coartar la invención. En cuanto yo le hacía un comentario, se echaba para atrás, como si retirara la mano de la pieza que estaba a punto de mover. El jugador de ajedrez estudia partidas anteriores, pero no puede apoyarse sólo en eso para conseguir movimientos ganadores, excepto ante contrincantes inferiores. Piensa, y vuelve a pensar. (…)”.

El cineasta coloca sus alfiles. Kubrick: “Empiezo por intentar que ocurra algo, ante mis ojos, que merezca ser filmado. Esta es la parte más difícil: la primera vez que ensayas la escena en el lugar del rodaje. Una vez estás seguro de que el objetivo de la escena ha sido adecuadamente alcanzado, que todas las ideas han sido exploradas, que hay algo que va a suceder desde un punto de vista emocional, entonces el modo de filmar ya no plantea problemas, desde el momento en que yo tengo un pasado como cameraman. Cómo filmar, es sencillo. Qué filmar, eso es más complicado”.

Las pesadillas. Las películas sueño eran pesadillas que a todos nos atormentan de un modo u otro. Kubrick nos pone ante ellas. Invita al pensamiento. Nos desconcierta.

De nuevo Herr: “No quiero dar la impresión de que nunca me sacó de quicio, de que nunca pensé que era un capullo ni de que su falta de confianza no era a veces un obstáculo y algo poco saludable, ni de que sus demandas y exigencias no fueran excesivas. Nada se interponía entre el perro y su chuleta, era como un instinto muy básico, yo diría que casi primitivo (…) Era difícil distinguir si era una persona de una extraordinaria concentración o un simple esclavo de sus fijaciones”.

Tres palabras, resumo: Trabajo, dedicación, concentración.

Y pregunto a amigos cinéfilos. Jorge Andrés se fija en la música, en el contacto con Kubrick a través de sus bandas sonoras: “Tal vez por eso veo siempre el cine de Kubrick como una danza. Yo creo que cuando preparaba los guiones tenía en mente movimiento de actores en la pista de baile”.

Posiblemente danza y ajedrez tienen puntos en común.

Vivas Plá: “Todas sus películas tienen algo reseñable, su intención de trascender se nota. Precisamente eso es lo que me resulta fastidioso, que cada película tuviera que ser un acontecimiento”.

Rubén Sánchez me habla de su experiencia al ver “La naranja mecánica”: “¿Pero esto se puede hacer en el cine?” El mismo año, el adolescente Rubén ve “El resplandor”. Surge la misma pregunta: “¿Pero esto se puede hacer en el cine?”

Kubrick reflexiona sobre el uso de Beethoven, Mozart o Brahms: “Cuando se hace el montaje de un film, es una gran ayuda poder experimentar con diversos fragmentos musicales para ver como funciona una cierta escena. De hecho, esta no es una práctica poco común. Pero con un un poco más de atención y de reflexión estas bandas sonoras “provisionales” pueden convertirse en la música definitiva”.

Vamos, que a Kubrick le daba igual cualquier servidumbre o cliché musical. Pronto fue dándose cuenta de que quería hacer lo que le diera la gana, su visión, su cine. Sin injerencias. Pudo permitírselo. Fue un especimen raro.

La virguería de “Atraco perfecto” tiene una trama convencional. Pero el final… ¡Ese final! Es algo memorable, algo que el cine puede conseguir. ¡Pero esto se puede hacer en el cine! Gracias, Rubén.

Un espectador, el actor Kirk Douglas. También es productor. Quiere al tal Kubrick para su película “Senderos de gloria”, la del verso de Thomas Gray: “Los senderos de gloria no conducen más que a la tumba”. Dax (Kirk Douglas) frente al absurdo intolerable.

Estamos ante algo más que una promesa. En 1957 Kubrick tiene veintinueve años y acaba de filmar un clásico del cine, sencillo, humilde, en blanco y negro. Douglas está excepcional y en la cumbre de su carrera. Stanley aprende, aprende. Absorbe a Kirk. Es una esponja cinematográfica y se lo come, glotón.

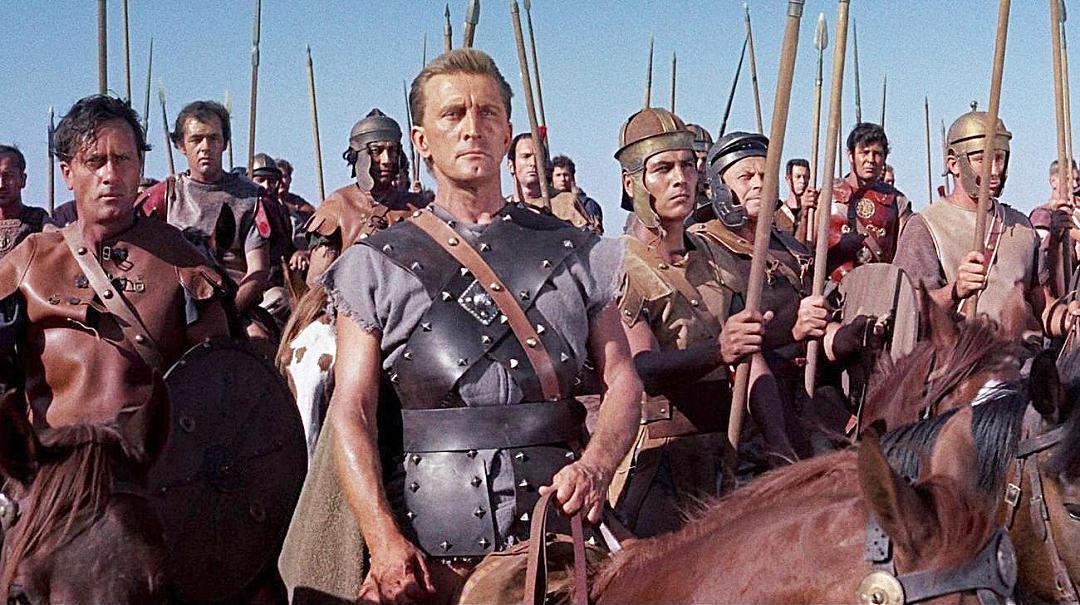

Cuando Kubrick es elegido para sustituir a Anthony Mann en “Espartaco”, Kirk Douglas ya le conoce, confía en el joven cineasta para llevar a buen término una gran superproducción. Quién se lo iba a decir al ajedrecista.

En “Yo soy Espartaco”, un libro estupendo de Kirk Douglas, aparece, como no, el fantasma de Kubrick: “Lo que más recuerdo de Kubrick eran sus ojos. Parecían los de un basset, con esas bolsas grandes y tristes. Lo que no comprendí en esa primera reunión fue que su aspecto somnoliento albergaba a un hombre que siempre estaba muy despierto, siempre pensando”. Kubrick, Douglas, y el escondido Dalton Trumbo: “No creo en las coincidencias. Lo he dicho en muchas ocasiones. A veces el universo te muestra que te encuentras exactamente en el lugar al que perteneces, a menudo situándote justamente con la persona adecuada”.

“Senderos de gloria” y “Espartaco”. No sé cual es mejor. Las dos tienen alma y corazón. Y sobre todo, humanidad. Espartaco: “Yo no sé nada, nada, (…) Quiero saber (…) Todo. Por qué una estrella cae y un pájaro no. Dónde está el sol por la noche. Por qué la luna cambia de forma. Quiero saber dónde nace el viento…”.

Kubrick. La flecha directa al blanco. Lo demás no importa.

Ya sólo interesa el cine actual. O quizá siempre fue así. ¿A alguien le interesa hoy “Barry Lyndon”? Descartando su adaptación de “Napoleón”, para la que se había documentado extensamente, en “Barry Lyndon” se acentúa esa cualidad que yo le he otorgado. Es el “cine sueño”. ¡Existe! De nuevo se trata de pensar, de plasmar, de narrar el absurdo de la vida, de darle una respuesta.

Alberto Moravia: “Kubrick podía elegir entre dos caminos: el realista basado en los ambientes tal y como eran realmente; o bien el de los ambientes tal como el siglo XVIII, a través de su arte, que nos hace comprender que habría querido que fuesen. Ha elegido esta última opción y de ella ha surgido una galería de pinturas de autores ingleses de la época… es decir, de pintores que han expresado el sueño de la racionalidad, de orden , de gracia, de limpieza, de sensibilidad y de compostura de un siglo demoníaco, sucio, cínico, impío, insensible y turbulento”.

“El resplandor” es tan, tan cerebral, que repele. Esa necesidad de trascender que resulta fastidiosa, como dice Vivas Plá. Y eso me aleja como espectador, además del trabajo enfático de Nicholson. Pero como mirada es terrible y fascinante al mismo tiempo, la mirada de un monumental pesimismo.

Escribo pensando sólo en cada sílaba. Palabras y párrafos pensando armar algo. Intento no pasarme de ritmo, leer poesía si me detengo. Me invade la pesadumbre de la certeza de agotar mi relato.

Pero antes el estupendo escrito de Arthur Schnitzler, “Relato soñado”, que Kubrick llevó al cine con la ayuda de Frederic Raphael, autor de “Dos en la carretera”, aquella magnífica película sobre el mundo de la pareja. Quizá por eso Kubrick se fijó en él para la adaptación de la aventura de otra pareja, la de Tom Cruise y Nicole Kidman en “Eyes wide shut”.

Y llega aquí la película definitiva de Kubrick sobre realidad y sueño. Estamos durante toda la película en el umbral de esos dos territorios. Y el pesimismo, como siempre, la pesadilla, incluso durante la Navidad.

Cuando vi “Eyes wide shut” en su estreno quedé de nuevo fascinado, pero sin saber si me había gustado. Ahora es una de mis películas favoritas, tan inquietante y misteriosa. Cruise por fin encontró el papel de su vida, ahí deambulando para la eternidad por esa Nueva York de la imaginación.

No me canso de verla. Capas y capas de sugerencia. Kubrick, el ajedrecista, toda la vida preparándola, ya desde “Espartaco”.

Y me despido con José Emilio Pacheco, su poema “Tacumbaya, 1949”: “Nada quedó/ También en la memoria/ las ruinas dejan sitio a nuevas ruinas”.