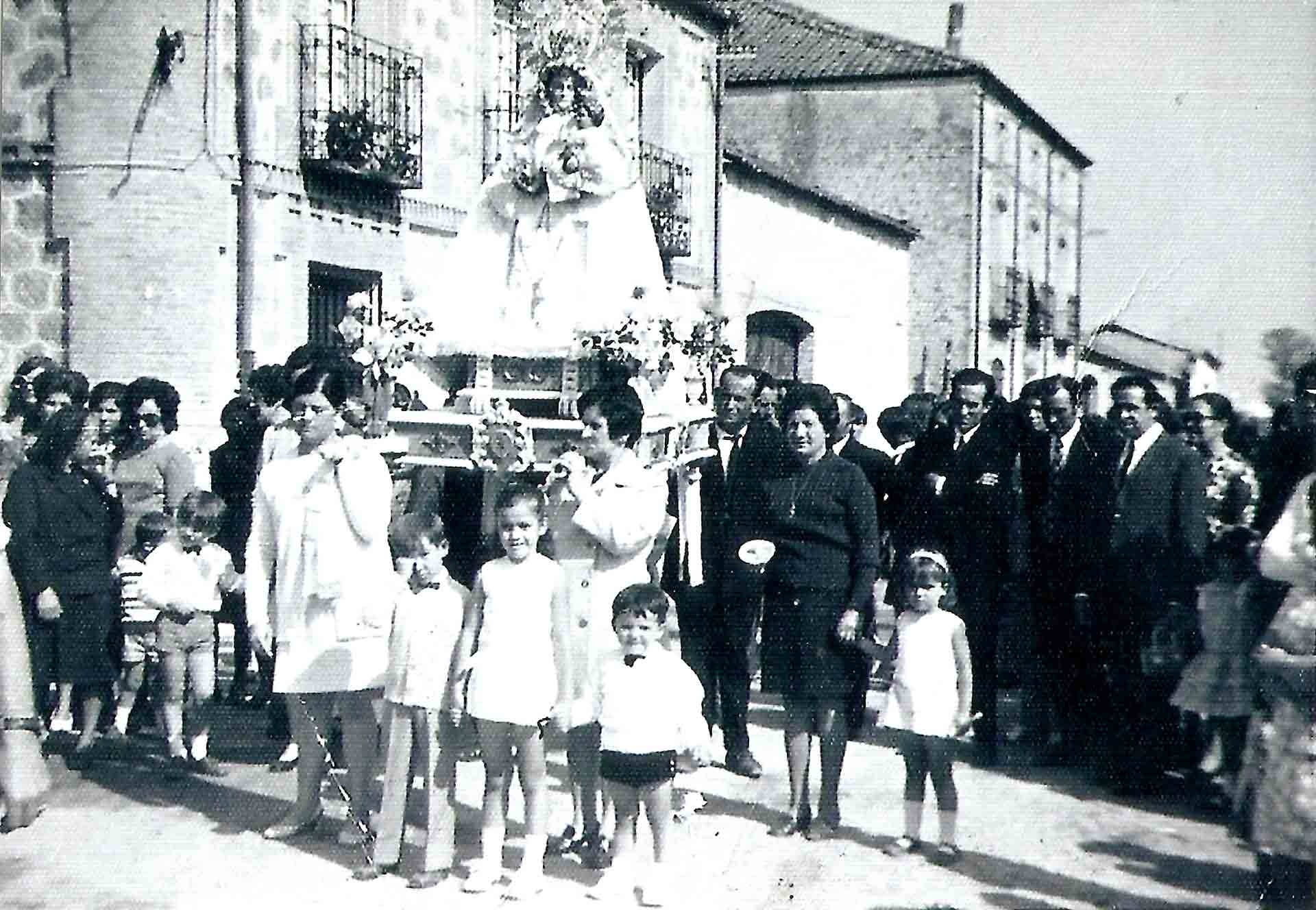

La Virgen del Rosario es la patrona del pueblo y la función grande y de mayor devoción. A pesar de que el titular de la parroquia es San Nicolás de Bari, la Imagen de Nuestra Señora siempre ha sido la más venerada; así, por ejemplo, en la obra de teatro, cuando se menciona la construcción de la iglesia, se dice que es en honor a su patrona, la Virgen del Rosario.

A la Imagen también se le han atribuido algunos milagros; recuerdo los exvotos de cera que colgaban en su retablo por alguna gracia concedida. Aún hasta nuestros días es de reconocimiento popular el hecho de que siempre que sale la Imagen en procesión aparece el sol. Como curiosidad citaré un escrito de un sacerdote, Celedonio Frutos, que en la función celebrada el 22 de noviembre de 1846, con motivo del estreno de un vestido y manto nuevo de la Virgen.

El párroco quiso trasladar la función al día 8 de diciembre, por estar el tiempo de lluvias, pero el pueblo no era partidario de cambiar la fecha; y así lo describe:

“Sólo podía inferirse algo con decir que para desahogar su devoción y la alegría que no cabía en sus pechos, tuve que acceder a que fuera la Virgen Santísima por mitad de las tierras, dando vuelta a todo el lugar. Todos gritaban ¡Milagro! Porque estando el tiempo metido en lluvias, motivo por el que traté de trasladar dicha función al día de la Purísima Concepción, por ser misterio de la Señora y parecerme más a propósito en vista del mal tiempo, esperando que tal vez se aclarara, no obstante, como ya estaba anunciada para el día 22, fue tal la conmoción, que tuve que aquietarle, diciéndoles que sería la función el dicho día 22, estuviese el tiempo de cualquier modo. En efecto, apenas comenzaron las campanas a anunciar la víspera, se despejó la atmósfera visiblemente y quedó una noche de mayo, que fuera por el numeroso concurso o por la bonanza del tiempo, cuando salíamos del Rosario, letanía cantada, salve y muchas coplas que cantaron los devotos y devotas a N. Sª, sudábamos. Hubo enseguida hoguera, fuegos artificiales, tiros, infinidad de cohetes, en que todo el pueblo manifestaba el más satisfactorio regocijo.

(…) Era el ver danzar a todos, delante de la engalanada Imagen de la Madre Amable, Madre de Misericordia. Las mujeres solas fueron, sin duda por temor reverencial de mi presencia, las que se contuvieron y guardaron la forma de procesión, derramando lágrimas de contento y viendo a la inmensa multitud de danzantes echar un arroyo por cada poro, del calor que hacía y codicia que se daban a bailar y festejar a la Madre de Dios, nuestra Abogada”.

La devoción a esta Imagen queda palpable en las ofrendas recibidas de los hijos del pueblo que emigraron; así, en los inventarios parroquiales aparece, por ejemplo: un vestido encarnado de seda fue regalado por Lucio Herranz, residente en Madrid, en 1871; una corona y sobre corona de metal blanco que regaló en 1883 Laureano Torrego, residente en Madrid; un cuadro que representa a la Virgen del Rosario, hecho de conchas y piñas, regalo de Nicasio Matesanz, residente en Porriño (Pontevedra); una guirnalda de flores para la sobre corona, regalo de María Rosario Castellanos, residente en Madrid; una carroza que regaló Marcelino Herranz Tejedor el 1 de octubre de 1919 y que desgraciadamente sólo se utilizó una vez debido a que la Imagen no iba sujeta y al mal estado de las calles, lo que provocó la caída de la Imagen, que se recompuso con ataduras hasta su primera restauración, en los años 90.

Cofradía del Rosario

Se instituyó la cofradía del Rosario en 1589 por fray Pedro de Villegas, fraile de Santa María la Real de Nieva. En esta primera época había dos diputados (posteriormente se llamaron alcaldes) y dos mayordomos y se nombra al párroco como abad. Se toma como referente y patrona a la Virgen del Rosario; en principio la fiesta principal era el 15 de agosto, en esta fecha se daban las cuentas de la cofradía y se nombraban nuevos cargos. La cofradía en origen estaba formada por varones, casados o viudos y estaba destinada a velar moribundos y enterrar y rezar por el alma de los hermanos difuntos.

Como curiosidades destacaré que hacia el 1600 pagaban de entrada tres reales cada matrimonio y dos una sola persona. En la fiesta de San Nicolás se daba refresco y se repartía tocino, queso, castañas y vino. En esas fechas, entre los gastos de caridad, comida y vino hay que destacar el pago de cinco reales al tamboritero. En 1620 se denominó cofradía del Rosario y San Nicolás, y se establecieron penas por faltar a vísperas y oficios, así como que debían pagar seis reales por la cera que salía en entierros de hijos y mujeres. La cofradía la formaban sólo los hombres y contaba con tierras de cereal, viñas y ganado lanar, que eran arrendadas. Los ingresos se obtenían de estas rentas, cuotas de los cofrades, igualas, rodeos, penas y limosnas; los gastos eran de los refrescos, colaciones y rodeos.

En 1698 se sacó la Imagen de Ntr.ª Sra. en novena y valió 32 fanegas de trigo y ocho celemines. En ese mismo año se hizo el altar de la Virgen y costó 660 reales, el año siguiente se doró la Imagen y las andas en 535 reales. En 1709 se doró el retablo en 652 reales.

En 1726 se confirmó de nuevo la cofradía y de dictaron nuevas normas, dando más potestad al abad, que tenía autoridad para nombrad diputados, admitir cofrades, bendecir rosarios, hábitos, etc. La fiesta principal, que se celebraba el 2 de julio, se trasladó al primer domingo de octubre, aunque la festividad más solemne seguía siendo el 15 de agosto.

Era obligación de los cofrades asistir a las vísperas de la Natividad, del 2 de julio, de Nuestra Señora del Rosario y de San Nicolás, los días de dichas festividades y los inmediatos a Jueves Santo, el día del Señor y los entierros. Se debía decir una misa por cada hermano que falleciese y se pagaban 2 reales para cera. En 1730 se impuso la obligación de asistir a las letanías (rogativas). En 1734 se habla por primera vez de la ofrenda de rosquillas. En 1754 se compraron las varas para los comisarios (diputados) y se nombraron llevadores de la Virgen. En 1760 se compró un vestido a la Imagen y un pendón de lana gorgona. En 1766 hubo una gran mortandad y se admitieron hermanos solteros, sin pagar nada. Hacía 1830 se queja el párroco del desorden y falta de formalidad en las cuentas. En 1843 se acuerdan nuevas disposiciones: pagar 8 reales; dos para cera, dos para gastos de cabildo y cuatro para misas.

En 1879 este mismo párroco D. Pedro del Río disuelve esta cofradía. Las razones, y cito textualmente, eran las siguientes: “Leyendo la historia de la Cofradía del Rosario se notará ha estado siempre desarreglada y mal cumplidos sus estatutos. En los últimos años han subido de grado los abusos, debidos a el carácter de independencia e insubordinación de los Cofrades, que, en honor a la verdad, nunca han sido ni dóciles ni obedientes a las constituciones, sino en cuanto les acomodaba. Según los cánones, todas las Cofradías dependen del párroco, que es el superior de ellas en la tesorería. Pues bien, en los funerales de Pio IX tuve que amenazarles con que anularía la Cofradía para conseguir sacasen la cera a la misa y oficio, fundados en que ellos pagan la cera y el que la quiera que la pague (…)Por término medio el gasto de cada hermano se calcula en doce reales y el pago en ocho: se aplica pues de limosna cuatro reales a cada hermano. Las limosnas, según los estatutos de la Cofradía se deben invertir en misas a voluntad del Párroco y mayordomo, y los hermanos, sean diputados o jueces, nada deben intervenir. Esto es lo dispuesto, lo lógico, pues no ha sido así. Los fondos se han invertido en colaciones de pan vino y queso; todo se ha hecho menos poner coto a las demasías y emplearlo con fines piadosos. Jamás he logrado cobrar el sermón el día del Rosario y los desechos de oficios, vísperas, procesiones los han pagado, pero causándome tales desazones por demora y palabras ofensivas, que me felicito no tener que verme obligado a cobrar ni tener tales actos. (…) Se gastaban, por ejemplo, treinta y seis libras de cera, importantes trescientos sesenta reales: al verificar el pago, se entregaban v. gr. Doce libras de cera desperdicio o sea ochenta y cuatro reales y en metálico doscientos setenta y seis; el mayordomo presentaba un tanto del total y quedaba a no dudarlo el importe de cera en provecho suyo; bien que decía que era los las rosquillas que daban en Pascua y la Cruz de Mayo. Si contaban lo que ponían de rosquillas, algunas veces, más que lo que valían en remate, es lo mejor suprimir esta ofrenda y que no la haya, como así se ha hecho este año.(…) El resultado de esta determinación ha sido el que esperaba y tenía conocido; que el altar de Ntr.ª Sª continuaría asistiéndose como hasta aquí, sostenido por las limosnas de los fieles, muy bastantes para el gasto del alumbrado; y la disolución de la Cofradía, cuyos hermanos, como ovejas sin pastor, nada hacen ni harán, ni yo quedo con voluntad de arreglar lo que es desordenado en demasía”.

El 25 de julio de 1881, siendo abad D. Eusebio Miguel, se reinstauró de nuevo la Cofradía del Rosario, admitiendo a todos los miembros varones, casados, viudos y solteros. Los casados pagan 8 reales, y los solteros la mitad.

– Obligaciones de los cofrades:

1. Asistir al cofrade enfermo desde que se le administre el Santo Viático, si la familia lo admite, hasta la defunción del enfermo o hasta que desaparezca el peligro inminente de muerte. Estos hermanos, denominados “velas” debía de tener, al menos 17 años y eran nombrados por los alcaldes.

2. Asistir al entierro de los hermanos cofrades siempre que les “coja el toque de campana” (dentro del radio de la población), bajo multa de un real. Para ello se pasará dos veces lista, una a la salida de las insignias de la iglesia y otra al concluir el acto. El que faltase a una sola lista, pagará medio real.

3. Asistir a las funciones religiosas que la Cofradía sufraga, bajo la misma pena de un real: misa y procesión de la Visitación el día 2 de julio; misa y oficio al día siguiente de la festividad del Rosario; misa por los difuntos de la Cofradía, que se celebra el día siguiente de San Nicolás; y cabildo que se celebra el 8 de septiembre, por la mañana, después de misa en la ermita del Cristo del Penegral.

—

(*) Licenciada en Geografía e Historia y autora del libro “Pinarnegrillo: Oído, visto y leído”.