El autor desmenuza las claves ocultas que aparecen en la película sobre la muñeca Barbie y la ciudad de Barbielandia

En una tarde del pasado verano, el vestíbulo de Artesiete en Nueva Segovia estaba repleto de gente. ¿Qué ocurría? Según me comentaron, aquella semana se había estrenado la película “Barbie”, la cual seguiría en cartel durante mucho tiempo. En un primer momento, pensé en que se trataría de una producción hollywoodiense un tanto pueril; pero, cambié de opinión tras saber que, detrás del proyecto, estaban dos coguionistas muy solventes: Greta Gerwig –también directora- y Noah Baumbach, neoyorquino y judío como Woody Allen.

Desde el punto de vista de la competitividad empresarial, la historia de personaje representado por la muñeca Barbie resulta de lo más interesante. Una pequeña fábrica de marcos que utilizaba cierto tipo de plástico fue precedente. Recuerden aquella escena de la película “El graduado” (1969) en la que, en un cóctel, alguien le dice al joven protagonista, interpretado por Dustin Hoffman, que el futuro radicaba en dicho material. Todo lo contrario que ahora, devenido en anatema debido a incompatibilidad con el modelo de desarrollo sostenible. En la empresa, dieron un salto; y aprovecharon su infraestructura para diseñar casas de muñecas. Una vez que disponían del continente, se plantearon subir otro escalón hacia el contenido. Alguien tenía que vivir en aquellos habitáculos.

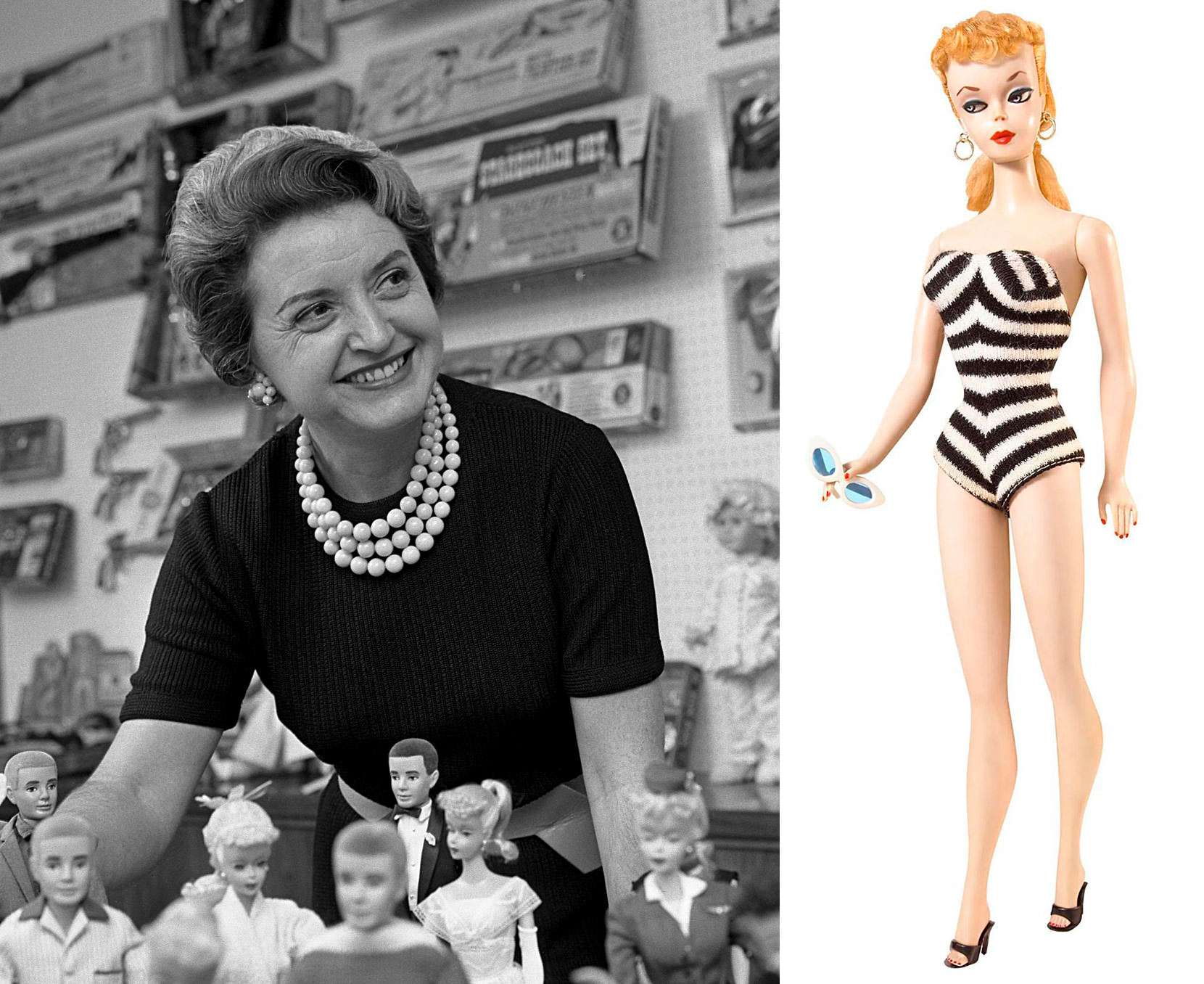

Si el talento judío aparece por doquier en cualquier ámbito creativo del siglo XX, la estadounidense Ruth Handler, con raíces en Polonia, lanzó al mercado la primera muñeca con apariencia de mujer adulta (1959), tras darse cuenta de las preferencias de su hija. Como Mark Zuckerberg, también judío, con su Metaverso, esta mujer fue visionaria.

Barbie fue su creación. Toda una revolución en el sector de los juguetes, donde estas acompañantes figuraban ser tan niñas como sus destinatarias. En la gran pantalla, esto queda muy bien transmitido cuando, en guiño cinéfilo a “2001: una odisea del espacio”, aparecen unas chavalitas que destruyen sus muñecas tradicionales, bajo el fondo sonoro de “Amanecer. Así habló Zaratrusta”, composición magna con aire trascendental, de Richard Strauss.

La evolución empresarial desde la producción de marcos a Barbie, pasando por las casas de muñecas, hilvana un estudio de caso que contrasta uno de los conceptos más fascinantes en el campo del análisis económico. Las economías de alcance (scope economies) ejemplifican cómo el posicionamiento primigenio de una compañía, ya sea en la producción o distribución de algún bien o servicio determinado, puede reducir las barreras de entrada para adentrarse en algún segmento conexo de negocio, por indirecto que pueda resultar el cauce. El resultado deriva hacia la reducción de los costes de medios de producción, vía diversificación.

Amazon inició su andadura como librería virtual, devenida en gran bazar. Y, desde ahí, emergió un pulpo gigantesco, con actividades múltiples que incluyen hasta producciones audiovisuales. Un amigo y antiguo alumno, socio de cierto bufete madrileño ofertante de servicios legales a colegios e instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, me contaba cómo han abierto una filial. Se trata de una agencia inmobiliaria, especializada en la venta de bienes raíces que son propiedad de las órdenes religiosas. De la misma manera, una carnicería orientada a vender lechazos de Sacramenia fue génesis del afamado restaurante Maribel de nuestra ciudad. Una juguetera alicantina accedió al ramo a partir de una ferretería: las herramientas disponibles también podían emplearse para la manufactura de los artefactos favoritos de los niños. Cuestión de sinergias, palabra mágica y denominador común en todos estos casos.

En buena medida, la trama de “Barbie” se centra en la cuestión relativa a la equidad de género. Si en Barbielandia mandan las mujeres, Ken, amigo especial de Barbie, organiza una revolución al descubrir que, en el mundo real, los hombres son más poderosos. En cualquier caso, mi ensayo se centra en algunas consideraciones menos obvias. La película tiene miga.

Un país puede ampliar su capacidad de influencia sobre terceros a nivel internacional gracias a su poder blando (soft power), integrado por variables tales como una cultura que resulte atractiva a terceros. La estrategia de política exterior del presidente Barack Obama se tomó muy en serio la idea de armar un poder inteligente, suma de poder duro –económico y militar- y blando. En lo que respecta a este último, los Estados Unidos acumulan herramientas clásicas muy poderosas, que van desde la maquinaria hollywoodiense hasta su cultura “pop”, incluyente de “rock and roll”, hamburguesas, Barbie y tantas cosas más. Sin ir más lejos, impresiona contemplar la adopción de Halloween como fiesta grande por parte de niños y adolescentes en Segovia. Una influencia cultural “made in USA”, extendida cual virus, de forma exponencial, en menos de una década. El liderazgo tecnológico en Internet fortalece este poder. En Vietnam, tuve la sensación de que, en el largo plazo, los norteamericanos acabaron por ganar aquella guerra. El antiguo enemigo es el país más admirado por los jóvenes del país asiático, entusiasmados con el “American Way of Life” difundido vía Facebook –ahora será a través de Instagram-; mientras, se respiraba un desdén hacia la vecina China. De forma no casual, el uso de estas redes sociales está bloqueado en la República Popular. El déficit de poder blando representa un talón de Aquiles para Beijing ante su ascenso sin parangón en el siglo XXI. La carencia de democracia merma su dotación; pero, no olvidemos que los chinos han abierto una brecha con TikTok, tan exitosa en Occidente.

En 1960, Myra Waldo publicó una guía de viajes, personalizada, sintética y popular, dirigida a turistas estadounidenses deseosos de completar un “tour” por Europa. Si la visión sobre la España de la época era muy crítica, la mujer, también experta en cocina, llegaba a rebajar la calidad gastronómica de Horcher, restaurante clásico y muy elitista de Madrid, fundado en Berlín, a una comida “bastante buena”. De la misma forma, aunque los visitantes hablaran español, se desaconsejaba ir al teatro, puesto que las obras representadas estaban “ridículamente pasadas de moda”.

¿Por qué cuento todo esto? En la sección dedicada a posibles compras en España, Mary Waldo ponía el mayor énfasis en cierto juguete, considerado estrella: la muñeca Mariquita Pérez, llamativa por su tamaño grande. Según esta autora, con capacidad para influir en sus compatriotas de aquella generación, “a todas las niñas les encantaría que les llevaran una”. Entre numerosos desplantes, resulta llamativo el halago a uno de los iconos de la memoria afectiva de España; pero nuestro país carecía de los resortes para internacionalizar dicha muñeca, a pesar de cierta difusión en América Latina. Por el contrario, Barbie es global por antonomasia. A raíz del éxito de la película, ha salido, incluso, una colección temática de cromos sobre dicho personaje con tanto recorrido.

Mi madre, nacida en la Segovia de 1941, tuvo el privilegio de recibir su Mariquita Pérez, ataviada con vestido de rayas rojas y blancas, como regalo de Reyes, cuando tenía siete u ocho años. Ambas aparecen juntas en una foto al pie del mirador de la Canaleja. Al igual que hay accesorios para Barbie, Margarita iría adquiriendo ropitas adicionales para su muñequita “made in Spain”. Se quedaba extasiada al verla en los escaparates de las jugueterías ubicadas en Plaza Mayor y Calle Real; mientras, en el colegio, todas las niñas de su edad hablaban, sin cesar, sobre aquella figura estelar. No obstante, muy pocas segovianas llegarían a tener la suya propia en aquella dura posguerra; esa es la triste realidad. Si Barbie se complementaba con Ken, Juanín era el hermano de Mariquita Pérez. Esta última encontró rival en Cayetana, cuyo tirón fue mucho menor.

Le pregunto a otra segoviana por Barbie. “Tuve muchas”, me contesta. A raíz de sus cabellos negros, esta mujer siempre elegía muñecas rubias: la búsqueda de lo opuesto. Su hija, que tiene 17 años de edad, seguiría la tradición familiar de jugar con Barbie.

En la película, todas las Barbie son clónicas, guapas y felices; pero, como contrapunto, aparece un personaje singular: “Barbie rara”, quien, mal vestida, despeinada, fea, vivía apartada en Barbielandia. Todo debido a que, en el mundo real, había sido maltratada por la niña en cuestión que jugaba con ella. Ante aquella idea tan original visualizada en la pantalla grande, cierto recuerdo, escuchado desde niño, me vino a la mente. La pena retrospectiva de mi madre, que llegó a la edad adulta con su Mariquita Pérez intacta, en perfecto estado. Una vez casada, cuando abandonó la ciudad, la muñeca quedó posada, como adorno, sobre su antigua cama de Segovia. Sin embargo, algún tiempo después, sus dos sobrinas, destrozaron a la pobre Mariquita. De esta forma, siempre sentí añoranza por no poder llegar a verla. Cuando era mencionado, aquella especie de infanticidio me transmitía disgusto.

Por otra parte, antes de disfrutar de su Mariquita Pérez, cuando mi madre era muy pequeñita, se vivió una escena que ella no recuerda. En la casona con tejado a dos aguas, había un par de muñecas muy antiguas, de porcelana, nuevecitas, pertenecientes a la tía Margarita, única hermana de mi abuelo, fallecida apenas con siete años de edad. Mi madre lloraba, anhelante de jugar con aquellas reinas; pero, mi bisabuela Elena Santiuste se mantuvo inflexible; y, jamás lo permitió. Irían al fondo del baúl: eran su “Rosebud” particular, objeto querido que nadie debía profanar, símbolo del recuerdo de la hija arrebatada.

En la ficción, existe una ciudad donde residen todos los muñecos creados por Mattel, empresa juguetera mencionada con su nombre real en el film. Todas las Barbie y todos los Ken tienen vidas apacibles, dentro de una burbuja en la que cada jornada es día repetido de la marmota, sin sobresaltos. Seres clónicos que desconocen el mundo real, metáfora en clave urbana. Ken quiere que Barbie le invite a su casa a la caída de la tarde; pero ella no accede porque, como todas las jornadas, aquel era otro día para una reunión de chicas.

En la fecha de génesis de Barbie (1959), los suburbios residenciales en las afueras de las ciudades seducían a la clase media estadounidense, símbolo principal del “American Dream”. Este fenómeno masivo fue propulsado por el desarrollo de una cultura de la movilidad basada en el automóvil privado, con los fabricantes de Detroit organizados como cabilderos ejercientes. Una ley, aprobada en 1956, dio lugar a un sistema interestatal de autopistas, vía grandes inversiones públicas, eje para dicho trasvase demográfico. Los centros urbanos (downtowns) estaban condenados a perder diversidad y relevancia; mientras, proliferaban los centros comerciales (malls) en la periferia. A medida que este patrón se expandía, cual mancha de aceite, las urbanizaciones tendrán ubicaciones cada vez más alejadas en los “exurbios”.

La protagonista de la película es “Barbie estereotípica”, blanca, rubia, delgada, quien maneja todo el tiempo su propio automóvil por la ciudad de las muñecas. Richard Sennett ha planteado cómo los suburbios estadounidenses de la clase media son una especie de “ciudad adolescente”, integrada por iguales, desconocedores de la diferencia. Se habría perdido aquella diversidad existente en la urbe verdadera, que conllevaba el conocimiento del otro. El sociólogo considera que las viejas disputas entre jóvenes de barrios étnicos, tales como italianos o irlandeses, promovían una interacción que contribuía al aprendizaje de mecanismos de resolución de conflictos, hace mucho tiempo, en Nueva York o Chicago, útiles para el futuro. Por el contrario, la ausencia de otredad sería seña de identidad en los suburbios residenciales, donde ondeaba la bandera de la homogeneidad, tras absorber durante décadas población blanca procedente de distritos integrados en el núcleo consolidado de las ciudades.

Los cascos históricos de las metrópolis latinoamericanas actuaban como espacio público interclasista: escenario vertebrador de unas sociedades marcadas por grandes diferencias sociales. Las ciudades fundadas por los españoles, con ADN mediterráneo, eran clasistas, pero también inclusivas. La Plaza Mayor, denominada Plaza de Armas por regla general, era punto de encuentro, compartido por ricos y pobres. Aquello se ha terminado, puesto que los estratos acomodados ya no pisan unos centros tradicionales cada vez más empobrecidos.

El modelo urbanístico de los Estados Unidos se ha extendido hasta el paroxismo en América Latina, donde impera un “apartheid” espacial que impone separación creciente frente a los sectores de bajos ingresos, con la excusa de la inseguridad ciudadana. Los barrios cerrados o privados, desde los “countries” (Argentina) hasta las ciudadelas“ (Ecuador), cuya población siempre será más blanqueada, se encuentran cada vez más alejados. La vida se hace en centros comerciales, lujosos, seguros y con buenos pavimentos. Una alumna de origen palestino, minoría muy bien posicionada en el mundo empresarial de El Salvador, nos dio una vuelta en su auto por la zona más moderna de la capital del país. Y, camino de un “mall”, diría: “os voy a enseñar lo único bonito que tenemos aquí”. En país con mayoría de población indígena, otro estudiante, blanco y con apellido inglés me llevó a un barrio privado de la Ciudad de Guatemala. Ante la garita de entrada, el acceso fue posible en tanto dio el nombre de un vecino, amigo suyo. Si quieren adentrarse en el conocimiento de esta “bunkerización” de enclave, les aconsejo películas como “La zona” (2007) o “Las viudas de los jueves” –basada en la novela con el mismo título de Claudia Piñeiro-.

En la ciudad de mentira, los niños se crían en ambiente ultra protegido, propio de una burbuja, frente a la libertad de movimientos de la que disfrutaron sus abuelos en la ciudad verdadera de antaño. Una abuela chilena con doble nacionalidad –incluida la española- me comentaba cómo su nieta fue al centro de Santiago, por primera vez, ya con 18 añitos, para tramitar el pasaporte. De la misma forma, cuando, en la aventura de su vida, los inocentes Barbie y Ken violan las reglas de Mattel y se desplazan a la ciudad de los humanos –Los Ángeles-, ¿qué ocurre? A partir del desconocimiento absoluto sobre el mundo real, experimentan ansiedad, sobresalto y frustración.

Un auténtico “big bang” que alarma al “establishment”, representado por los directivos de la corporación juguetera, quienes actuarán de forma pareja a las autoridades de la República Popular China, las cuales bloquean el acceso de su ciudadanía a las redes sociales más importantes de Occidente. En la película, se construye un muro; y el muñeco Allen intenta escapar antes de la finalización de una obra civil destinada a aislar la ciudad de los muñecos.

Barbielandia es enclave clausurado, metáfora de los barrios privados, periféricos, con perfil residencial alto; y allí siempre impera el “buen rollito”. El conflicto solo surge cuando Barbie y Ken, tras descubrir lo que existe más allá de su burbuja, vuelven al lugar de origen; y el segundo lidera una revolución para empoderar a los varones. Aprendió más en un día (fuera) que en toda una vida (dentro).

Desde el punto de vista cinematográfico, destaca cómo, a pesar de tratarse de actores reales, en la gran pantalla nos topamos con una Barbielandia cuya luz, tonos y estética nos remiten al cine de animación. El contraste, brillante, realza la diferencia: decorado imaginado, donde se amputa la imaginación a sus residentes, frente al mundo real, menos idílico. Si la espontaneidad representa un resorte fundamental para explicar el dinamismo de las ciudades, Barbielandia y los barrios privados son espacios demasiado proyectados, encorsetados, sin margen para iniciativa individual y libre desenvolvimiento.

En un libro excelente editado en 2013, cuyo título es “The End of Suburbs” (El final de los suburbios), Leigh Gallagher explica con gran detalle el agotamiento del modelo residencial asociado al “Sueño Americano”. En paralelo, los grandes centros comerciales de las afueras cerraban sus puertas, tendencia que ya ha aterrizado en la zona metropolitana de Madrid.

Si, a través de los procesos de gentrificación, los barrios cercanos a numerosos centros urbanos de los Estados Unidos ganaban glamur en carrera de retorno de los jóvenes profesionales blancos a la ciudad, los nuevos suburbios debían parecer ciudades auténticas. Y, más allá del declive de esos “malls” devenidos en dinosaurios, las plazas abiertas con tres lados, locales comerciales y aparcamientos, importadas desde Miami, se han puesto de moda en los distritos más ricos de las grandes urbes latinoamericanas. Así, en una de las mismas, podrás encontrar la mejor heladería de Guayaquil. Eso sí, dentro de una “ciudadela” muy alejada del centro urbano. Una calle principal con cafeterías y restaurantes muy animados centraliza el ocio en un barrio privado muy lujoso, enorme, ubicado en la periferia de Puebla –zona de Cholula-. Muchos de los güeritos que residen allí apenas pasearán por las calles del casco histórico, precioso, de la que fuera segunda urbe más importante de la Nueva España.

El estilo “art decó” es urbanita a la enésima potencia; y expresa la modernidad del siglo XX. En la playera Barbielandia, aparece dicha arquitectura, que nos encandila. La misma que hace tan especial y “cool” a Miami Beach. La misma estética que, siendo niños, veíamos, en los dibujos animados de “Los Picapiedra”. Por cierto, fíjense que el centro comercial de “Las Rozas Village”, ubicado en el noroeste de la corona metropolitana de Madrid y objeto de un turismo internacional de compras –salen autobuses gratuitos desde la Plaza de España- también fue construido bajo el sello “art decó”, credencial del empeño de la zona residencial periférica donde se encuentra por simular un distrito urbano y bohemio, como si fuera el Greenwich Village neoyorquino. Ya saben: las apariencias engañan. Una urbanización reciente de Pozuelo de Alarcón, se promocionaba con el lema “75 viviendas emocionantes”. Un “efecto llamada”: las afueras ya no son aburridas. En la urbanización más famosa del municipio con mayor renta per cápita de España, residencia de muchos futbolistas, se va a inaugurar el complejo para sibaritas “La Finca Grand Café”, en torno a un estanque, muy al estilo anglosajón.

Las encuestas realizadas a pie de urna en los colegios electorales de los Estados Unidos registran el voto urbano y suburbano. Si los suburbios residenciales de la clase media blanca, conservadores y muy cerrados, eran bastiones republicanos, el candidato Barack Obama logró una victoria histórica, inédita, por ligera ventaja, en dicho ámbito. La llegada de latinos y afroamericanos a una periferia madura y pasada de moda, dentro del paquete completo de un “American Dream” que llega con retardo, explica estos cambios en la sociología electoral.

Si Los suburbios de las metrópolis estadounidenses se han tornado multiculturales y más diversos, ante el avance de derechos civiles, cambios urbanísticos y sensibilidad creciente por la equidad de género, la corporación Mattel se adaptó a los nuevos tiempos. Así, ya no solo hay una Barbie estereotípica, anglosajona, con delgadez propia de una modelo. En la película, los Ken y las Barbie que pueblan el enclave también son asiáticos, afrodescendientes y latinos. Además, Barbie ya puede ser gorda –como tantísimas estadounidenses- y ejercer todas las profesiones, desde periodista a presidenta de Barbielandia. En cualquier caso, más allá de la pluralidad, los muñecos siguen siendo clones, característica evidente en los barrios cerrados de Latinoamérica. Todas las muñecas son Barbie; todos los muñecos son Ken…

Cuando todavía no había llegado a la Moncloa, Felipe González hizo unas declaraciones explosivas. Afirmaba su preferencia por morir de un navajazo en el metro de Nueva York –cuando la Gran Manzana era mucho más peligrosa que ahora-, “antes que vivir treinta años con absoluta tranquilidad y seguridad en Moscú”. No en vano, el autoritarismo de la Unión Soviética convertía a los individuos en clones pasivos.

Así, cuando Barbie estereotípica descubre el mundo real de los humanos, no quiere dar marcha atrás. De forma inocente y amigable, visita la sede de Mattel; pero, se escapa, al advertir que los directivos quieren encerrarla en la caja dentro de la que fue envasada para llegar a la juguetería tras ser fabricada.

El fantasma de Ruth Handler, creadora del personaje de Barbie, le dice que puede resultar incómodo ser humana; y la muñeca reconoce que, una vez llegada al mundo real, ha aprendido a llorar. Sin embargo, la protagonista de la película renuncia a la seguridad e inmortalidad garantizadas a las muñecas de Barbieland. Opta por convertirse en mujer, intentar ser madre y residir en Los Angeles. Como Adán y Eva, Barbie abandona el paraíso.

Si los suburbios representan la “no-ciudad”, en este final hay trampa. L.A., como la llaman muchos de sus vecinos, atragantados al pronunciar el topónimo en español, no es urbe al uso. Un urbanista dejó escrito que “cien periferias en busca de una ciudad” conforman esa extraña metrópoli, eje de una megalópolis, a orillas del Pacífico.

Los humoristas Tip y Coll clausuraban sus intervenciones con aquello de “y mañana hablaremos del gobierno”. En otro momento, podríamos reflexionar sobre si hay una Barbieland en Segovia. ¿Por qué no?