Durante los años ochenta emergieron en España, como setas en un buen otoño, museos de carácter regional con dos elementos definitorios: la carencia o endeblez de colecciones permanentes y la obsesión por una arquitectura que en el esplendor de la fachada escondía la escasa chicha del contenido. La proliferación en estas carcasas modernas de continuas exposiciones temporales devenía de la necesidad de justificar la existencia del museo en la correspondiente búsqueda de visitantes. La mayor de las veces los resultados fueron pírricos, pero pocas alternativas se les abrían a los dichos museos en un mercado expositivo cuya oferta no era entonces, como no lo es ahora, escasa.

Los grandes museos entraron también en esta tendencia. Que ya se ha hecho moda. Y en esa vocación el camino encontraba solo dos vías: o exposiciones integrales –ya fueran de autores consagrados en la historia o desconocidos sobre los que se pretendía proyectar luz- o diálogos inéditos –y a veces inauditos- entre diferentes artistas. En cualquiera de los dos supuestos, el relato de la exposición y su propia arquitectura interna se convertía en imprescindible.

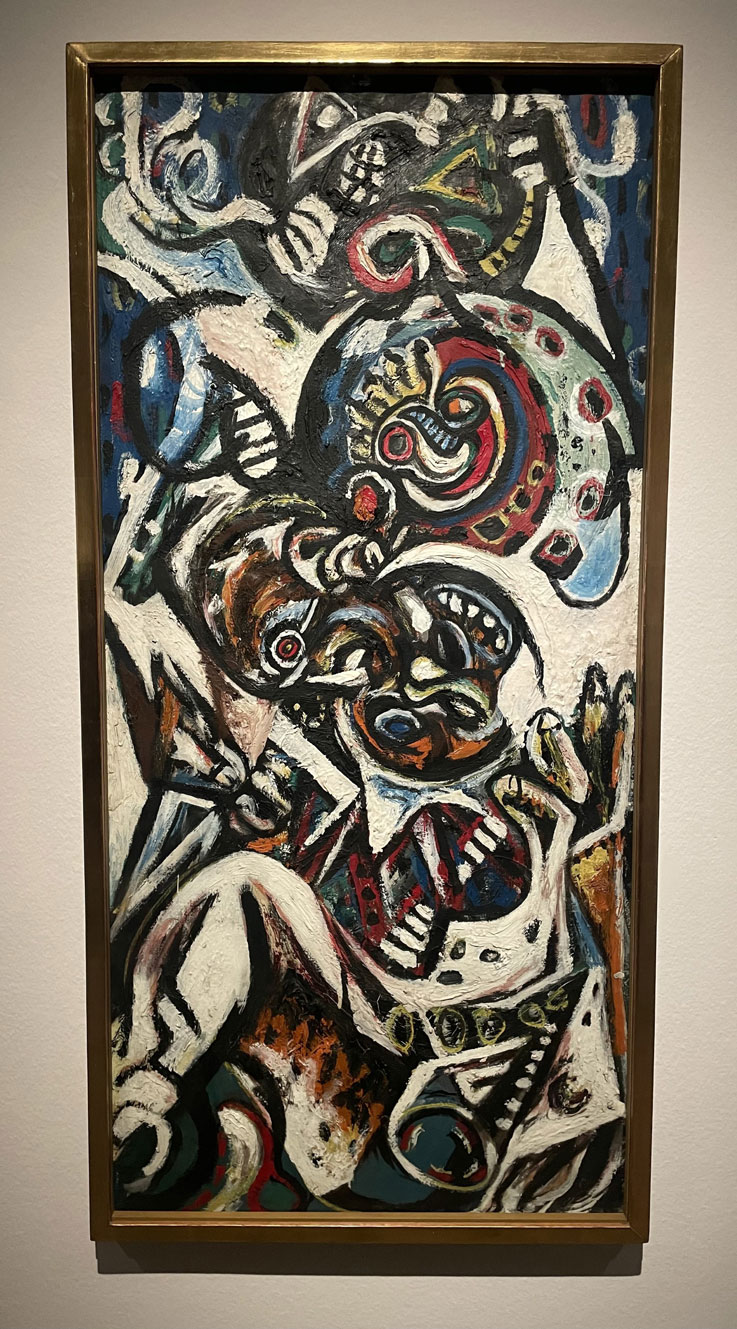

El Museo Nacional Thyssen Bonermizsa posee una colección permanente excepcional. No corresponde al capricho de un coleccionista. El barón conformó un conjunto que no siempre respondía a sus gustos, sino a la coherencia y a la cobertura de huecos temáticos o históricos en la búsqueda de la omnicomprensión pictórica. Gracias a él en España se conocieron autores con poca o nula representación previa en los museos nacionales, ya fueran los expresionistas germánicos –espléndido repertorio-, Edward Hooper o los expresionistas abstractos. Samuel Pollock entre ellos. No participaba este último del gusto del barón, pero gracias a su perspicacia compradora los españoles gozamos de un Pollock en casa. Y de un Rothko. Al fin y al cabo el expresionismo americano –Pollock, Rothko, Willem de Kooning, Joan Mitchell…- fue el movimiento pictórico más importante de la postguerra y quizá de la segunda mitad del siglo XX. El crítico y catedrático Francisco Calvo Serraller lo calificó como “el último triunfo de la pintura”. En Segovia existe un buen ejemplo en la obra de Esteban Vicente, tan semejante a la pintura de Helen Frankenthaler, presente en la exposición que comentamos en el Thyssen: véase y compárese con la última pintura de Vicente la obra Arcada de bosque lácteo, 1963, un acrílico sobre lienzo de la Frankenthaler asociado a la llamada escuela de los campos de color, segunda versión del expresionismo tras la Action Painting, y a la que se afilió el pintor segoviano. Y no anda muy a la revolera de esta tendencia la obra de uno de los mejores pintores españoles de la actualidad: Carlos León.

Son estímulos suficientes para la visita a la exposición Warhol-Pollock y otros espacios americanos que se ha inaugurado hace unas semanas en el Museo Thyssen. Pollock y Warhol. Expresionismo abstracto y Pop Art. Abstracción y figuración. Dripping y serigrafía. Presunto automatismo pictórico a través del chorreo de pintura sobre el lienzo horizontal (dripping) y presunto gamberrismo artístico (no se puede calificar de otra manera los modos de Warhol, que denominó Piss painting al hecho de orinar encima de un lienzo con pintura fresca). Conclusión: con la irrupción del Pop Art el expresionismo abstracto terminó su influencia después de que su canto de cisne hubiera arribado con algunos jóvenes, entre ellos el propio Warhol, que todavía mantenían en su lenguaje inicial algunas de las características que definían a la tendencia (sería inexacto denominarlo escuela).

Ya Pollock en sus últimos años –murió en 1956-, presintiendo agotada su fórmula, intentó variar su lenguaje, aunque no le cupo tiempo. La muerte le sobrevino en el intento. Posiblemente la causa de la nueva búsqueda residiera en la degeneración de su fórmula expresionista, que incluso conoció algunos estereotipos, no sin intención algo jocosa, como el protagonizado por el mismísimo Warhol y del que la exposición da fe, aunque en este caso el experimento fuera de alto interés y muy destacada resultara su realización (Pintura de hilo, 1983).

La muestra del Thyssen demuestra que ni Pollock fue tan abstracto ni el figurativismo de Warhol descansa tanto como parece en la figura humana. Si se analiza con detalle la pintura de Pollock se podrá deducir cómo algunas de sus formas enlazan, aun pasado el tiempo, con sus iniciales devaneos con el cubismo. Y, en lo referente a Warhol, que su figurativismo concluía en la formulación de patrones y de iconos, que tras su deformación serigráfica tendían precisamente a la desfiguración.

Estrella de Diego, la comisaria, es una especialista en Andy Warhol. Se nota en el recorrido que efectúa la muestra por el poliedro tan particular de este polifacético autor. Desde las serigrafías que decíamos hasta los ejemplos de Piss painting; desde sus espectaculares Sombras (1978-1979), que él mismo definió como más decoración de discoteca que arte –Warhol anheló toda su vida decorar el mítico Studio 54 de Nueva York- hasta los acrílicos con polvo de diamante –en realidad restos finos de cristal-.

Pero la exposición ofrece al visitante curioso otras posibilidades. Y en ello reside su riqueza final: en su polisemia: en los distintos relatos que encierra su discurso museográfico: tal que indagar sobre la naturaleza de la forma y del espacio dentro del margen del cuadro. La pintura de Pollock parece caótica a simple vista, una negación de toda forma y una ocupación sin más del espacio a través del goteo y de las manchas de pintura sin otro propósito que la acción de pintar. Incluso es famosa la teoría que señala que en sus primeros años la abstracción no era sino producto de tachaduras de las figuras geométricas que contenía el lienzo, demasiado parecidas a las del Picasso cubista. Pero en la anti forma de Pollock se descubre también la forma; en su agonía anti creativa, en la que la furia pictórica lo domina todo, también existe una fragmentación del espacio, una intencionalidad creativa. Basta observar el papel que juega en algunos de sus cuadros la línea conductora que recorre todo el lienzo proporcionando armonía a la obra.

Es entonces cuando el espacio y la forma se convierten en metafísica. Pollock experimentó la misma agonía existencial en la pintura que vivió Unamuno en la literatura: la plasmación de los revoltijos del espíritu: desde el realismo el polímata vasco; desde la abstracción con retazos surrealistas el pintor americano. La obsesión de este por el plateado denota su anhelada condición de demiurgo, rebajado el oro –el metal de los dioses- a categoría más humana.

También el Pop art se preocupó por la distribución del espacio y de la forma. Solo que entroncando con la percepción de la realidad. La realidad no se puede apreciar con una sola impresión, por eso se produce la fragmentación de la realidad a través de la mirada. En ello consiste la serigrafía. El primer principio de organización del arte se consiguió con el mosaico. Con su repetición se producen patrones, de ahí al icono –también se ha apuntado con anterioridad- hay solo un paso. La serigrafía trasciende entonces la técnica convirtiéndose en una comprensión de la realidad, descomprimiéndola para luego hacer surgir una nueva. Es este el lenguaje del Pop art y la parte más interesante de la obra de Warhol.

Como se deduce de lo escrito, el interés de esta exposición del Museo Nacional Thyssen Bornemisza transciende el reclamo de dos autores que han pasado a la historia del arte. Permite inmiscuirse a poco que la mirada tenga una pizca siquiera de curiosidad en el lenguaje utilizado por la pintura en la segunda mitad de siglo, después de una esplendorosa primera mitad. Justo cuando la modernidad pasó de París a Nueva York.

FICHA TÉCNICA

Exposición: Warhol-Pollock y otros espacios americanos

Museo Nacional Thyssen Bornemizsa. Madrid

Del 21 de octubre del 2025 al 25 de enero del 2026.

Comisaria: Estrella de Diego.