El Diccionario de Madoz de 1845-1850 registró en la provincia de Segovia seis molinos de chocolate, cuatro de ellos en Sangarcía y dos fábricas de curtidos en la misma localidad. La razón de la localización de la producción de este producto ultramarino en este pueblo de Castilla la Vieja es que sus vecinos estaban dedicados a la arriería, transportistas y comerciantes que comerciaban con el trigo y otra amplia lista de productos.

Estos arrieros segovianos atendieron la necesidad de abastecimiento de harina de la capital de España. En efecto, en el año 1561 se instaló la Corte en Madrid, lo que generó un aumento de la población debido al traslado del aparato político y burocrático, y lo que determinó un incremento de las necesidades de abastecimiento de carne y de compra de trigo y harina, consecuencia derivada de que la población madrileña subiera también hasta los 130.000 habitantes en el año 1620.

Las autoridades locales de Madrid eran las encargadas de asegurar el aprovisionamiento de pan, mientras que el Pósito suministraba trigo a los panaderos, un trigo que procedía del alfoz de Madrid, o bien era comprado en la campiña de Alcalá de Henares o en la comarca de la Sagra toledana. Sin embargo, entre los años 1561 y 1630 se incrementó fuertemente el consumo de pan, un consumo que aumentó de las 280.000 fanegas de trigo en 1584 a 550.000 fanegas anuales en el año 1630, de modo que el Ayuntamiento de Madrid se vio obligado a comprar trigo para el Pósito, donde se almacenaban las reservas de grano y harina a disposición de los panaderos. Unas compras que se extendieron a la Meseta Norte, de modo que el cereal se remitía directamente a Madrid, o bien se mantenía en los depósitos de El Espinar o en las paneras de Navas de San Antonio, para ser molido en los molinos de la Sierra del Guadarrama y ser enviada la harina resultante a la capital. A mediados del siglo XVII, este abastecimiento de grano se estabilizó, de modo que los arrieros de Sangarcía van a asegurar el abastecimiento de grano a Madrid, aprovechándose de la cercanía de esta localidad con la Tierra de Arévalo y la Tierra de Campos, así como su cercanía a la ruta que comunicaba Castilla La Vieja con Madrid. Los arrieros de Sangarcía suministraban el trigo para el consumo de Madrid, pero también comerciaban otros productos como el azafrán, el vino, la pimienta, el clavo, el arroz y el chocolate.

El cacao tiene una importante relación con tres culturas prehispánicas: los Olmecas, los Mayas y los Aztecas. Por ejemplo, en la sociedad azteca estas semillas servían a la vez como moneda y como producto de consumo. Un producto al que se le atribuían múltiples virtudes, y que Cristóbal Colón conoció en 1502, pero que se difundió cuando Moctezuma lo entregó a Hernán Cortés como ofrenda de paz, y éste se lo descubrió al rey Carlos I en 1528. El primer chocolate de Europa fue elaborado en el Monasterio de Piedra de Zaragoza en 1534. El monje cisterciense Fray Jerónimo de Aguilar, acompañante de Cortes, fue quien envió el cacao junto con anotaciones sobre su preparación, mezclado con azúcar de caña o leche se convirtió en el chocolate que hoy conocemos. Un producto utilizado por frailes y monjas que recibió la atención de la nobleza hasta llegar a la casa Real. Los reyes de España mantuvieron un férreo control administrativo en la expansión y producción de cacao en la Nueva España, reservándose para sí, “la mesa del rey”, un porcentaje de lo cosechado.

En España se cambió la fórmula del chocolate al endulzarlo con azúcar de caña y aromatizado con canela, lográndose una gran aceptación social. De España pasó a los territorios españoles de la península itálica a través de las órdenes religiosas y a Francia, debido al matrimonio de Ana de Austria con Luis XIII, poniéndose de moda esta bebida en el siglo XVII y extendiéndose su consumo por Europa y Asia, estableciéndose después nuevos cultivos en África y el Pacífico. El chocolate se convierte en bebida de la clase distinguida, las noblezas de Turín, Venecia y otras cortes europeas no tardaron en incorporar el chocolate a sus mesas iniciando así la leyenda de la pasión por el chocolate y el reto de producir el producto de mejor calidad. El Papa Paulo V en 1662 declaró el chocolate como alimento no sólido, y en 1679 ya había chocolate caliente y también helado en Francia. El consumo de chocolate se extiende por Rusia, Japón, China y las colonias británicas. Sin embargo, el mayor consumo se producía en España y a raíz del ascenso al trono de los Borbones en el siglo XVIII. Mientras, en 1728 el inglés Joseph Storrs inventó la barrita de chocolate, un mercado cuyo control de distribución y los precios se determinan en las bolsas de Londres y Nueva York.

Sangarcía nos ha dejado gracias a sus arrieros una herencia cultural y una muestra urbanística digna de admiración. Un pequeño pueblo de la campiña segoviana que a partir de 1765 alimentó a la capital de España, contando con 71 empresarios dedicados a la compra, venta y transporte de grano a Madrid, gracias a las 143 empresas arrieras que contaban hasta con 1.425 bestias de carga para el transporte de harina desde Castilla a la capital. Unas reatas animales que transportaban el grano, mientras que los comerciantes no solo comerciaban con grano, sino que vendían lienzos, vino, azafrán, pimienta, clavo, arroz, canela y chocolate labrado con cacao de Caracas y Guayaquil. Sangarcía llegó a tener cuatro molinos de chocolate en el siglo XVIII, hoy se conservan dos: los molinos de José Garcisánchez y Andrés Garcisánchez. El primer molino fue el de Isidoro Hernández, después se estableció Tiburcio Garcisánchez, cuyo negocio continuaron sus hijos Félix y Celestino, con dos molinos independientes. La última actividad la registró Andrés Garcisánchez, hijo de Celestino, en 1985.

El chocolate es una pasta hecha con cacao. El proceso artesanal es sencillo, el modo más primitivo a “brazo” es similar al procedimiento como lo hacían los indios americanos. Primero, estaba el proceso de descortificación, para el cual se tostaban las almendras o semillas de las bayas del cacao en un gran recipiente.

En unas artesas se separaban las cortezas a mano y una vez limpias se procedía al molido de las semillas. El molido se hacía en unos molinos llamados “metates”, mediante una piedra solera de planta rectangular y con una superficie de molido cóncava, y sobre ella se pasaba el rodillo de madera estrujando el cacao. La piedra solera se calentaba situándola encima de unos braseros y se extraía la masa de cacao aprovechando que el cacao es muy graso. Seguidamente la masa se mezclaba con azúcar y especias, generalmente canela, y finalmente la pasta molida se vertía en moldes y se dejaba enfriar.

El molino de Andrés Garcisánchez en Sangarcia seguía el mismo procedimiento, aunque matizado por una sencilla mecanización. Se pasa de un molino artesano de vaivén a un molino de rodillos movido por un animal y más tarde por un motor eléctrico, para dar movimiento a las diferentes máquinas. El molino de chocolate está emplazado en una habitación y contigua a ella en otra dependencia se situaba el malacate, el mecanismo que hace girar el molino.

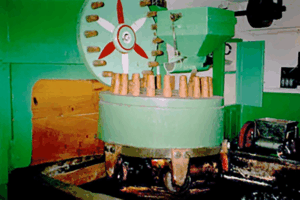

El molino consta de una plataforma rectangular de 1,50 de ancho por 1,75 metros de largo y 0,85 metros de alto, adosada a la pared de separación entre las dos dependencias. La piedra solera es de granito y de forma cilíndrica, empotrada en la superficie superior de la plataforma. La piedra volandera es de granito y forma cilíndrica, está situada encima. Sin embargo, la finalidad volandera es servir de peso ya que la molienda del cacao se realiza a través de seis rodillos troncocónicos situados entre las dos piedras y unidos a la piedra superior por unas patas. Estos rodillos son de madera de encina endurecida al fuego por el antiguo carretero del pueblo. La piedra volandera tiene un agujero en el centro donde se incrusta el dosificador de hojalata, con la función de distribuir las almendras de cacao que caen desde la tolva para ser molidas por los seis rodillos aplastadores. La tolva está situada sobre la piedra volandera y el sistema dosifica la cantidad adecuada de cacao que se vierte sobre los rodillos en función de la inclinación del canal de vertido y la vibración de la tolva.

Para calentar las piedras, la plataforma tiene una cavidad por la que se introduce un brasero con ascuas de encina para facilitar la molienda. El movimiento que genera el malacate se transmite por un eje horizontal a un engranaje de madera situado por encima de la piedra volandera para hacer girar el molino, la refinadora y la batidora con un sistema de poleas.

El procedimiento comenzaba con el descascarillado y limpieza a través de unas máquinas, y también se calentaban las piedras del molino y se procedía a la molienda. Al mismo tiempo que en la pila se esparcía harina y azúcar en las proporciones adecuadas. En definitiva, el resultado del molido cacao es que el producto líquido se vertía sobre la pila y con unas paletas de mezclaba a mano. La mezcla se volvía a pasar por el molino y después de la segunda molienda se pasaba por la refinadora. Seguidamente se volvía a moler y se depositaba sobre los moldes. Por último, la pasta se cortaba y se pesaba haciendo bolas que se ponían en aquellos moldes, cada tableta de 200 gramos (la libra cuatrocientos gramos). La pasta se asentaba en los moldes a través de una batidora que imprimía un movimiento de vaivén. Después de enfriarse el chocolate, se desprendía de los moldes y se envolvían a mano para formar las tabletas. Un mes se hacía el chocolate y el mes siguiente iban a venderlo hasta las montañas de León.

El pasado 18 de mayo el Adelantado de Segovia publicaba una entrevista con Nikita Harwich, autor del libro “Histoire du chocolat” publicada en 1992, un compendio sobre los origines de este manjar desde su utilización ritual por parte de las sociedades mesoamericanas hasta un consumo globalizado de nuestros días, donde se explica los efectos fisiológicos derivados del consumo de una tableta de chocolate: “una armonía suculenta, de colores, olores y sonidos que se unen, se mezclan y dan nacimiento al placer”. El chocolate es euforizante porque tiene una molécula llamada tiamina que ayuda a vencer la depresión, de hech,o el consumo de chocolate tiende a estabilizarse. Los países que consumen más chocolate son, en primer lugar, Suiza, seguida por los países del norte de Europa, Alemania, Inglaterra y Francia, mientras España tiene un consumo bajo por habitante. Las propiedades del chocolate fueron descritas ya por el médico español Antonio Colmenero de Edesma que publicó en 1631 el Tratado de la Naturaleza y Calidad del Chocolate. El cultivo del chocolate fue descrito también por el padre dominico francés Francisco de Montmorency-Laval en siglo XVIII y el fundador del chocolate moderno hay que otorgárselo a Rodolfo Lindt. En Sudamérica los grandes productores son Brasil, Perú y Ecuador, aunque el riesgo es la desforestación, dado que el cacaotero tiene una vida útil de 30 años, y se sigue una política de resiembras en nuevos terrenos con el riesgo correspondiente.

El chocolate artesanal tiene la ventaja de la calidad, muy superior al chocolate normal de un supermercado. Los chocolates artesanos se han extendido por muchas localidades del mundo rural en España, con la generación de puestos de trabajo en las zonas rurales, las fábricas de chocolate de Sangarcía o Migueláñez han sido una muestra de ello. Por ejemplo, ahora podemos destacar el obrador de chocolates Isabel en Alcorisa, un pueblecito de Teruel, que ha sido premiado a nivel internacional.

En España, la producción de chocolates artesanos está experimentando un auge, con varias empresas y obradores que se dedican a la elaboración de chocolate de forma tradicional, utilizando materias primas de calidad y procesos artesanales. Estas empresas, algunas con más de un siglo de historia, se encuentran en diferentes puntos de la geografía española y ofrecen una amplia variedad de productos, desde tabletas de chocolate hasta bombones y productos más innovadores, algunos de ellos con certificación ecológica y de comercio justo. Los molinos de chocolate de Sangarcía son un ejemplo de una industria artesanal que se ha perdido, y sin embargo esa industria agroalimentaria artesanal es vital para el desarrollo del medio rural. Unos molinos en Sangarcía que constituyen un ejemplo del patrimonio industrial de la provincia de Segovia, al igual que el molino harinero de Nicasio Martín situado en la misma localidad, pero eso es harina de otro costal.