VARIEDAD TIPOLÓGICA EN LA “NUEVA ARQUITECTURA RELIGIOSA”: IGLESIA DE SAN FRUTOS

María Jesús Callejo Delgado

No es necesario explicar a ningún segoviano la advocación de esta iglesia, es más, podría considerarse como una deuda de esta ciudad hacia su Santo Patrón, San Frutos.

Se ha escrito muy acertadamente que “el modo de traducir en formas los conceptos litúrgicos y pastorales que incidían en una iglesia parroquial fue muy variado en España”. En este contexto debemos incluir al edificio que tratamos.

Aunque ya lo hemos escrito anteriormente, lo que denominamos iglesia es un bloque o conjunto edificado donde se integran la nave o iglesia, sacristía, capilla de diario, salones, aulas, despachos, viviendas para los párrocos, etc. Es decir, un Centro Parroquial.

A lo largo de la década de los 70, esta zona (La Albuera), situada entre El Peñascal y la Colonia Pascual Marín, estuvo sometida a un fuerte crecimiento que reclamaba la construcción de una Centro Parroquial. Durante varios años, los servicios religiosos se habían realizado en los bajos de un bloque de viviendas.

Como era habitual, y en nombre del Obispado, fue el párroco quien inició las gestiones administrativas, Juan Aragoneses Callejo. En 1981 solicita el permiso de obras correspondiente ante el Ayuntamiento para la construcción de un Centro Parroquial, con arreglo al proyecto realizado por los arquitectos Luis Javier Moreno Rexach y José Luis Heredia Centeno. En el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, la parcela estaba calificada como “ensanche de casco”.

Permítanme un emotivo recuerdo para José Luis Heredia, familiar y amigo fallecido hace pocos años.

Después de realizar algunas rectificaciones en el proyecto inicial, entre las que se encontraba no superar la altura permitida para edificios de cuatro alturas, se concede la licencia en la sesión ordinaria del día 6 de abril de 1982. Sin embargo, el proyecto no se reanudará hasta el año 1988, en el que dicho párroco inicia de nuevo el proceso con la presentación del proyecto de ejecución. Todo esto sucede en el mes de junio, pues en febrero del mismo año se había procedido, por fin, a la cesión gratuita al Obispado de Segovia de una parcela en La Albuera para construcción del Centro Parroquial. El motivo de este retraso pudo ser que, entre esos años, 1981 y 1988, se realizaron algunos planes parciales de urbanismo que pudieron afectar al uso de la parcela.

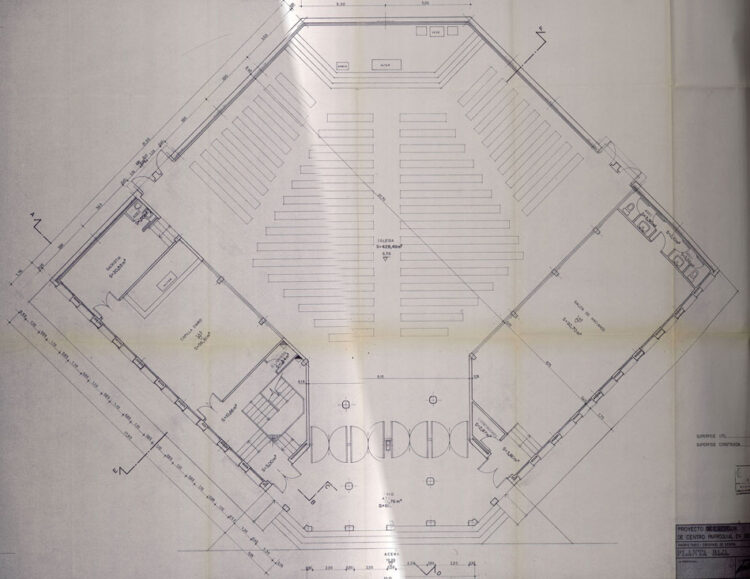

El proyecto inicial, modificado en algunos detalles poco relevantes como veremos, es un conjunto cuya planta dibuja un cuadrado girado 45º, con dos de sus ángulos achaflanados o cortados. Aunque lo que observamos a primera vista es un hexágono irregular, el proceso creativo y técnico parte de un cuadrado descrito más arriba, y así se especifica en la memoria del proyecto. La nave, integrada en el cuadrado del conjunto, repite la misma forma, y los ángulos cortados marcan el eje principal a través del pórtico de entrada y el presbiterio. Como venía ocurriendo en otras iglesias, “el lugar de celebración se ha realizado con la intención de posibilitar la mayor participación de la asamblea en las celebraciones”. Se planteó así un aprovechamiento diagonal del espacio, donde el presbiterio se sitúa en un vértice de la planta cuadrada, lo que favorece la incorporación gradual desde la entrada, ésta en el vértice opuesto, y un efecto de convergencia que enfatiza el carácter asambleario del espacio. A ello contribuye también la ligera pendiente del suelo hacia el altar, con el fin de garantizar una visibilidad óptima, y la disposición radial de los bancos, recurso éste utilizado con el mismo fin en la mayoría de las iglesias de la época. A la entrada se sitúa un coro alto.

Uno de los aspectos más interesantes, es la estructura de la cubierta interior de la nave, a base de una serie de correas y vigas de madera que se ensamblan y forman una “malla” o “celosía espacial”. Este entramado permite, según palabras de los arquitectos, “iluminar todo el perímetro de la iglesia, produciendo la impresión de que la cubierta no apoya en los muros”. Efectivamente, el efecto se ha conseguido y resulta bastante original, teniendo en cuenta que la iluminación, en este caso natural, fue uno de los temas que más interesó a arquitectos y artistas en la arquitectura sacra.

Se ha dicho también que “La arquitectura no solo la conforman sus componentes estructurales pues, a lo largo de la Historia, ha quedado revestida por elementos que, aun no siendo parte intrínseca de ella, sí han modificado su imagen primigenia. Incluso se ha planteado teniendo en cuenta todos ellos, reforzándole desde el punto de vista formal e iconográfico”. La decoración de los muros interiores se ha realizado mediante la técnica del esgrafiado, tan familiar para los segovianos. Después de algunos siglos en los que esta técnica cayó casi en el olvido, a lo largo del siglo XX recuperó su identidad, hasta la década de 1980 en la que su uso decae de forma dramática. Ésta fue la causa por la que en 1985 “consciente de este problema, la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Segovia (Casa de los Picos) promovió la creación de una especialidad en “Revestimientos Murales”, con especial atención al esgrafiado”. Con ello se pretendía que esta tradición de siglos no volviera a caer en el olvido. Uno de los pocos artistas que tuvo la oportunidad de realizar algún esgrafiado innovador, fue el artista segoviano Mariano Carabias. Esa obra fue la decoración de los muros interiores de la iglesia de San Frutos en el año 1992, la cual ha enriquecido notablemente el espacio, es decir, un acierto absoluto. Viene a continuar una tradición secular en lo referente a la fusión de las artes, frenada en cierto modo desde el concilio Vaticano II para evitar la distracción de los fieles respecto de la liturgia, pero importante en un espacio donde se expresa la fe y el servicio. Ha escrito el artista al respecto, que estas técnicas tradicionales son buena prueba “de su fuerza expresiva y su adecuación a nuestro lugar y tiempo”, además “ la arena y la cal, amalgamadas con el agua, crean una pasta adherente que reviste las paredes con singular fuerza”.

Mariano Carabias nace en Segovia en 1963. Realiza estudios de pintura, dibujo, grabado, estampación, cinematografía y pintura en vidrio. Se licencia en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en el año 1987. En su larga, variada y original trayectoria, ha diseñado y elaborado personalmente murales en cerámica y vidrio grabado a la arena aplicados a obras arquitectónicas (portales de edificios, viviendas particulares, bibliotecas, etc.). En 1992 proyecta y ejecuta los murales interiores de la Iglesia de San Frutos de Segovia, usando la técnica del esgrafiado en fresco y a mano libre. Entre 1994 y 1995 dibuja, junto a Rafael Lorenzo Tardón, y realiza los murales cerámicos y esgrafiados del Jardín Botánico de Segovia. Desde 1985 ha llevado a cabo numerosas exposiciones de pintura, individuales y colectivas, en Segovia, Madrid, Valencia, Barcelona, Cantabria, Tenerife, etc.

Como ocurre muchas veces en la vida diaria, las cosas surgen por sencillas anécdotas. La que nos toca contar ahora es la de un trabajador, Felipe Ayuso, que estaba trabajando en el enfoscado de los muros interiores, “sintió” que éstos quedaban excesivamente vacíos, desnudos. Se propuso entonces a Mariano Carabias la posibilidad de animar estas amplias superficies con pinturas que acabaron siendo esgrafiados, de acuerdo también con los arquitectos y el párroco. El tema inicial de conjunto, sugerido por el artista, fue la Creación que, finalmente, se concretó en la Creación del Hombre en el muro de fondo del presbiterio, y los Cuatro Evangelistas, como figuras humanas con sus símbolos respectivos, en las paredes laterales, junto a varios pájaros y cuatro árboles. Se trataba de la primera obra realizada en la arquitectura por parte de Mariano Carabias, recurriendo, como hemos escrito, a la técnica del esgrafiado en fresco y a mano libre. Como podemos comprobar, sus figuras humanas, desnudas o vestidas, se nos muestran planas, esquemáticas, reducidas a los elementos esenciales, pero a la vez son ampulosas, desproporcionadas, con cabezas pequeñas y miembros distorsionados o deformados. Se rigen por los principios de la frontalidad en algunos casos, como la representación del cuerpo de frente y la cabeza de perfil; los pliegues de la ropa, y el cabello o la barba se expresan con líneas onduladas muy simplificadas, casi infantiles. Esta forma de hacer, que trae a la memoria algunos de aquellos “convencionalismos” utilizados en diversos estilos artísticos, no es, ni más ni menos, que la respuesta interior y emocional de un gran artista plástico a unos temas concretos, y al espacio en el que están integrados.

Algo hay en la Creación del Hombre del mismo tema que Miguel Ángel pintó en la bóveda de la Capilla Sixtina, pero en ésta el Primer Hombre cobra vida en contacto con el dedo divino, y en la escena de la iglesia de San Frutos ese Hombre, en posición fetal, parece estar en letargo, ensimismado y encerrado en sí mismo, a la espera de despertar por la acción divina. De los extremos de esta escena, figuras de pájaros volando parecen continuar la obra de la Creación, aunque también forman parte de un repertorio naturalista muy querido por el artista. Los cuatro Evangelistas, cuya mirada y actitud se dirigen hacia el Creador, están representados según el orden de cada uno de ellos en el Nuevo Testamento, por lo que el primero a la derecha es San Marcos con el león, a continuación, San Mateo y el ángel, y al otro lado San Lucas con el buey y San Juan que sostiene en la mano el águila. Sus símbolos no son meros complementos, existe una relación mutua que va más allá de lo puramente alegórico o representativo, como si el artista buscara una cercanía con la realidad, una escena cotidiana. La manera de representar las figuras de animales es similar a las humanas.

Temas de la naturaleza son también los cuatro árboles que enmarcan los huecos del interior, ventanas y puertas de entrada. Su representación es esquemática y abstracta, como todo el conjunto, y están inspirados en la escena del Génesis donde se describe el Edén: “Hizo Yavé Dios germinar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y apetitosos para comer, además del árbol de la vida, en medio del jardín, y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en cuatro brazos”. Tienen un carácter decorativo y ornamental, con tintes “modernistas” por el predominio de lo curvilíneo. Aquéllos situados sobre las ventanas reciben simbólicamente la luz natural.

Mariano Carabias, que realizó toda la obra del esgrafiado en veinte días a partir de dibujos a escala y plantilla de hierro, puso un cuidado especial en la gradación de los perfiles de acuerdo con la iluminación concreta de cada uno de los detalles.

El pórtico da acceso a la iglesia y a las dependencias parroquiales. Así, la iglesia queda como “abrazada” y oculta por los dos bloques laterales del Centro Parroquial. En la planta baja de éstos se sitúa la capilla de diario, sacristía y salón de ancianos; en la primera aulas y despacho; en la tercera dos viviendas para los párrocos; y en la cuarta una biblioteca. Esta última tuvo que eliminarse en el proyecto inicial porque sobrepasaba la altura permitida, dejándola como torre-campanario, uso que nunca llegó a tener. La longitud de estas plantas se va reduciendo de abajo hacia arriba, lo que ha originado el singular alzado piramidal de la fachada.

Sobre el pórtico, formado por cuatro arcos de medio punto sobre pilares, se adelanta y eleva en el centro un bloque vertical cerrado en ángulo. El efecto final, con las líneas oblicuas de los laterales, es el de la proa de un barco o nave. Conocido es que estos elementos han tenido un carácter simbólico muy importante en el Cristianismo, y los referentes inmediatos son el Arca de Noé y la barca de San Pedro. El interior de la iglesia se llama nave, y la propia Iglesia como institución adquiere el mismo sentido.

Los arcos semicirculares, ciegos y abiertos, que articulan los muros exteriores y el pórtico, contrarrestan armoniosamente las líneas rectas predominantes del conjunto.

—

Extracto de un artículo de Estudios Segovianos (año 2015, tomo LVII, NUM. 114)

María Jesús Callejo Delgado

Profesora titular de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura de Madrid y Académica de número de la Real Academia de San Quirce