Por los años en que se construía la iglesia del Carmen de Segovia, la Iglesia Católica prepara en Roma un documento oficial con el fin de regular y unificar el Rito Romano de la Liturgia, labor que se consolida con la publicación del Misal Romano (1962). En el Capítulo, relativo a la Disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía, se dice: “Las iglesias, por consiguiente, y los demás lugares, sean aptos para la realización de la acción sagrada y para que se obtenga una participación activa de los fieles”. A esto cabría añadir: “Es preferible que en las iglesias nuevas que van a ser construidas, se erija un solo altar, el cual signifique en la asamblea de los fieles, un único Cristo y una única Eucaristía de la Iglesia”.

Esta tarea renovadora de la Iglesia Católica se consolidará en el Concilio Vaticano II (1962-1965), que finalizó con la publicación, entre otras, de la Constitución Sacrosanctum Concilium (1963), bajo el pontificado de Pablo VI.

En lo referente al arte religioso, dicha Constitución se manifiesta de la siguiente manera: “La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. También el arte de nuestro tiempo, y el de todos los pueblos y regiones, ha de ejercerse libremente en la Iglesia, con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia; para que pueda juntar su voz a aquel admirable concierto que los grandes hombres entonaron a la fe católica en los siglos pasados”.

En lo relativo a los edificios se define de forma muy general: “Al edificar los templos, procúrese con diligencia que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación activa de los fieles”. En cuanto a las imágenes religiosas: “Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles; con todo, que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa”.

Las consecuencias de éstas y otras reformas, fueron decisivas para el interior de las iglesias: un único altar, se suprimieron los altares laterales; separación del altar y el sagrario, que ahora puede situarse en una capilla lateral (se utilizará también como capilla de diario); un ambón fijo cerca del altar; una sede fija para el celebrante; un nuevo rito del bautismo, la pila bautismal pasaba, desde la entrada del templo, al presbiterio.

En España, el dominico José Manuel Aguilar jugó un papel esencial en la introducción de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y su aplicación en la arquitectura religiosa. A él se debe la fundación de la revista ARA (Arte Religioso Actual), donde, no sólo se publicaron algunos documentos oficiales de la Iglesia, sino que además se plantearon y debatieron cuestiones decisivas para el tema que tratamos.

El Concilio Vaticano II favoreció, también en nuestro país, un anhelo renovador y experimental en la arquitectura religiosa, que trajo como consecuencia una gran proliferación tipológica que respondía a diferentes criterios. El arquitecto Eduardo Delgado Orusco habla de cinco tipos de 1965 a 1975 en España. Las iglesias que se construyen en Segovia a partir del Concilio y hasta finales de siglo, pueden catalogarse dentro del “tipo asambleario”, uno de los que cita el arquitecto citado. En él se busca la máxima integración de los fieles en las celebraciones litúrgicas, entendiendo que: “en muchos casos, el concepto de integración –o participación- se identificó, simplificadamente, con la categoría de proximidad, lo que se tradujo en un cambio de la dimensión dominante del espacio sacro. Frente a los esquemas basilicales longitudinales se ensayaron otros –históricamente originales- de clara composición transversal”.

Es preciso tener en cuenta que lo que llamamos ahora iglesia no es un edificio, sino un conjunto edificado, formado por el templo o nave, capilla Eucarística o de diario, viviendas, aulas, despachos, salones, etc., y de planta funcionalmente asimétrica en general.

La iglesia de los Misioneros o del Padre Claret es la primera construida en nuestra ciudad durante esta etapa que llamamos postconciliar, con la peculiaridad de que se ha utilizado no sólo por el Colegio, sino también como extensión de la parroquia de El Salvador. Este doble uso conlleva unos condicionantes que el arquitecto resolvió de forma original.

En el terreno que ocupa se encontraba la antigua iglesia del Convento de los Franciscanos de San Pedro de Alcántara (Alcantarinos), cuya construcción se remonta al año 1579, recibiendo su iglesia la advocación de San Gabriel por el primer patrono, D. Gabriel de Ribera, vecino de Segovia. Por extensión, el conjunto se conocía como convento de San Gabriel.

Hacia el año 1835, y como consecuencia de la Desamortización, los alcantarinos de Segovia tuvieron que abandonar su convento. Desaparecía un convento y también un gran centro de formación cultural y religiosa.

Los Padres Misioneros del Corazón de María se instalaron en Segovia el 22 de noviembre de 1861 y lo hicieron en el número 21 de la Calle Daoíz, entonces llamada la Canongía Nueva. Después de barajar otros lugares de residencia, se ubicaron definitivamente en el convento de San Gabriel, cuyo estado era bastante lastimoso. Además de las ampliaciones realizadas en el convento para el nuevo colegio, se efectuaron obras importantes en la iglesia antigua, como elevar su altura.

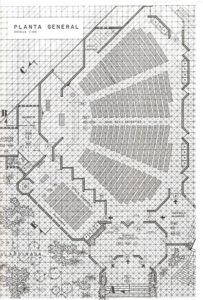

Después de varias reformas y ampliaciones en el colegio durante el siglo XX, la nueva iglesia se construye en el año 1972, según proyecto del arquitecto Javier Pérez García. Es una obra novedosa y singular. El volumen principal del conjunto es la nave, cuya planta dibuja un trapecio en el que sus líneas principales convergen en el presbiterio y sus lados son quebrados y rectos. En la idea subyace aquella forma en abanico que preconizaba Miguel Fisac en una fecha tan temprana como 1949, y que puso en práctica después de forma clara y rotunda en edificios como Santa María Magdalena de Madrid (1966/67), cuya planta recuerda a la que tratamos. Es más, cuando Javier Pérez García habla de muro “dinámico” y muro “estático”, como recurso para conseguir un fin que analizaremos después, no podemos por menos de recordar al arquitecto del “dinamismo espacial” en las iglesias, Miguel Fisac.

En el interior de la iglesia de los Misioneros de Segovia, y según palabras de su arquitecto, quiso crear “un ambiente acogedor, abrazando y rodeando el Tabernáculo, aumentado con la disposición en anfiteatro”. Se trata de un espacio en el que se ha puesto un interés especial en integrar y acercar a los fieles hacia el altar, utilizando varios recursos estéticos y constructivos (muro “estático” y muro “dinámico”), característico también de las iglesias que hemos llamado de tipo asambleario. En la memoria del proyecto se define este aspecto con mucha claridad: “Mínima distancia desde los últimos lugares hacia el presbiterio (a diferencia de la solución en nave longitudinal”.

El muro más largo, y base del trapecio, “está formado por muros quebrados que no se tocan y que con las vidrieras y fábrica de ladrillo, evitan la excesiva longitud de un muro recto. En los huecos de estas formas se sitúan los confesionarios y la consola del órgano”. El muro lateral derecho, con predominio de la línea recta, sólo se abre para dar cabida al coro (finalmente no realizado) y, con el fin de aumentar su “fuerza expresiva”, catorce cruces de ladrillo sobresalen de la pared para la realización del Via Crucis. El muro lateral izquierdo, medianero con la Capilla Eucarística o de diario, es quebrado y con saeteras (pequeños huecos abocinados) en la parte superior. Otro recurso utilizado con el mismo fin es la ligera pendiente del suelo hacia el presbiterio.

La luz se convierte en un elemento esencial, no tanto para iluminar, como para contribuir a crear un ambiente de recogimiento. Más bien puede hablarse de un interior en semipenumbra, pues en todo momento se ha procurado que sea una luz indirecta y que cambia de color en función de la luz del sol. En las zonas de mayor radiación solar se abrieron pequeñas saeteras de vidrio-cemento. En el resto vidrieras, también de vidrio-cemento, con temas abstractos pues “son vidrieras para dar luz, no para contemplarlas como elemento devoto figurativo”. El color de las mismas se ha estudiado según su orientación “con el fin de conseguir calentar las fachadas frías (E., NE. Y N.) y suavizar la intensidad luminosa en zonas caldeadas (SE., S., SO. y O.)”. En el presbiterio, elevado sobre tres gradas, la luz, invisible para los fieles, entra a través de una vidriera abierta en el lado derecho e ilumina el muro de fondo de dicho presbiterio.

La Capilla Eucarística, también utilizada como capilla de diario, es de planta rectangular y está adosada al muro quebrado de la iglesia situado a la izquierda según se entra. Comparte con ella dicho muro, siendo recto el opuesto: “El elemento dominante de toda la Capilla es el tabernáculo (en el ángulo noroeste de la capilla), auténtico Sagrario Viviente (P. Claret) mediante la LUZ, fuente suprema de VIDA…lo que se consigue mediante la gran claraboya cenital y reflectores alojados dentro”. Dicho tabernáculo es un espacio con entidad propia, cuyo volumen se trasdosa al exterior.

La sacristía, el pórtico de entrada (Espacio Prelitúrgico) y otras dependencias, son como células adosadas y perfectamente integradas en el gran espacio de la nave. El pórtico, al que se llega a través de una amplia escalinata, está situado en el ángulo suroeste de la nave, tiene planta poligonal, se combinan en él las líneas rectas y quebradas, y es el acceso de los fieles al templo, pues la entrada desde el colegio es independiente. Una vez en el interior de la nave es necesario girar para visualizar el presbiterio, porque, tanto éste como el pórtico no están en el mismo eje e, incluso, no es el eje más largo, lo es el transversal. En esta etapa de la arquitectura religiosa, “Frente a los esquemas basilicales longitudinales se ensayaron otros –históricamente originales- de clara composición transversal”.

El material principal utilizado es el ladrillo, material que se presta especialmente a ese sutil juego en todo el conjunto de muros quebrados y con aristas vivas.

En el arranque de la escalinata se encuentra la torre-campanario. Modesta en altura y sencilla, tiene una estructura de hierro recubierta por tres cuerpos verticales de ladrillo que soportan las tres campanas que había en la antigua espadaña de la Iglesia de San Gabriel. La advocación de aquella iglesia antigua rememoraba el nombre de su primer patrono fundador, la nueva iglesia tiene la titularidad de San Antonio Mª Claret, fundador de la Casa de los Padres Misioneros en Segovia.

La original planta de esta iglesia, el tratamiento expresivo de los muros y de la luz, la unidad de lo arquitectónico con el mobiliario, entre otros aspectos sumamente interesantes y novedosos, la convierten en el primer ejemplo en Segovia de la nueva arquitectura religiosa en España. No en vano, en 1973 obtuvo este edificio una Mención Especial en los Premios de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid al mejor edificio construido en 1972.

—

Extracto de un artículo de Estudios Segovianos (año 2015, tomo LVII, NUM. 114)

María Jesús Callejo Delgado

Profesora titular de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura de Madrid y Académica de número de la Real Academia de San Quirce