No fue un tema menor en aquella época de finales del XIX. La falta de viviendas, la escasez de trabajo y como consecuencia, de medios económicos, llevaban a familias que llegaban, bien de la provincia o de más lejos, a acercarse a la ciudad donde encontrar un mejor futuro. En el barrio de San Marcos, una de las puertas de acceso a la ciudad amurallada, un amplio colectivo no tuvo más posibilidad que la de ocupar una de las muchas cuevas que en las inmediaciones del arrabal existían, cuando éste espacio encontraban. Que no era fácil.

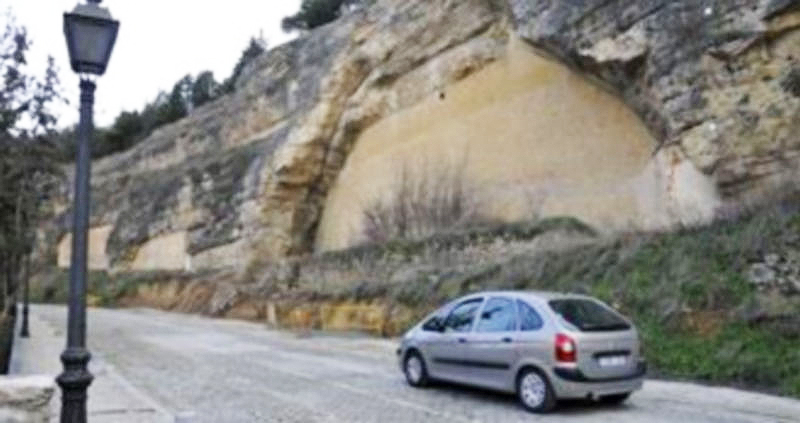

Se ubicaban las referidas ‘cuevas/estancia’ en la zona del Camino Nuevo y también en los altos de El Parral, donde años después, y durante mucho tiempo, fueron conocidas como ‘cuevas del champiñón’, pues en ellas se cultivaba el referido producto. La cueva más grande de las ocupadas era la de la curva frente al Alcázar en el referido Camino Nuevo. Hasta seis familias hubo en ella. Dejo constancia de que algunos de los niños/as de estas familias, acudían a las, también entonces, destartaladas escuelas de San Marcos.

Decreto municipal

No sé si para quien esto leyere puede ser revelador de lo que sucedía en el referido tiempo y en reiterado lugar. Lo describo. Año 1880. El Ayuntamiento de la ciudad toma el acuerdo por el que se compromete a tapiar las referidas cuevas. Lo hacía teniendo como referencia una ‘redada’ auspiciada por el Gobierno Civil que ordenaba a la Guardia Civil desalojar a cuantas personas ocupaban los referidos espacios. Todas ellas con mínimos recursos. Cierto era el peligro que corrían los que en ellas habitaban, tan cierto como la inexistencia de otras opciones donde habitar.

Ante la decisión referida de los representantes de la ciudad y una vez que se ejecutó el acuerdo, los ‘inquilinos’ de las cuevas instalan ‘casetas’ (o como mejor se entienda), en la principal calle del barrio: la carretera, a la vez que recurren la decisión del Ayuntamiento. Afirman en su escrito que los representantes de la ciudad lo hicieron ‘por mal querer’. Suplican que reconsideren su acuerdo y que ‘den por buena’ la decisión que con anterioridad les había avalado la Dirección General de Caminos.

Desde el Municipio responden: ‘Las barracas que han instalado no son uniformes (¿¿??) y deben someterse a la legislación de la calle’. El concejal, Doroteo Lotero, llegó más lejos: ‘La instancia presentada no habrá de tenerse en consideración si no cambian el lugar de ubicación de las casetas’. En ese mismo sentido se pronuncia el farmacéutico y concejal señor Llovet: ‘Su situación es un atentado contra la higiene’, pasando a ampliar su comentario con las siguientes frases: ‘siento perjudicar los intereses de estos desgraciados, pero hay que mantener el decreto de la alcaldía’.

Era alcalde de la ciudad Félix Santíuste. Los ocupantes de las casetas hubieron de retirarlas, mas y como en algún lugar habían de cobijarse y el Municipio no les ofrecía soluciones ¿dónde fueron?: a ‘sus’ cuevas. Y si alguna familia ‘mejoraba’ su situación porque encontraba trabajo en la ciudad y dejaba el ‘hotel’ -cuestión rarísima-, las ‘habitaciones’ eran ocupadas inmediatamente. Así, lo escribo como ‘anecdótico’ que, cuando el Lazareto, ‘hospital’ que se había construido frente al Santuario de la Fuencisla, se cerró, (ya en el siglo XX) el lugar, sin que en él se hiciera mejora ni modificación alguna, fue ocupado por familias.

Todo lo descrito lo viví muy de cerca, puesto que la vigencia se mantuvo varias décadas. Tanto, que al colegio acudí con hijos de las familias descritas, y en algunos casos hemos disfrutado de nuestra amistad durante años. Éramos todos niños. Todos iguales en los juegos y enseñanzas. Siguiendo, con cierta satisfacción, el caminar de quienes, no sin esfuerzo, abrieron comercio en la ciudad y han mantenido largo tiempo. Sin olvidar a quien desde un honesto trabajo se forjó un más que justificable ascenso personal. Tanto que él, que comenzó desde abajo, acabo dirigiendo.

Concretando. En el Camino Nuevo existieron, en la ya referida curva, zona de descanso del Pinarillo; la cueva situada unos metros más abajo y ubicada por encima del camino; la siguiente a corta distancia de la última curva antes de llegar al puente de La Fuencisla; la penúltima donde, se cree, que estuvo la Ermita hospital de San Lázaro y la última del sector al inicio de la breve escalera, esculpida en la roca, que daba acceso al Lazareto.

Las tres de las cuevas de los altos del Parral, también estaban ocupadas. No así la situada al comienzo del camino que conducía a las referidas, en la zona del barranco que discurre entre Zamarramala y San Marcos a dos pasos de la Vera Cruz. Ésta, por lo horadado de su roca y desprendimientos, constituía un peligro para la integridad de quien hubiera entrado allí.

Lo descrito configura un ‘trocito’ de nuestra historia ciudadana. Que cada cual le dé la importancia que considere oportuno. Todas las referidas se tapiaron y así continúan. La historia, reflejada en las trazas que dejaron sus ocupantes, quedaron, ojala lo sea para siempre, ‘clausuradas’.

Ahora, ahora el problema es otro. Pues incluso los que quieren y pueden no encuentran ¿El tiempo lo cura todo?

Nueva cofradía

Vera Cruz. Su retablo mayor o de la Resurrección, fue un trabajo de la Escuela Castellana fechado en 1516. Era entonces Comendador de la Orden, Fray Juan de Dávila. Fue restaurado –lo dejó escrito el Marqués de Lozoya-, en 1951. El trabajo estuvo a cargo de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Otra talla, la del Cristo del Sepulcro, se encuentra en la iglesia de Zamarramala. Al ‘hilo’ de esta noticia encontré un pasaje escrito por Manuela Villalpando, donde deja constancia de la existencia de una ‘Cofradía de la Vera Cruz que tenía una huerta arrendada junto al rio Eresma’. Ribera de San Marcos, entre los años 1464 y 1525.