—Es usted arquitecto, profesor, divulgador y promotor de una aproximación a la arquitectura e historia que se centra tanto en la modernidad temprana como en los universos digitales contemporáneos y la arquitectura del videojuego. Cuéntenos, ¿qué le indujo a estudiar arquitectura?

—Crecí a la sombra de la Alhambra, tanto en sentido figurado como literal. En mi infancia, solía pasear con mi abuela por la Cuesta Gomérez para jugar con otros niños en la Plaza de los Aljibes. Cuando comencé mis estudios de licenciatura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada no buscaba necesariamente cultivar un enfoque histórico o patrimonial, más bien tenía un interés por las técnicas constructivas heredado de mi padre aparejador, pero poco a poco esas experiencias de exploración y descubrimiento en el casco antiguo granadino me fueron alcanzando. A partir de ellas cultivé un interés por el estudio de la arquitectura patrimonial y la historia urbana que se alimentó de estancias formativas en Italia, Marruecos y Colombia, donde posteriormente realicé estudios de posgrado y comencé mi carrera como docente e investigador en la Universidad de los Andes de Bogotá. De ahí salté a Italia para cursar un doble doctorado en el Politécnico di Torino en alianza con la Universidad de Granada, para después realizar estancias académicas en Washington DC y regresar finalmente a España como investigador en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la histórica ETSAM.

—¿Qué momentos y lugares de la arquitectura virreinal en Iberoamérica le interesan especialmente?

—Mi conexión particular con América nace a partir de Colombia. Bogotá, antes llamada Santa Fe de Bogotá, antigua capital del nuevo Reino de Granada, fundada por el también granadino Gonzalo Jiménez de Quesada… Todos estos son nombres y lugares que resuenan con mi pasado. También con las tensiones religiosas, políticas e ideológicas que se dieron en Granada durante el siglo XVI en el periodo inmediatamente posterior a la caída del emirato nazarí, es decir, al mismo tiempo que nacían y se consolidaban las ciudades y regiones coloniales que hoy conforman Colombia. A partir de ese primer momento de contacto, siempre he utilizado conexiones vitales similares como apoyo para compartimentar mi acercamiento al amplísimo patrimonio arquitectónico y urbano de Iberoamérica, donde hay tanto interesante que estudiar que serían necesarias muchas vidas para rascar siquiera la superficie. Es decir, de entre todos los temas que considero pertinente y necesario estudiar y para cuyo estudio estoy formado, la vida misma me va llevando por sí misma a concentrarme en unos y no en otros.

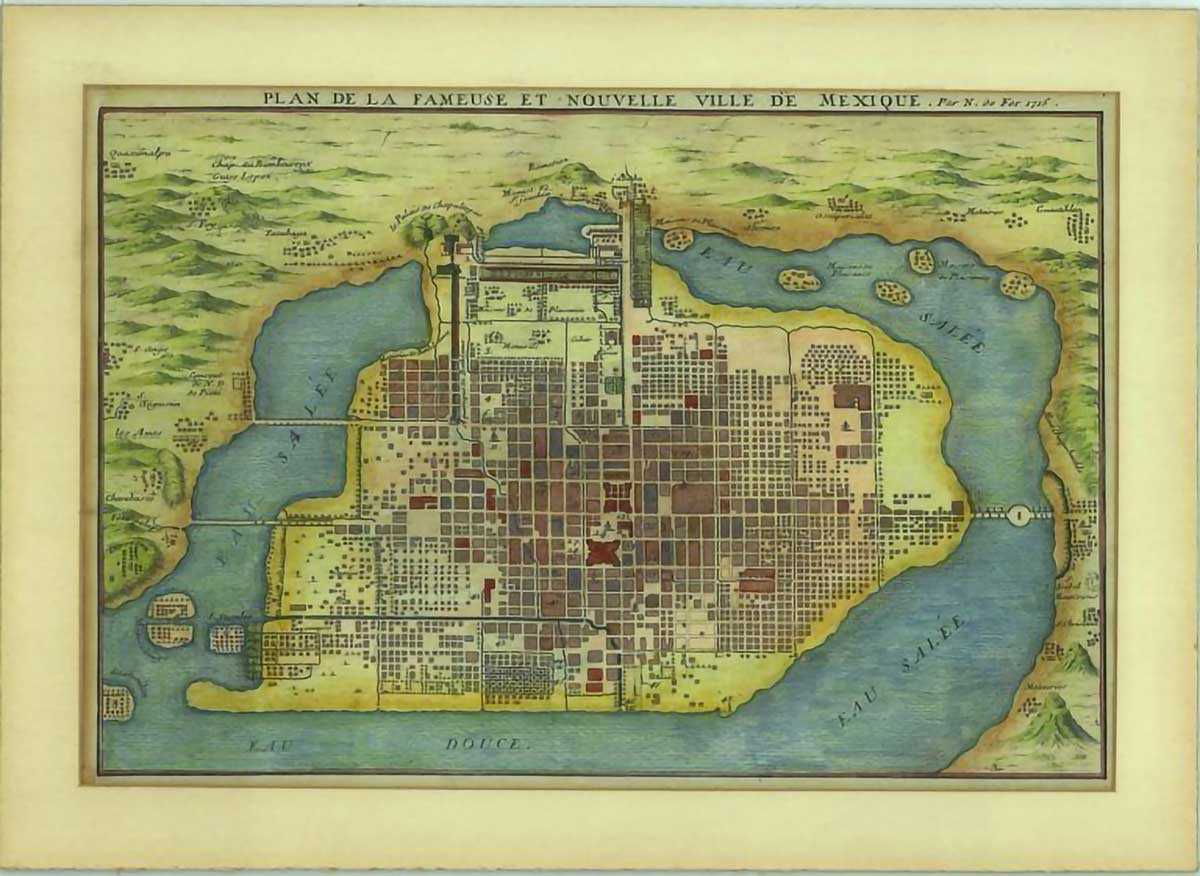

Así, desde Colombia comencé una serie de visitas al sur de Estados Unidos que sigo repitiendo siempre que me es posible, comprobando de primera mano los contrastes entre lo que en EEUU se entiende como ‘Hispanic-American heritage’ y su contraste con capitales como Washington DC, donde viví como investigador pensionado en la prestigiosa biblioteca Dumbarton Oaks de la Universidad de Harvard. También me ha interesado mucho el resto de la región andina, visitando Chile en varias ocasiones y revisando documentación relativa a las fundaciones de Manso de Velasco del siglo XVIII. En tiempos más recientes he extendido mi interés por lo novohispano al actual México y sobre todo el centro de su capital, donde la arquitectura posee importantes conexiones granadinas. El Sagrario Metropolitano de Ciudad de México posee un carácter absolutamente conectado al barroco andaluz en su punto más álgido de despliegue plástico y formal. El arquitecto que lo diseñó a mediados del siglo XVIII, Lorenzo Rodríguez, era oriundo de Guadix, donde están también las raíces de mi familia. Es posible que nuestros árboles genealógicos se crucen. Nunca lo he comprobado.

—¿Qué nos puede contar de los fundadores de ciudades en América?

—Ya en 1864 escribía Fustel de Coulanges “la elección de un solar es un grave asunto del que dependía el destino de un pueblo… y se dejaba siempre a la elección de los dioses.” Coulanges se refería concretamente al origen de la ciudad grecorromana, pero hacía alusión a principios profundos, esenciales al género humano, los mismos que el arquitecto y teórico Joseph Rykwert extendió a la antropología urbana a partir de los años 60. Construir la ciudad, en términos materiales, la urbs como diríamos en latín, es parte inseparable de la construcción de las sociedades y los estamentos que las estructuran, esto es, de la CIVITAS. Esta relación interdependiente, profundamente enraizada en aspectos religiosos y rituales durante la antigüedad, no lo estuvo menos durante la edad moderna y, en concreto, en el contexto del imperio español en América. Fundar una ciudad implicaba un acto heroico: el de emular en el presente las hazañas de los grandes fundadores míticos del pasado, fuera este reciente o remoto. Los fundadores se subían a hombros de gigantes. Jiménez de Quesada era muy consciente de que fundar Santa Fe de Bogotá implicaba emular nada menos la fundación de Santa Fe de Granada por parte de los Reyes Católicos tras la conquista de Granada. Tampoco Jorge Robledo eligió por casualidad el nombre de Antioquía para la ciudad que fundó dos años más tarde, conectando su empresa fundacional con la de Alejandro Magno en el Mediterráneo oriental que, a su vez, extendía el modelo urbano de Alejandría. La mayoría de estos fundadores no eran ingenieros ni arquitectos sino militares con trasfondos variopintos, a menudo ligados a la formación en leyes y cargos gubernamentales. En este sentido, para mí la ciudad colonial no es tan sólo un dispositivo tecnológico sino un entramado complejo de principios e ideales encarnados en trazas urbanas, criterios constructivos y manifestaciones arquitectónicas muy precisas. Si bien los siglos XVI a XVIII representan un periodo determinante para el desarrollo de la técnica y la ingeniería, así como de la legislación y de los cuerpos burocráticos del estado, encontramos que las ceremonias celebradas para la fundación de ciudades y los protocolos a través de los cuales se tomaba posesión de la tierra tienen mucho de rito religioso, de teatro místico en el que todos los agentes implicados, humanos y no humanos, tenían un papel que interpretar.

—¿Qué documentación consulta y maneja sobre el planeamiento urbanístico histórico?

—Además de concentrar mi trabajo en el momento fundacional de la ciudad por esa compleja carga histórica que explicaba antes, otro de los aspectos que me interesan de ella son las tipologías documentales que se derivan de la fundación. Me explico. A partir de los años 60 del siglo pasado, historiadores, arquitectos y urbanistas reputadísimos realizaron catálogos de ciudades y trazas americanas que siguen muy presentes hoy en día. La mayoría de estas investigaciones se centraron en colecciones de planos y mapas como los que conserva hoy el Archivo General de Indias, centrando la mirada en la forma urbana dibujada por manos muy distintas y con objetivos diferentes. Por ejemplo, en el catálogo del AGI encontramos cartografías muy diversas. Unas representan ciudades y territorios con gran precisión tal y como eran en su momento, otras son proyectos ingenieriles de cómo debían transformarse en el futuro, muchas forman parte de informes breves con dibujos esquemáticos enviados al Consejo de Indias, etc. Si bien fue muy productivo en su momento realizar estudios de la forma urbana que combinaban estas fuentes entre sí, yo considero que hoy en día el péndulo se mueve en la dirección contraria y me concentro en entender qué hace a estos documentos diferentes entre sí para alcanzar una apreciación más profunda de sus características propias.

En este sentido, tengo la mirada puesta en documentos elaborados y/o emitidos durante el proceso mismo de creación de las ciudades, incluyendo los años inmediatamente previos y posteriores a su fundación. La mayoría fueron elaborados por notarios y escribanos a las órdenes de adelantados, capitanes, regidores, jueces y otros oficiales españoles con la capacidad de fundar. La propia justificación legal de haber adquirido dicha capacidad suele ser una parte importante en la documentación. Las trazas urbanas y los planos de ejidos agrícolas son también elementos clave, pero no tenían la aspiración de operar como soportes gráficos independientes del mismo modo en que lo haría la planta de un plan general urbano hoy en día. Por eso, busco siempre reconciliar entre sí los soportes gráficos y manuscritos. Evitar la separación entre planos y textos escritos que normalmente se impone en los archivos por razones de conservación. Por ejemplo, me dedico a revisar transcripciones o transcribir yo mismo las primeras visitas de los fundadores al lugar de la futura ciudad, extrayendo de ellas la información espacial del territorio, y redibujándola para comprenderla mejor. Estudio además la relación entre estos relatos y el marco legal del Imperio Español, analizando el modo en el que las nuevas ciudades se adaptaban a la normativa y cómo esta misma cambiaba de manera dinámica, enfrentando los nuevos desafíos del territorio americano e incorporando las prácticas que allí se prototipaban. En este sentido, he podido comparar documentos fundacionales de ciudades asentadas en el mismo periodo, pero en territorios muy distantes entre sí como Boyacá (Colombia) y Jaén (España), analizando sus similitudes e interpretando sus diferencias. También me interesa rescatar libros de fundación cuyo estudio no ha sido retomado desde finales del siglo XX. Por ejemplo, en septiembre del año pasado tuve la oportunidad de fotografiar por primera vez con medios modernos el libro de la fundación de Villa de Leyva (Colombia, 1572-1582), que permanecía en un archivo reservado desde que el historiador Alberto Corradine lo calcó en los años 80 y del cual tan sólo estaba disponible una copia en microfilm de 1995, muy desgastada. Desde mi punto de vista, los arquitectos y urbanistas tenemos un papel clave en la recuperación de este patrimonio documental íntimamente conectado con nuestra disciplina.

—¿Ha leído “Un imperio de ingenieros” de Lucena y Fdez Armesto?

—Sí, es un libro fantástico. Entre las muchas obras e ingenios que incluye, refleja también el pensamiento urbano de los ingenieros imperiales y sus propuestas en este sentido: la planta del pueblo de Teotenango en Nueva España, las fortificaciones de Cartagena de Indias de Cristóbal de Roda Antonelli, el puente colgante sobre el Río Santa de José Coquette, etc. De hecho, la planimetría más antigua que se conserva de la ya mencionada Santa Fe de Granada es de 1777 y pertenece a un proyecto de canalizaciones del arquitecto/ingeniero Francisco Quintillán y Loys, seguidor de Ventura Rodríguez. En este sentido, el trabajo de Manuel Lucena y Felipe Fernández-Armesto es toda una inspiración por su erudición, su capacidad de síntesis y su potencia narrativa. Manuel Lucena ha sido uno de mis principales mentores desde que nos encontramos por primera vez en Bogotá hace ya una década.

—¿Quién fue José de Coquette?

—José Coquette Gallardo fue un ingeniero de origen francés enviado por la corona española a América en el siglo XVIII. Primero se desempeñó en Guatemala como capitán de caballería (1779-1783) para después ser reasignado a Perú en 1784 siguiendo el nombramiento del Virrey flamenco Teodoro de Croix. Una vez allí, Coquette fue miembro fundador y primer director del Tribunal de Minería de Lima desde 1785, convirtiéndose en uno de los líderes intelectuales de la región. Estuvo íntimamente ligado a La Sociedad Académica de Amantes de Lima junto a figuras como Hipólito Unanue, primer rector del Colegio de Medicina de San Fernando de Lima donde también se dictaban clases en topografía, mineralogía, botánica, química, mecánica, astronomía y geometría. La Sociedad Académica de Amantes de Lima editaba la revista Mercurio Peruano donde José Coquette publicó la mayoría de sus trabajos, incluyendo su pionera traducción al español en 1792 del Tratado Elemental de Química de Antoine-Laurent Lavoisier, publicado apenas 3 años antes.

—Una reciente intervención suya en Colombia llama la atención por su título: “Lawscapes, ley, ciudad y paisaje en el Imperio español” ¿Por qué hace referencia a la ley? ¿Fue, además de un imperio de ingenieros, uno de abogados?

—El término Lawscape, del inglés law (ley) y landscape (paisaje) lo encontré por primera vez en la obra de Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, profesor de la Universidad de Westminster que lo trabaja en sus clases de historia y teoría del derecho. Philippopoulos habla de un spatial-turn —en términos Foucaultianos— aplicado a la teoría del derecho como una forma de espacializar la ley para entender que los sistemas legales se manifiestan a través del paisaje, sobre todo, del paisaje urbano. En mi trabajo propongo el movimiento contrario, el de aplicar un legal-turn a la historia de la arquitectura y el urbanismo, explicando que los diseños de urbanistas, arquitectos e ingenieros existen dentro de un maremagnum de condicionantes normativos en constante discusión que es necesario incluir en el análisis. Esto se manifiesta de diferentes maneras según el caso estudiado. Por ejemplo, en el contexto del imperio español, la traza de fundación de las ciudades coloniales nunca se pensó para operar separada de los preceptos legales y las actas notariales que acompañaba. Yo propongo estudiarlas en conjunto como un paisaje legal unitario, es decir, como un lawscape.

Lo mismo ocurre con las obras de ingeniería. Por ejemplo, en 1799, José Coquette propuso al Virrey Teodoro de Croix la construcción de un puente flotante sobre el Río Santa, uno de los más caudalosos de Perú que ya había arrastrado otros puentes construidos junto a la localidad del mismo nombre. Su diseño se basaba en una especie de barcaza asegurada por un sistema de poleas y cables elevados sobre el río que permitían aprovechar la corriente para cruzar pero que al mismo tiempo quedaban por encima del alcance de las riadas. Esto lo explica el propio Coquette en la primera parte de un dossier conservado hoy en el archivo de Dumbarton Oaks. Sin embargo, el resto del legajo lo conforman documentos legales y correspondencia que abarca el periodo de 10 años posterior al proyecto del puente, incluyendo requerimientos de Coquette solicitando el abastecimiento de cabos marítimos y otras herramientas de construcción, peticiones de privilegios sobre las tierras circundantes al puente como recompensa por construirlo y para garantizar la sostenibilidad económica de su operación, numerosos informes técnicos sobre el mismo, quejas de propietarios circundantes que reclaman la propiedad de esas mismas tierras, etc. De hecho, el expediente completo no se presenta como un proyecto de puente sino como un título de propiedad transferible. Gracias a este expediente más amplio podemos entender, por ejemplo, que la operación del puente levantó suspicacias desde un primer momento por conflictos con los operarios de la barcaza. Eventualmente la barca fue hundida en el centro del río, rellenada con piedras y utilizada como estribo central para apoyar un puente más tradicional.

Conocemos el resultado gracias al levantamiento de este segundo puente que realizó el perito Antonio De Ugartevidea en 1811 y que se conserva en el Archivo General de Indias, el mismo que también aparece en el libro de Lucena y Fernández-Armesto y que ha formado parte de múltiples exposiciones sobre ingeniería española en América. Su historia previa a 1811 era desconocida hasta ahora. Teníamos la imagen de su paisaje material, pero nos faltaba el paisaje legal.

En este sentido, mi respuesta es un sí rotundo. El imperio español fue un imperio de ingenieros y también de abogados, jueces y notarios. De letrados, es decir, de hombres de letras. Es cierto que la figura del ingeniero fue protagónica a partir de finales del siglo XVI, culminando a finales del XVIII y principios del XIX durante lo que se ha venido a llamar la Ilustración. Sin embargo, me atrevería a decir que el final del siglo XV y el inicio del XVI fueron del imperio letrado. Dos de los hitos más relevantes de la Granada de la década de 1490 son las capitulaciones de Granada y las capitulaciones de Santa Fe, ambos documentos legales cuyo impacto se expande por encima del asedio a la capital nazarí o de los baluartes construidos por Ramiro López para su asedio, primero, y para su defensa, después. Las grandes capitales andinas como Lima, Bogotá o Santiago fueron ciudades sin murallas. No se contó con ingenieros en su fundación, al menos no en un primer momento. De hecho, cuando Battista Antonelli dibujó las primeras fortificaciones para Cartagena de Indias casi 70 años después de su fundación, realizó en sus planos un esquema de la trama urbana existente para inmediatamente después superponerle una geometría fortificada sin traza interior. Esta dinámica de relación y oposición entre estructuras urbanas civiles y fortificaciones militares es de hecho una constante durante este periodo, señalando esa doble dimensión legal e ingenieril del imperio.

—Es pionero en unir arquitectura y videojuegos ¿Qué nos puede decir?

—Que no estoy loco, aunque lo parezca (risas). El contraste entre estas dos líneas de trabajo siempre llama mucho la atención. Resulta difícil imaginar que alguien vinculado a los archivos históricos y los documentos notariales pueda estar interesado al mismo tiempo en los mundos virtuales más contemporáneos pero lo cierto es que, bajo mi punto de vista, no son cosas tan diferentes. Como argumenté en su momento en la revista científica Culture&History del Instituto de Historia CSIC, la arquitectura y los espacios urbanos presentes en el mundo del videojuego reproducen a menudo ideas de representación política e imagen del poder directamente ancladas en la modernidad temprana. De hecho, los estudios del videojuego tampoco son algo nuevo. Tienen al menos dos décadas de historia como campo académico, con referentes como la revista danesa Game Studies y el MIT Game Lab. Sus líneas de investigación incluyen acercamientos que provienen de muchas disciplinas, incluidas por supuesto la programación y las nuevas tecnologías, pero también la historia, la antropología, la sociología, los estudios políticos y los estudios de género, entre muchas otras. En este sentido, la arquitectura llega tarde. Mi objetivo es incluir el videojuego como parte del universo de objetos de estudio que forman parte de los intereses de la arquitectura. No se trata de que las escuelas de arquitectura formen creadores de videojuegos, aunque irónicamente ya lo hayan hecho, con casos insignes como el de Juan Delcán, creador junto a Paco Menéndez del videojuego español La Abadía del Crimen en 1987 mientras era estudiante en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, el mismo centro donde dicto clase hoy. La Abadía tiene incluso su propio sello de correos. Al igual que otros medios culturales y artísticos como la pintura, el paisajismo, la literatura, el teatro, el cine, la performance y la instalación, el videojuego posee también aspectos esencialmente espaciales que se pueden estudiar a través de la composición y el análisis arquitectónico. Junto a mis estudiantes, visitamos arquitecturas digitales, las medimos y las dibujamos utilizando herramientas muy similares a los arquitectos que dibujaron nuestras iglesias y catedrales durante el siglo pasado. La principal diferencia radica en que, mientras que unos se basan en la realidad material, otros lo hacen en la digital. Ambos comparten, compartimos, el interés por la composición, por el orden ideal expresado a través de estructuras de relaciones entre formas y significados. Algunas de las arquitecturas digitales que dibujan mis estudiantes resultan al final ser demasiado banales y se olvidan rápido. Otras en cambio tienen algo más, una profundidad particular que las hace perdurar en el tiempo y la memoria. Ocurre así en la arquitectura del videojuego tal cual como en la arquitectura construida.

Lo mismo ocurre con las obras de ingeniería. Por ejemplo, en 1799, José Coquette propuso al Virrey Teodoro de Croix la construcción de un puente flotante sobre el Río Santa, uno de los más caudalosos de Perú que ya había arrastrado otros puentes construidos junto a la localidad del mismo nombre. Su diseño se basaba en una especie de barcaza asegurada por un sistema de poleas y cables elevados sobre el río que permitían aprovechar la corriente para cruzar pero que al mismo tiempo quedaban por encima del alcance de las riadas. Esto lo explica el propio Coquette en la primera parte de un dossier conservado hoy en el archivo de Dumbarton Oaks. Sin embargo, el resto del legajo lo conforman documentos legales y correspondencia que abarca el periodo de 10 años posterior al proyecto del puente, incluyendo requerimientos de Coquette solicitando el abastecimiento de cabos marítimos y otras herramientas de construcción, peticiones de privilegios sobre las tierras circundantes al puente como recompensa por construirlo y para garantizar la sostenibilidad económica de su operación, numerosos informes técnicos sobre el mismo, quejas de propietarios circundantes que reclaman la propiedad de esas mismas tierras, etc. De hecho, el expediente completo no se presenta como un proyecto de puente sino como un título de propiedad transferible. Gracias a este expediente más amplio podemos entender, por ejemplo, que la operación del puente levantó suspicacias desde un primer momento por conflictos con los operarios de la barcaza. Eventualmente la barca fue hundida en el centro del río, rellenada con piedras y utilizada como estribo central para apoyar un puente más tradicional. Conocemos el resultado gracias al levantamiento de este segundo puente que realizó el perito Antonio De Ugartevidea en 1811 y que se conserva en el Archivo General de Indias, el mismo que también aparece en el libro de Lucena y Fernández-Armesto y que ha formado parte de múltiples exposiciones sobre ingeniería española en América. Su historia previa a 1811 era desconocida hasta ahora. Teníamos la imagen de su paisaje material, pero nos faltaba el paisaje legal.

En este sentido, mi respuesta es un sí rotundo. El imperio español fue un imperio de ingenieros y también de abogados, jueces y notarios. De letrados, es decir, de hombres de letras. Es cierto que la figura del ingeniero fue protagónica a partir de finales del siglo XVI, culminando a finales del XVIII y principios del XIX durante lo que se ha venido a llamar la Ilustración. Sin embargo, me atrevería a decir que el final del siglo XV y el inicio del XVI fueron del imperio letrado. Dos de los hitos más relevantes de la Granada de la década de 1490 son las capitulaciones de Granada y las capitulaciones de Santa Fe, ambos documentos legales cuyo impacto se expande por encima del asedio a la capital nazarí o de los baluartes construidos por Ramiro López para su asedio, primero, y para su defensa, después. Las grandes capitales andinas como Lima, Bogotá o Santiago fueron ciudades sin murallas. No se contó con ingenieros en su fundación, al menos no en un primer momento. De hecho, cuando Battista Antonelli dibujó las primeras fortificaciones para Cartagena de Indias casi 70 años después de su fundación, realizó en sus planos un esquema de la trama urbana existente para inmediatamente después superponerle una geometría fortificada sin traza interior. Esta dinámica de relación y oposición entre estructuras urbanas civiles y fortificaciones militares es de hecho una constante durante este periodo, señalando esa doble dimensión legal e ingenieril del imperio.

—Es pionero en unir arquitectura y videojuegos ¿Qué nos puede decir?

—Que no estoy loco, aunque lo parezca (risas). El contraste entre estas dos líneas de trabajo siempre llama mucho la atención. Resulta difícil imaginar que alguien vinculado a los archivos históricos y los documentos notariales pueda estar interesado al mismo tiempo en los mundos virtuales más contemporáneos pero lo cierto es que, bajo mi punto de vista, no son cosas tan diferentes. Como argumenté en su momento en la revista científica Culture&History del Instituto de Historia CSIC, la arquitectura y los espacios urbanos presentes en el mundo del videojuego reproducen a menudo ideas de representación política e imagen del poder directamente ancladas en la modernidad temprana. De hecho, los estudios del videojuego tampoco son algo nuevo. Tienen al menos dos décadas de historia como campo académico, con referentes como la revista danesa Game Studies y el MIT Game Lab. Sus líneas de investigación incluyen acercamientos que provienen de muchas disciplinas, incluidas por supuesto la programación y las nuevas tecnologías, pero también la historia, la antropología, la sociología, los estudios políticos y los estudios de género, entre muchas otras. En este sentido, la arquitectura llega tarde. Mi objetivo es incluir el videojuego como parte del universo de objetos de estudio que forman parte de los intereses de la arquitectura. No se trata de que las escuelas de arquitectura formen creadores de videojuegos, aunque irónicamente ya lo hayan hecho, con casos insignes como el de Juan Delcán, creador junto a Paco Menéndez del videojuego español La Abadía del Crimen en 1987 mientras era estudiante en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, el mismo centro donde dicto clase hoy. La Abadía tiene incluso su propio sello de correos. Al igual que otros medios culturales y artísticos como la pintura, el paisajismo, la literatura, el teatro, el cine, la performance y la instalación, el videojuego posee también aspectos esencialmente espaciales que se pueden estudiar a través de la composición y el análisis arquitectónico. Junto a mis estudiantes, visitamos arquitecturas digitales, las medimos y las dibujamos utilizando herramientas muy similares a los arquitectos que dibujaron nuestras iglesias y catedrales durante el siglo pasado. La principal diferencia radica en que, mientras que unos se basan en la realidad material, otros lo hacen en la digital. Ambos comparten, compartimos, el interés por la composición, por el orden ideal expresado a través de estructuras de relaciones entre formas y significados. Algunas de las arquitecturas digitales que dibujan mis estudiantes resultan al final ser demasiado banales y se olvidan rápido. Otras en cambio tienen algo más, una profundidad particular que las hace perdurar en el tiempo y la memoria. Ocurre así en la arquitectura del videojuego tal cual como en la arquitectura construida.