Estaba presente –no hay nada nuevo– una crisis económica con el encarecimiento del precio del dinero y coincidente ello con dos años sucesivos de malas cosechas, que provocaron crisis de hambre entre las clases más desfavorecidas. También una latente crisis política, pues en un país de 15.000.000 de habitantes apenas había 500.000 personas con derecho a voto, de las clases nobles y acomodadas, solo varones, por supuesto.

Es ante esta situación que un grupo de generales, encabezados por el general Serrano, Duque de la Torre; por el general Juan Prim y por el almirante Juan Bautista Topete, promueven una insurrección en Andalucía, que fue progresando en dirección a Madrid. El 28 de septiembre de 1868 tuvo lugar la batalla del puente de Alcolea (Córdoba), que enfrentó a los militares sublevados contra la reina Isabel II y las tropas realistas eran mandadas por el general Pavía, Marqués de Novaliches. Pavía perdió la batalla y resultó herido en la misma. La derrota de las tropas realistas significó el final del reinado de Isabel II.

Después de ello, se produce la salida de Isabel II y de su familia hacia el exilio y se constituyó una Junta Cívico-Militar, que dio origen a un Gobierno Provisional, encabezado por el general Serrano, principal cabeza de la insurrección. Posteriormente, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes con el objetivo de elaborar la que sería conocida como la Constitución de 1868, la cual podría considerarse ya como democrática por varios motivos.

En primer lugar y recogiendo el espíritu y ambiciones de los varios grupos que apoyaron la revolución “Gloriosa”, el nuevo texto constitucional sentaba el principio de que la Soberanía Nacional residía en el Pueblo Español, siendo el régimen monárquico el que se establecía. También se reconocía la división de Poderes clásica: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Sin embargo, al no existir un rey o reina que pudiese ocupar el Trono y, por tanto, ejercer aquella magistratura, se estableció un régimen provisional de Regencias, que encabezó en primer lugar el general Serrano. Entre tanto, se buscaba a la persona que pudiese encarnar la Institución Monárquica y se barajaron varias opciones y candidatos: En primer lugar, D. Antonio de Orleans, cuñado de Isabel II; el Pretendiente Carlista, conocido como Carlos VII; D. Fernando de Coburgo, Rey Consorte de Portugal;el Príncipe alemán Leopoldo de Hohenzollern y también se postuló como candidato el hijo de Isabel II, futuro Alfonso XII.

Pero, por el momento, ninguno de los citados resultaba apto a los ojos de quienes habían promovido la revolución y de los distintos grupos que la habían apoyado. El General Prim, contrario a la continuidad de la Casa de Borbón en el Trono de España, ante las divergencias de opinión entre los propios que habían forzado la salida de España de Isabel II, se inclinó por un candidato al Trono “ inocuo” a los ojos de todos y de los propios españoles, que apenas sabían de su existencia.

Se trataba del príncipe italiano Amadeo de Aosta, hijo segundo del Rey de Italia Victor Manuel de Saboya y de su mujer María Adelaida de Austria. Amadeo era conocido como “El Rey Caballero”, una persona bien formada, culta y de ideas progresistas. Todo ello venía como anillo al dedo a los promotores de la Revolución del 68, que albergaban la idea de reformar España e introducirla en la modernidad.

El reinado de Amadeo I forma parte del período del Sexenio Democrático (1868-1874), que comienza con la Revolución de 1868 y que termina con la también fracasada Primera República Española (1873-1874). El nuevo rey no era agradable para las clases altas –monárquicas de la Casa Borbón– ni a los dignatarios de la Iglesia, ni tampoco a la gran masa de españoles, que lo consideraban un rey extraño. Otros descontentos con la elección de Amadeo I fueron los partidarios del Carlismo, pues su candidato, el Duque de Madrid (Carlos VII para sus partidarios), que había renunciado a sus derechos al Trono, volvió a reivindicarlos, dando origen a la Tercera Guerra Carlista.

Las perspectivas de duración del reinado se hicieron escasas; en primer lugar porque el principal mentor del nuevo Rey, el general Juan Prim y Prats, era asesinado cuando el 27 de Diciembre de 1870 regresaba de las Cortes a su residencia en el Palacio de Buenavista –actual Cuartel General del Ejército–. Y, aunque salió por su pie del coche en que viajaba junto a su ayudante y entró en su domicilio, falleció tres días después, debido seguramente a una septicemia provocada por las heridas, en una época en la que no existían los antibióticos ni sus antecedentes, las sulfamidas, que, de haber sido utilizados, podrían haber salvado la vida a Prim.

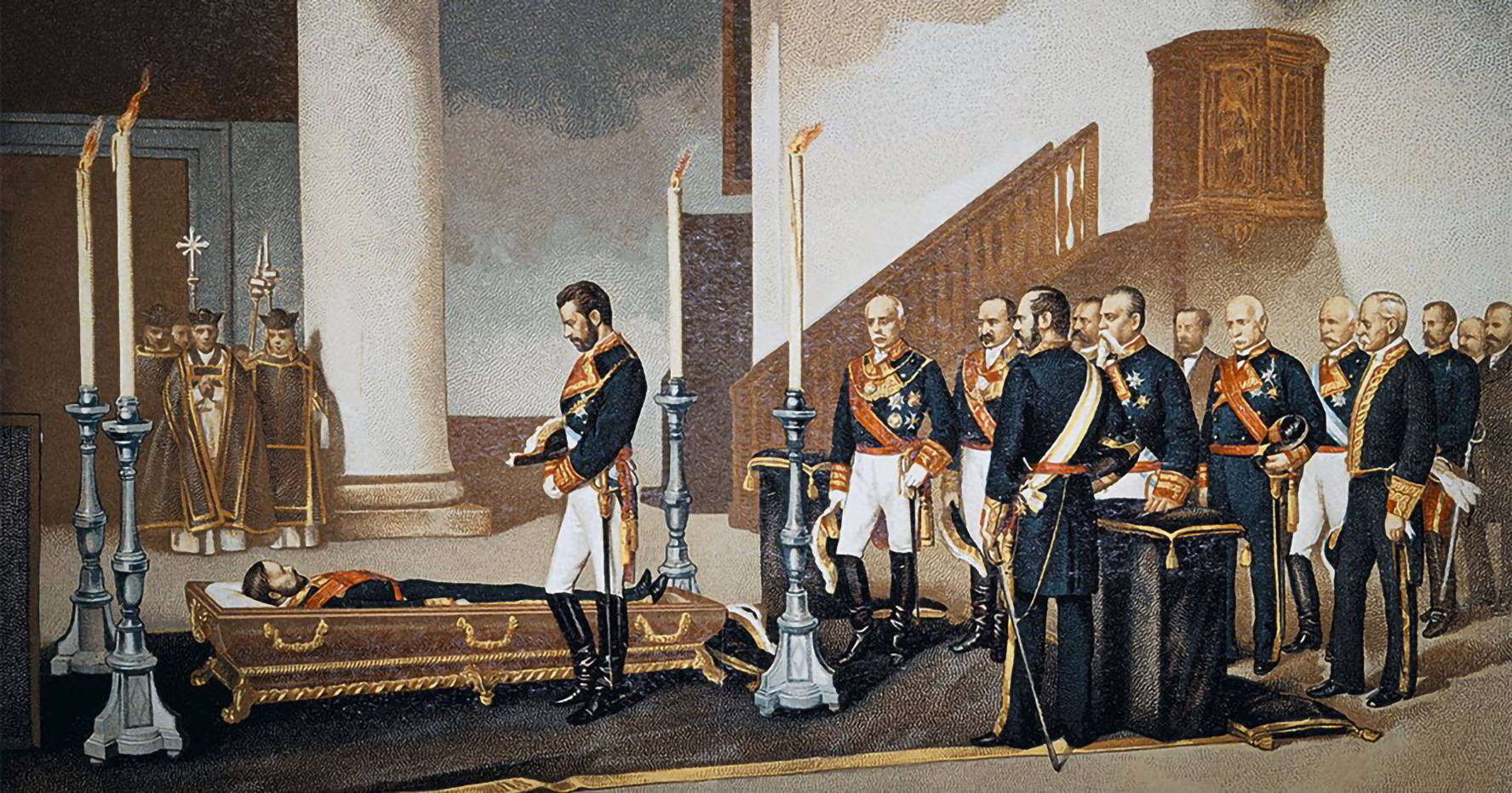

Amadeo I entró en Madrid el 2 de enero de 1871 y ese mismo día juró la Constitución de 1869 ante las Cortes. Más tarde se dirigió a la iglesia de la Virgen de Atocha donde se había instalado la capilla ardiente del general Prim, momento que inmortalizó el pintor Antonio Gisbert. Pero, como ya se ha dicho, su reinado fue breve, pues quiso apoyarse en los dos partidos principales, el Constitucional de Sagasta y el Radical, encabezado por Ruiz Zorrilla. Pero la fórmula de la alternancia no funcionó por las divergencias entre ambos partidos.

En 1871 se convocaron nuevas elecciones a Diputados y triunfó la conocida como “Monarquía Democrática” de Amadeo I, pero el grupo opositor era numeroso, con los republicanos que lo encabezaban, seguidos de los derechistas, divididos a su vez en Montpensieristas –que preconizaban al Duque de Montpensier como futuro Rey–; moderados; partidarios de Alfonso, hijo de Isabel II, y carlistas. Por otro lado se había encendido de nuevo la Guerra Carlista, que triunfaba en zonas de Levante y Cataluña. A ello se unió una rebelión en la Isla de Cuba, que preludiaba su próxima separación de la Monarquía Española.

Ante este panorama, Amadeo I, prefirió abdicar de la Corona el 11 de Febrero de 1873. Después, se convocaron Cortes y se proclamó la que sería la I República Española. Este nuevo régimen tuvo una escasa duración en el tiempo, pues su vigencia se extiende desde el 11 de Febrero de 1873 al 29 de Diciembre de 1874.

La efímera duración de la I República Española tuvo varias causas. Unas, de índole externa, como la insurrección en la Isla de Cuba, aun bajo soberanía española, en la llamada Guerra de los 10 años. Por otra parte, en el Norte y en Levante había resurgido de nuevo la Guerra Carlista (la tercera), al considerar Carlos, Duque de Montemolín, que la Monarquía en la persona de Amadeo I, se apartaba de toda legitimidad y aún más lo era la proclamación del régimen republicano.

Por otro lado, la situación política interna de España era incierta, pues las fuerzas políticas eran diversas y generalmente enfrentadas entre sí, pues a los tradicionales monárquicos y republicanos “puros” se había unido otra fuerza política que sería muy determinante en el tiempo de la incipiente república y que, en parte, determinaría su caída. Este nuevo grupo fue el de los republicanos “ Federales”, que a su vez se subdividieron en “ Moderados” y “Radicales”.

A la caída de Amadeo I, las Cortes se reunieron y determinaron que, una vez se recibiese oficialmente el documento de renuncia al trono del príncipe italiano, se proclamaría la República, ya que, al entender de la mayoría, se habían frustrado las posibilidades reales de continuar con la monarquía, tanto si la encabezaba la dinastía Borbón, como si se elegía a otra persona de estirpe distinta. Así la proclamación oficial del nuevo régimen la efectuaron las Cortes en 11 de Febrero.

Hacia mediados de siglo había surgido el “Republicanismo Federal” que proponía un modelo radicalmente diferente del liberal: Así frente a la monarquía constitucional (censitaria), la república democrática (con el sufragio universal masculino como principio fundamental); frente al Estado confesional, el Estado neutro en las relaciones con la Iglesia católica; y frente al Estado centralizado y unitario, el federalismo (aunque interpretado de formas diversas). Este republicanismo federal respondía a las aspiraciones de las clases populares y de una parte de las clases medias por lo que no sólo era un proyecto político, sino también social en cuanto se proponía aplicar una serie de reformas que las satisficieran, incluyendo las que afectarían al Derecho de propiedad. Esto, durante los primeros meses de gestación del nuevo régimen, había propiciado las ansias de autogobierno –y separación de hecho– de algunas Regiones españolas que tenían antecedentes “ diferenciales” del resto, por así decirlo.

Pero el fenómeno se llevó a máximos cuando surgieron movimientos localistas en algunos pueblos y ciudades, dando origen al fenómeno luego conocido como “Cantonalismo”, cuyo exponente máximo fue la Ciudad de Cartagena y su entorno, en el que se llegó a proclamar una suerte de independencia, arrastrando a la sublevación de las unidades de la Armada, surtas en el puerto y en el Arsenal cartageneros. Este fenómeno de dio también en otros puntos de España, como valencia o Sanlúcar de Barrameda. El movimiento terminó cuando fuerzas del Ejército, al mando en Levante del general Arsenio Martínez Campos y en Andalucía del general Pavía, restablecieron el orden, disolvieron los cantones y pusieron en manos de la Justicia a los responsables.

Este fenómeno, unido a la fallida proclamación del “ Estado Catalán dentro de la República Federal” en 2 de Febrero de 1873 y el 9 de Marzo del mismo año, puso también de manifiesto la fragilidad del régimen republicano, junto al fenómeno cantonal.–hay, como se ve, antecedentes históricos de una cierta reciente actualidad- . Esta fallida proclamación era considerada por los propios promotores y gestores de la República como algo indeseado, por lo que el propio Francisco Pi y Margall, segundo presidente entonces del Poder Ejecutivo republicano, hubo de constituirse en Cataluña y disuadir a los promotores de este asunto y finalizar así con el mismo.

Pero lo que no funcionaba era la materialización del fenómeno republicano en una Constitución que lo articulase, ya que las Cortes, reunidas en Asamblea Constituyente, no terminaban de elaborar un texto constitucional, en el que se especificaban las particularidades del régimen republicano, en cuyo proyecto se preveía un modelo de estado federalista, con separación de la Iglesia y el estado, aparte de propiciarse las clásicas libertades y la extensión del voto, aunque esto sí, solo para los varones.

Los gestores del poder se van sucediendo, sin que llegue a publicarse la Constitución que consagraría el régimen y así a Estanislao Figueras, le sucedió el aludido Francisco Pi y Margall; a este Nicolás Salmerón, que apenas estuvo dos meses en el cargo y a este último, Emilio Castelar y Ripoll. Y como colofón a la inestable y frágil situación, la III Guerra Carlista había ido ganando posiciones, sobre todo en el Norte, y allí las tropas del pretendiente ya asediaban Bilbao. La situación iba a durar poco, pues el 29 de Diciembre de 1874, el General Martínez Campos en Valencia y al mando de sus tropas, proclamó a Alfonso de Borbón, hijo varón de Isabel II, como Alfonso XII Rey de España. Con ello acababa la efímera República y se inauguraba un nuevo y esperanzador tiempo político y social en España.

—

* Miguel Marchamalo Main.

Miembro de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales.

Miembro del la Institución de Estudios Complutenses ( CECEL-C.S.I.C.)