Juan Manuel Santamaría (*)

Decíamos ayer… pocos caminos igualan en belleza al que une el barrio de San Marcos con Zamarramala. De la mano de algunos pintores vamos a seguir sorprendiéndonos con esta belleza segoviana.

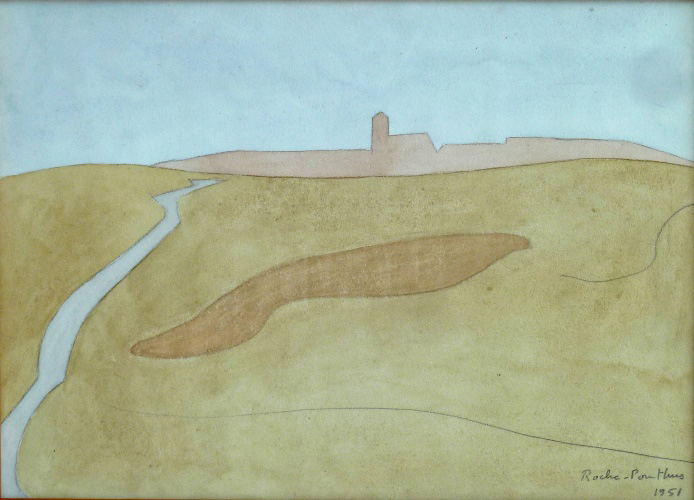

Empecemos por la acuarela pintada por el francés Roche Ponthous en 1951con el tema del camino de Zamarramala. Sobria, reducida a lo esencial, en el centro está el plano de deslizamiento de la falla que deja ver la cortada de rocas rojizas que parece haberse puesto allí para que los jóvenes pudieran practicar la escalada. Arriba, también reducido a lo esencial, está el caserío del lugar sobre el que se levanta la iglesia con su torre. Y, encima de todo, el cielo, con su azul, acogido al tercio canónico de la composición.

Unidas al camino de excelencia que voy enseñando hay dos torres. El escritor José Martínez Ruiz, “Azorín”, las vio y dejó constancia del hecho: “Desde encima de unas casas, la torre de otra iglesia parece observar la iglesia románica”. Y un pintor, en este caso anónimo, acertó a emparejar las dos en el mismo lienzo. A la estampa, tan sobria y ascética, le faltaban unos cipreses que este artista desconocido pintó -¿o son chopos?- en el vallejo y en la lastra, en 1954.

Había llegado la década de los sesenta -la prodigiosa para algunos, la del vaciamiento para otros- pero en Segovia aún podían verse escenas salidas de la época romana. En 1963, la Caja de Ahorros, en plena fase de crecimiento, encargó un mural para una oficina al luego maestro del hiper-realismo, Cristóbal Toral, que le pintó con un tema que pronto dejaría de verse: un labrador arando con bueyes junto al camino de Zamarramala. Desaparecida la entidad de ahorro y cerrada aquella oficina, sólo puedo plantearme esta pregunta: ¿Qué será del mural?

El año 1957, Edgar Neville escribió el texto que sigue para su libro Mi España particular. Algo después, Mesa Esteban Drake hizo este dibujo para otro libro, Segovia de escritores, publicado por José Montero Padilla en 1968. Se complementan. “…De pronto, a nuestra derecha arranca la carretera de Zamarramala, detener el coche antes de seguir, subir doscientos metros por esa carretera para contemplar una de las joyas románicas de España: la iglesia de los Templarios, de aquí partían los cruzados. La línea del horizonte se une al cielo, y el infinito es tan potente que queda duda si al coronar la colina no estaremos ya en Jerusalén”.

Orcajo pinta el soberbio paisaje castellano como lo harían todos los que trabajan la tierra si superan pintar. El caserío de Zamarramala, al fondo, se desvanece al entrar en contacto con el cielo, el plano de falla y el vallejo apenas se definen, pero tienen prestancia el verde de la huerta carmelitana y, sobre todo, los surcos que los labradores zamarriegos han venido dibujando con sus arados en la reseca lastra, -¡cuánto esfuerzo para casi nada!- trabajándola durante siglos.

En 1975, siendo todavía alumno de la Facultad de Bellas Artes, Ángel Cristóbal Higuera pintó este elaborado cuadro sobre tan atrayente espacio, siguiendo una tendencia realista y preciosista. Azorín había escrito sobre el mismo: “La iglesita románica de la Vera Cruz se alza en un terreno, al lado de un sequeral castellano, pasada la arboleda del Eresma. Ante la puerta principal del templo, pasa un camino blanco que se aleja culebreando, polvoriento hacia un poblado que emerge en el horizonte -Zamarramala-.

Avanzando hacia la abstracción, hay que eliminar referencias reconocibles. En este paisaje de Elena Guijarro, fuera la Vera Cruz, y a desdibujar límites. Pero seguimos encontrándonos con el paisaje que estamos mostrando en esta serie de entradas desde el principio, el mismo que leemos en el gran escritor Pío Baroja: “Desde allá, cerca de la verja del jardín del Alcázar, se veían a lo lejos lomas y tierras amarillas y rojizas; Zamarramala sobre una ladera, unas cuantas casas mugrientas y una torre; y la carretera blanca que subía al collado”.

Busco texto que pueda acompañar al paisaje al óleo que Amelia Canosa pintó en 1976, y no encuentro otro mejor que un escrito de Dionisio Ridruejo: “Entre lo uno y lo otro, en la ladera, la minucia románica, el prisma purísimo de la Vera Cruz con su torre al costado, envuelta en dos alas de tierra o rastrojo, limpias, desnudas. Entre ellas serpentea un camino que sube hasta la recuesta donde se dibuja una suave comisura en la que destaca contra el cielo el pueblo diminuto con su iglesita torreada. Todo ello en tres colores: ocre rosado, amarillo y un toque verde”.

Y para el paisaje de Martínez Maciá en 1985 propongo lo escrito por José Matesanz en su libro Paseos literarios por Segovia, editado el año 2009: “A nuestra derecha, desde el antepecho rematado por Gaspar de Vega en 1570, somos espectadores de una de las más hermosas panorámicas de la ciudad, que muestra en primer término la fértil alameda del Eresma con sus nobles edificios conventuales y el barrio de San Marcos, en un segundo plano la Vera Cruz y las tapias del Carmelo y, al fondo, siguiendo una carretera serpentiforme, Zamarramala”. Expresionismo figurativo –o soñado-, todo reconocible.

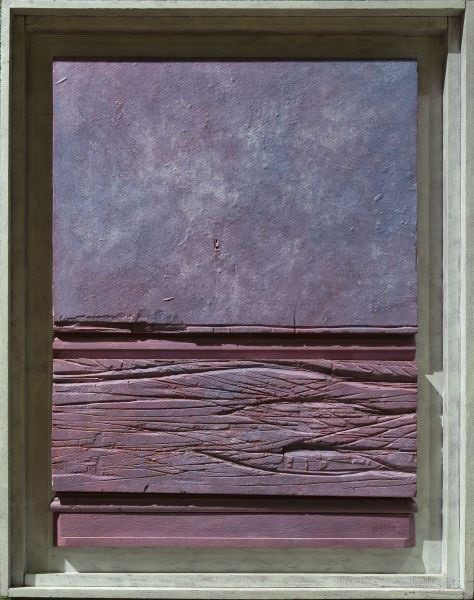

Tan elemental como indefinible es el paisaje, titulado “Zamarramala”, de Ignacio de Yraola: un pedazo de madera al que acompaño con una anécdota de mi vida. Llegamos un día Mary Carmen y yo a Aigues Mortes, un bella ciudad francesa próxima a Nîmes en la que casi ningún extranjero para, y entramos en la oficina de turismo recabando información. Nos recibió una joven que preguntó nuestra nacionalidad.

– Españoles.

– ¿De qué ciudad?

– De Segovia.

– No me lo puedo creer

– ¿Por qué?

– Porque yo también soy de Segovia. ¿De verdad lo son?

– ¿Conoces a alguien que sin ser de Segovia sepa decir bien y a la primera “Zamarramala”?

Abrió unos ojos enormes.

– Es que yo, además de ser segoviana soy zamarriega.

Nos hemos seguido viendo.

—

* Supernumerario de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.

porunasegoviamasverde.worpress.com