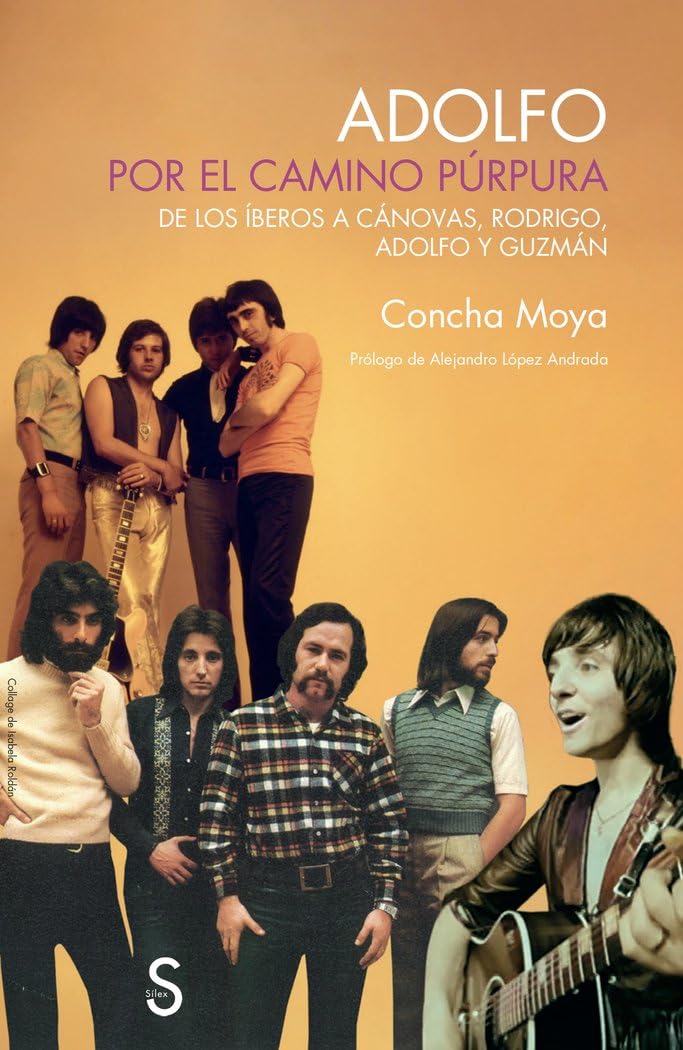

El nombre Adolfo Rodríguez quizá no suscite interés para la mayoría de los melómanos. Pero si se añade que así se llama el músico que formó parte de Los Íberos (uno de los mejores grupos españoles en los sesenta) y después de los legendarios CRAG (Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán), rápidamente se comprende que se trata de una figura primordial en el panorama musical español. Ese desconocimiento generalizado puede llegar a su fin tras la publicación de Adolfo, Por el Camino Púrpura (Sílex Ediciones), obra que hace justicia a un extraordinario trabajador de la música que mantiene palpitante su sueño artístico a sus 76 años.

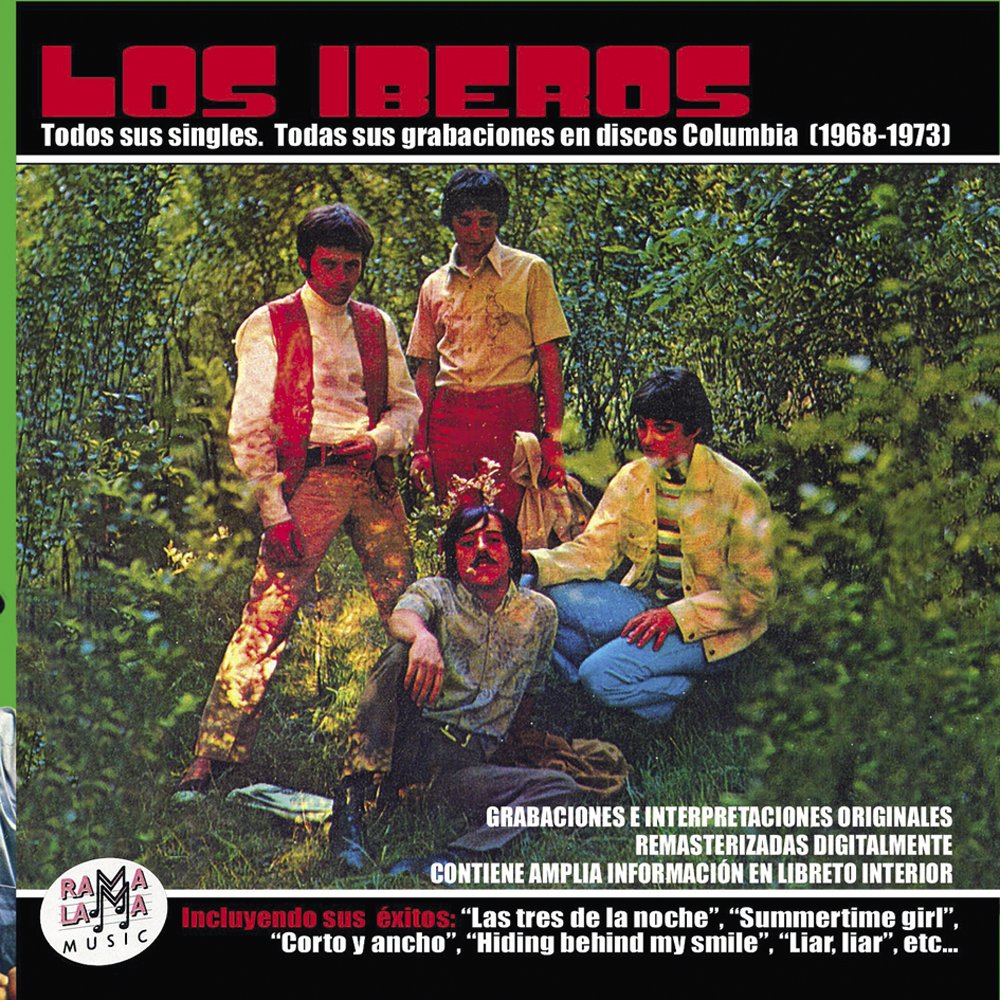

Concha Moya (Madrid, 1971) es la autora de este libro dedicado a un personaje presente en dos bandas convertidas en leyenda con el paso de las décadas, pese a no alcanzar éxito masivo en su momento. Escribe sobre Los Íberos: “No es justo que el legado de aquellos músicos fuera prácticamente borrado de muchas crónicas de la historia del pop español. Ellos fueron auténticos precursores que lucharon contra la desidia del régimen, cuando no animadversión, la falta de industria e infraestructura, en unas condiciones en las que se jugaron la vida recorriendo aquella España de los sesenta, incomunicada y retrógrada”. Muchos cayeron en ese intento, como se narra en las 436 páginas del volumen.

La voz constituye un elemento clave entre los valores de Adolfo. Moya indica que era poseedor, en el punto culminante de su creatividad, de “la mejor voz del pop español en cuanto a intensidad, color y matices”. Pero Los Íberos se quedaron en el umbral del triunfo. En palabras de Teddy Bautista, “fueron un grupo excelente, de voces, que estuvieron a punto de dar el salto”. La autora firma esta autopsia de Los Íberos, con especial acierto al describir el contexto histórico de un momento en que “lo que menos empezó a importar fue la música y lo que más, el dinero. Aquello hizo mucho daño a la industria y dinamitó los intereses y la ilusión de los músicos”. Y añade: “Pero Adolfo no iba a consentir que por haberse convertido en un profesional le quitaran la ilusión por la música”.

Adolfo Rodríguez Bravo nace en Ponferrada, en junio de 1948. En los primeros capítulos, Moya plasma una sobresaliente descripción del devenir cotidiano para una familia procedente del lado perdedor de la Guerra Civil. La escritora se explaya en la geografía infantil y paisajes de barrio, en la Ventilla madrileña. La afición musical de la familia se remonta al abuelo (Félix), que tocaba el laúd, escribía sus ripios y movía el esqueleto. Adolfo aprende pronto a depender de sí mismo, sobre todo cuando la familia compra su primera guitarra a plazos. Son los primeros escarceos del rock, allá por 1958 y 1959, cuando bandas como Los Pájaros Locos salían del nido.

Entre las grandes aportaciones destaca la narración del nacimiento de la música como industria en España, desde las primeras tiendas de instrumentos hasta las matinales del Price, pasando por el embrionario circuito de locales, la asfixiante cultura oficial o la proliferación de bandas en 1966 (cuantificadas en “420 conjuntos”, 84 de ellos en Madrid).

El primer grupo al que se incorpora se llama Los Boing y a los dieciséis años ya transita por “el camino púrpura”. Un tempranísimo viaje a Torremolinos (Málaga) lo cambia todo. La localidad era parada habitual para viajeros rumbo a Marrakesh, Mikonos o Estambul. Concha Moya describe lo que allí se cocía: “Torremolinos fue una puerta de entrada de la música moderna que estaba triunfando en Europa y Estados Unidos y, de alguna manera, en lo musical fue el equivalente español de Hamburgo y Liverpool”. Ese imán para espíritus inquietos atrajo a otros músicos, como Gualberto y Silvio, que llegaron en autostop desde Sevilla. Torremolinos también vivió manifestaciones por la libertad sexual (por el Pasaje Begoña se acumularon cincuenta locales de copas y música en directo, garitos donde alternaron Lennon, Epstein o Helmut Berger), reprimidas en redadas masivas “por atentar contra la moralidad y las buenas costumbres” bajo el látigo del gobernador civil de Málaga, en junio de 1971. Para comprender mejor el fenómeno torremolinense, la autora aconseja repasar la película Días de Viejo Color, de Pedro Olea.

Pero Torremolinos también es clave porque en el verano de 1966 Adolfo cruza sus pasos con Enrique Lozano, malagueño fundador del grupo Los Íberos, nombre clave en la historia del pop español. El paso desde Los Boing hasta Los Íberos fue sencillo tras el regreso a Madrid de dos componentes que volvieron al redil del trabajo convencional o por estudios.

El grupo se movía constantemente por carreteras penosas bajo el lema vital del biografiado: “Carretera y manta”. En septiembre de 1967, falleció en accidente de tráfico Antonio Fernández, justo tras una actuación en Segovia de la banda junto a Massiel. El resto de músicos sufrió heridas graves, especialmente Enrique. Fue un parón en la marcha acelerada del conjunto y cancelaron muchos bolos. Moya enumera bastantes de los artistas fallecidos así y resulta demoledor comprobar la lista de bajas.

Tras la recuperación, Los Íberos graban en Londres. Fue en verano de 1968. Registran doce temas que aparecen en seis sencillos, a dos singles por año, entre 1968 y 1970. “Las canciones de aquellas sesiones londinenses constituyen un caso único en la historia del pop español, son auténticas gemas que siguen luciendo actuales y luminosas a pesar del tiempo”. De ahí proceden los clásicos Summertime Girl y Hiding Behind My Smile. Otras piezas perennes son Las Tres de la Noche (“uno de los máximos exponentes del pop barroco”) o Corto y Ancho, entre otras muchas.

El libro detalla las principales películas de la era pop o los programas musicales en televisión. Los Íberos participaron en Un, Dos, Tres… al Escondite Inglés, primer largometraje de Iván Zulueta o en Topical Spanish, del recientemente fallecido Ramón Masats (“demasiado adelantada a su tiempo, una constante en la carrera de Los Íberos”). También se aclaran episodios como una rocambolesca detención de los músicos en el aeropuerto de Londres.

Concha Moya describe con profundidad la indumentaria de los músicos (en su libro La Luz Interior de George Harrison demostró sobradamente el valor estético de las prendas) y además se explaya en las características de los instrumentos y equipos técnicos. El propio Adolfo siempre ha sido sensible las necesidades de la puesta en escena.

El protagonista queda retratado como un currante de la música, entregado al espíritu colectivo de las bandas (“ser autodidacta ayuda a ser humilde en la profesión”) y amante de la vida nómada. Conserva aquel firme planteamiento cooperativo y el ideario hippy de los inicios, ya que “su carácter nunca ha casado con competiciones ni clasificaciones”, explica Moya. La falta de liderazgo, en concreto la falta de interés por el liderazgo en el caso de Adolfo, condujo al punto final de una de las grandes bandas de la historia pop. Revela la escritora que Adolfo declinó ofrecimientos increíbles tras el fin de Los Íberos, como convertirse en cantante de Los Bravos o incorporarse al prestigioso sello Motown.

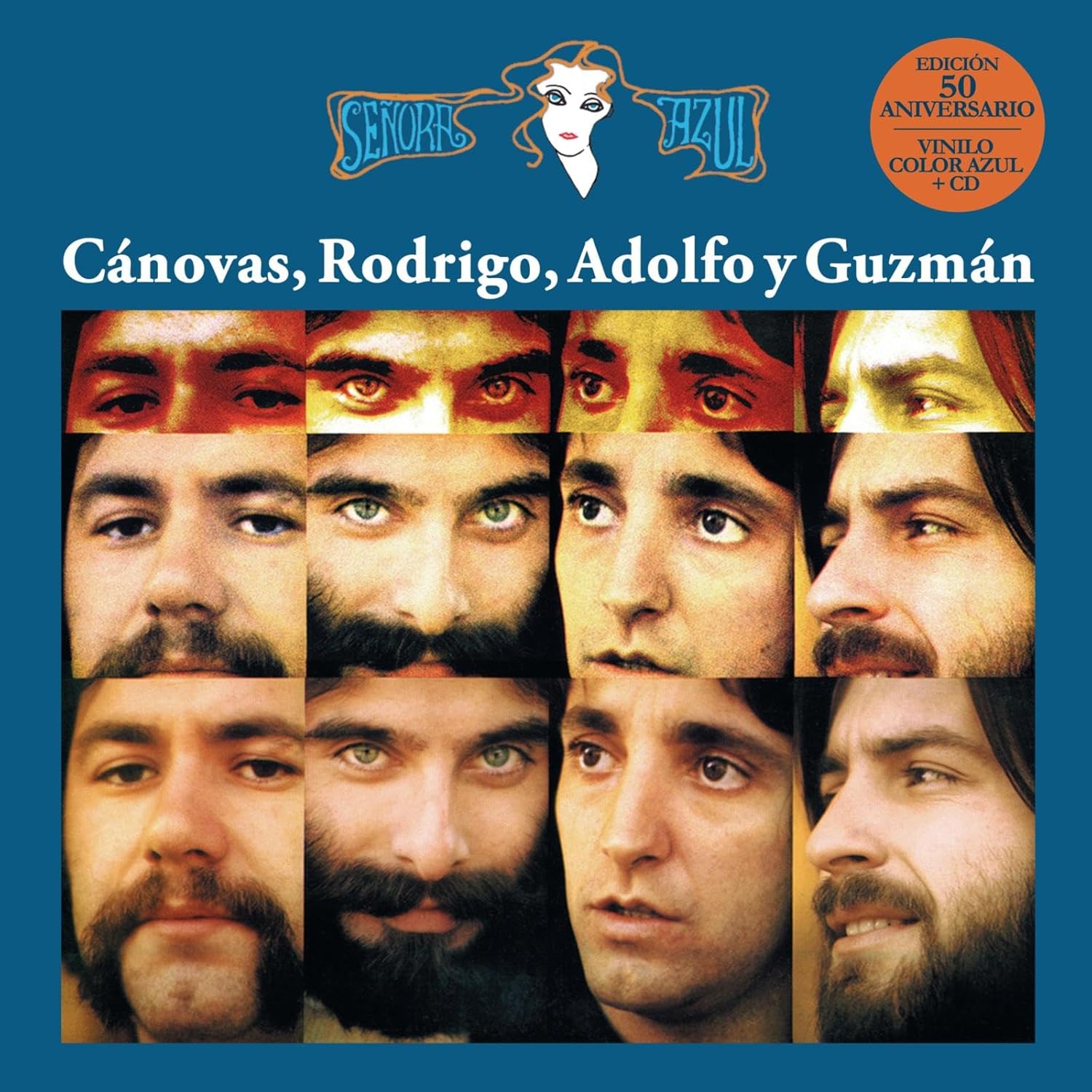

Esa etapa inicial ocupa la mitad del volumen. Como reza el dicho, solo se sienten las cadenas cuando uno quiere moverse. En concreto, el músico debió pagar 75.000 pesetas de la época (mediante letras) para salir de Discos Columbia y ponerse en manos de Hispavox, sello con el que grabarían Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán (CRAG), nombre que guiñaba el ojo a Crosby, Stills, Nash, & Young. En ese tiempo una nueva corriente musical trataba de abrirse paso con arietes como Vainica Doble, Víctor y Diego o Cecilia. Fue un intento de “realizar un pop culto para un público inteligente. No funcionó”, en palabras del crítico Diego Manrique.

Las raíces de CRAG proceden de Solera, formación de 1973 que unió a Rodrigo García y a José María Guzmán, junto a los hermanos Martín. En el libro se indica que “Rodrigo y Guzmán tenían la idea de montar un grupo y pusieron su mirada sobre dos músicos experimentados. Uno de ellos era Adolfo, a quien Guzmán consideraba el mejor cantante de ese momento, como contaba en el programa de Jesús Ordovás Pop Español”. Solera publicó un disco brillante, con iconos como Linda Prima o Calles del Viejo París. Nace así “el mejor grupo de voces del país, gracias a la mezcla vocal que lograban. Cánovas, Adolfo y Guzmán se situaban en tres tesituras de voz seguidas una de la otra, cubriendo un rango de octavas más que adecuado par cantar lo que se les pusiera por delante. No necesitaban ni hablarlo, llegaron a conocerse tan bien cantando que cada uno iba directamente a hacer la voz que le correspondía”.

Esa suma de talentos da lugar al mítico Señora Azul, “uno de los mejores discos del pop español de todos los tiempos”. En Por el Camino Púrpura se detalla la producción del elepé, los ensayos en el barrio de Usera, las sesiones de grabación y se analiza canción a canción (especialmente Don Samuel Jazmín, colaboración de Rodrigo y el protagonista púrpura). El disco sale en marzo de 1974, un momento convulso. En la portada aparecen los cuatro componentes por separado. Como explica Santiago Alcanda, “es el disco de culto por excelencia del pop y el rock españoles. Una joya cotizada, buscada y rebuscada en los setenta y los ochenta, venerada por músicos y especialistas”.

Pero este elepé “tan minuciosamente preparado y grabado, no tuvo apenas repercusión”, salvo aceptables ventas del single Señora Azul / El Vividor. La falta de promoción y no salir a la carretera influyeron en un silencio que Diego Manrique valoró así: “Canciones de lujo para una España sorda”. En palabras de Adolfo, “empezamos la casa por la ventana, planificando la grabación hasta el mínimo detalle. El gran error fue no actuar”. Bajo el prisma de Adolfo, “fue un proyecto maravilloso, pero nos dejó un sentimiento de frustración”. O como sintetiza Moya, “armonías vocales y discordancias personales”. CRAG se disuelven muy pronto, sin manager ni liderazgo ni apoyo del sello. “Apenas un año después de haber terminado con Los Íberos y por primera vez en su carrera musical, Adolfo se encontraba colgado y sin grupo”, señala Concha.

Por entonces el teatro es un arma cargada de futuro. En 1974 se presentan dos musicales importantes: Godspell y The Rocky Horror Show. El régimen se toma dos años para autorizar la primera (y eso que colaboraba el franquista José María Pemán). The Rocky Horror Show, “estrechamente emparentado con el glam-rock”, se estrenó en septiembre de 1974, en la madrileña discoteca Cerebro, con dos funciones diarias, la primera a las once de la noche y a la una y cuarto la postrera, horarios impensables hoy. Adolfo “dio rienda suelta a las aptitudes para la comedia que ya había mostrado en Topical Spanish”.

Siempre en movimiento, Adolfo emigra a Suecia a los 27 años para reorientar su camino y atender sus obligaciones como padre. Aprende en el país nórdico el oficio de protésico dental, pero mantiene la llama musical durante su estancia. Se cruza después con Gonzalo García-Pelayo, entonces director artístico de Polygram, y reviven los CRAG con Queridos Compañeros (1984). El álbum es de gran calidad, pero los cuatro son contumaces y no promocionan en la carretera sus canciones. Adolfo vuelve a Suecia para traer a su compañera e hijo, tras diez años de éxodo. Más tarde los cuatro vuelven al estudio y publican CRAG 1985, última entrega al completo. Afloran en las composiciones asuntos como la homosexualidad, la eutanasia o los derechos de la mujer. La discográfica se desentiende del disco, coincidiendo con la salida de García-Pelayo hacia nuevos horizontes. Más tarde, en 1994, graban el álbum Rodrigo, Adolfo y Guzmán. En los cortes se escucha rock, country, baladas y otros estilos, gran variedad.

Adolfo se considera “con orgullo un trabajador de la música”. Ese carácter le llevó a incorporarse en la Orquesta de Juanita Rivero. Entra así en “el universo de las orquestas populares, un sector que mueve dinero y genera una importante bolsa de trabajo para músicos y cantantes”. Nada de elitismos ni caída de anillos. También probó suerte con la hostelería, primero con un local llamado Barbarroja (Colmenar Viejo, Madrid) y luego, en verano de 2000, con Abordaje (Bueu, Galicia).

Ya en 2004, con la cadencia habitual de una década, aparece el recopilatorio Gran Reserva, 30 Años. Y otros diez años más tarde, en octubre se publica Señora Azul en vinilo y CD, con actuación en directo en Madrid. En 2008 llega el punto final “al no poder superar el constante autosabotaje al que se sometieron durante toda su carrera. La historia de este cuarteto, eternamente marcado por una relación amor-odio, roza lo kafkiano. A pesar de los buenos mimbres de los que disponían no fueron capaces de hacer un cesto duradero”. Ahora, en 2024, llega el turno de este libro con el foco puesto en Adolfo.

Moya reflexiona sobre los motivos que impidieron al grupo abrirse paso. En la ecuación, el propio Adolfo señala que en gran medida ellos mismos son los responsables del fracaso. No cuajó un espíritu de grupo y cooperación, sino que se impusieron las individualidades.

Escribe la autora, “afortunadamente muchos integrantes de la generación más rabiosamente juvenil de la historia han llegado a la tercera edad”. Y añade: “Adolfo tiene interiorizado que en cada etapa de la existencia el ser humano dispone de una energía y de un estado físico y mental diferentes y todo es cuestión de asumirlo, cuidarse y quererse. El secreto está en “no malgastar energía en discutir, en hacer cosas que apetezcan y no estar con “personas que no te llenen”. Adolfo no mira hacia atrás. “No tiene tiempo para ello, esa es la onda en la que siempre ha vivido. Adolfo sabe que al pasado hay que tratarlo con mucha precaución y mantener a raya la añoranza”, resume el libro.

Las últimas páginas del libro inyectan emoción a la lectura. Dice Moya: “Adolfo no olvida la esencia de la esforzada y humilde Ventilla de su infancia, la fragancia del galán de noche de Torremolinos, el perfume pop de la colonia Brut, el aroma salvaje de los bosques de su añorada Suecia, el fresco olor de los eucaliptos de su oasis en Bueu. Pero, por encima de todo, Adolfo respira la esencia que emana la carretera, reivindicando su naturaleza nómada a bordo de su autocaravana”. Y es que “el movimiento es la chispa que enciende la hoguera vital para que sucedan cosas”.

Apabullante aportación documental

La colaboración de la escritora y el músico ha permitido construir un libro de extraordinaria riqueza documental. Ofrece datos precisos sobre los grupos vigentes en cada momento histórico, permitiendo comprender mejor varias décadas de música en nuestro país. También se describen con minuciosidad los locales que dieron cobijo a las primeras camadas musicales o la evolución de los primitivos sellos discográficos.

Figuran cientos de nombres de grupos, locales, músicos y abundantes recortes de prensa de periódicos de toda España. Por ejemplo, puede leerse un artículo de El Adelantado de Segovia de marzo de 1970, donde se indica que Los Íberos “están dispuestos a recuperar el tiempo que, forzosamente, han perdido. Con un nuevo disco en el mercado, el quinto de su discografía, pueden y deben alcanzar ese puesto que ellos se merecen y que está vacío, esperando que el conjunto se reponga de esta mala racha”. También en este mismo diario figura otro texto titulado “Año de Suerte para Los Íberos”, donde se apunta que “su reciente presentación en Cataluña fue un éxito, en el norte vuelven a reclamarles para más galas. Después… ¡la bomba! A comienzos del próximo otoño Los Íberos se van a Méjico (sic) con un fenomenal contrato que puede durar cualquier cosa, de tres meses a… lo que sea”.