Silencio. Silencio. Página en blanco. Desmoralización. Confusión. Pesadumbre. Todo esto se repite y se repite. Así arranco a escribir y de nuevo estoy aquí. Si escribo me comunico un poco conmigo; si escribo, leo lo que otros escribieron y ellos me forman. Mientras, me centro en una búsqueda de un cineasta a otro cineasta. El joven se dirige al veterano al que admira. Es Antonio Drove, que conoce y entrevista a Douglas Sirk. Un encuentro a priori casi imposible. Drove: “Fui a entrevistarle como un náufrago desesperado que llega sin saber como, arrastrado por la marea, a una isla donde un sabio y bondadoso maestro le rescata, le nutre y le ayuda a seguir viviendo… Gracias a Sirk retomé el timón de mi vida”.

Vuelvo a ese tema: buscar maestros. Yo creo que he estado haciéndolo siempre. Desde que empecé a ir al cine solo, al Cine Pineda veraniego -hoy pisos, cemento, hormigón-, existía el entretenimiento y la evasión, como no, pero yo sentí que en el cine era posible encontrar algo más. Por eso, en un libro de Drove (lo tengo muy cerca) encontré un trabajo que me volvió loco. Eso me dijo que me pasaría Manolo Matji cuando me lo regaló. Afortunadamente, a la edición olvidada de Filmoteca de Murcia (1994), que atesoro, siguió la de Editorial Athenaica. Es “Tiempo de vivir, tiempo de revivir”, ahora mucho más fácil de encontrar. Drove, tiempo de vivir, tiempo de revivir. ¡Revive!

El libro está pues en el territorio de la cuerda floja y sin red. Antonio Drove nació en 1942 y falleció en 2005. Perteneció a la que se ha llamado Escuela de Argüelles. ¿Quiénes eran? ¿Qué cine querían hacer?

Hacia 1971 el joven Drove escribe guiones, malvive pendiente de hacer algún spot. Va a ser padre y vive en una casa cochambrosa. ¿Tenía futuro para él el cine? ¿Era posible la ilusión? Aquél cineasta había filmado una película extraordinaria, “La caza de brujas”, y aquella película quizá quedaría como emblema de lo que él pretendió como cineasta.

Drove inventó un término muy curioso: “Luzbelio”. Drove: “Siendo Luzbel, el Ángel Caído, al que desde niño le tenía más estima, decidí bautizar a la medida de Intensidad Cinematográfica con el nombre de Luzbelio. Los luzbelios se miden con un ingenio diseñado por mí llamado Alucinómetro, del que hablaré otro día funambulesco”.

Lo cierto es que Drove encontró refugio en esos luzbelios. El cineasta escapa de la maldita realidad, de la falta de trabajo o de la falta de horizontes o del desprecio o censura hacia su trabajo. Escribir sobre cine, como yo hago ahora en mi cine del clavo ardiendo, es el fortín. Por eso el cineasta era capaz de trasladarse a lo escrito. El cineasta era escritor. Ata cabos entre cineastas compañeros. Comunicación ante el silencio. Hay que seguir hablando.

Yo conozco poco a Drove, y sólo puedo dejarme llevar por esas conversaciones con Sirk y por los luzbelios. Quiero aprender.

A finales de los sesenta y principios de los setenta había ido terminando la formación de aquellos integrantes de la Escuela de Argüelles. ¿Saldrían adelante? ¿De qué manera? ¿Se adaptarían al cine español con sus historias, con aquello que querían contar?

Sospechosamente, había algo, un enemigo tenaz. Se iba apareciendo, al principio imperceptible, como una bacteria, después en forma de lesiones.

Todo parece una maldición. La ilusión había nacido de su amigo Juan Tamariz, el cineasta que acabó siendo mago. Drove fue el mago que acabó siendo cineasta, que filmó “La primera comunión” en 1966 y “La caza de brujas” en 1967.

Revuelvo mis cajas, pero vivo en el desorden. Maldito villano de la realidad.

Drove contra el ostracismo. Sobre “La caza de brujas”: “Fue realizada en la hoy desaparecida Escuela Oficial de Cine (E.O.C) durante el curso 1966-1967. Fue aprobada normalmente y se hicieron algunas proyecciones privadas dentro del recinto académico para alumnos de la E.O.C, críticos y profesionales del cine. Después, a raíz del cambio en la Dirección de la E.O.C, la película fue prohibida y secuestrada ilegalmente, es decir, incumpliendo el reglamento académico. Ni yo mismo, como director, pude verla ni mostrársela a nadie. “La caza de brujas” pudo verse públicamente por primera vez de forma extraoficial en el Festival de Figueira de Foz (Portugal), en septiembre de 1980”.

¿Así que la película volvió a la vida? Presuntamente sí, pero durante muchos años fue como si no hubiera existido, y así sigue, en parte, pues sólo en una filmoteca puede verse, una vez uno se interesa por Drove. Las filmotecas son la última defensa, guardando películas, atesorando libros.

Y su carrera es un ejemplo. Como bascular entre lo comercial y el cine que uno verdaderamente quiere hacer. Víctor Erice reflexionó y escribió sobre aquella Escuela de Argüelles: “De todo este grupo de cineastas, Antonio fue el que tuvo la mayor reputación de profesional conflictivo –El “Drove feroz” le llegaron a llamar-, un baldón que, más de una vez, sirvió para poner entre paréntesis los rasgos esenciales de su personalidad: su condición de cineasta de cuerpo entero, su desbordante talento. (…) Antonio pocas veces rechazó una oferta de trabajo. Llegó, incluso, a asumir más de un proyecto disparatado, a los que siempre, contra viento y marea, trató de dotar de dignidad cinematográfica, buscando no ceder en lo esencial”.

La primera película que Drove vio en su vida fue “Dumbo”. Luego vinieron “La quimera del oro” de Charles Chaplin y después “Murieron con las botas puestas” de Raoul Walsh. En el Cine Argüelles. Años después aquel cine se convirtió en una sucursal bancaria. Pero Drove avisa: “… banqueros, no durmáis tranquilos, el fantasma de Jesse James se esconde en vuestras cajas fuertes”.

Con dieciséis años Drove ve en el Cine Capitol de Madrid a los soldados yanquis de caballería a contraluz como fondo de los títulos: “Misión de audaces” de John Ford. La marcha de los niños cadetes confederados camino de la muerte tocando los tambores al son de “Bonnie Blue Flag” le conmueve tanto que se echa a llorar. Ve después “El hombre que mató a Liberty Valance”, “Escrito bajo el Sol” y “Luces de la ciudad”.

Encuentra las dosis de coraje y locura necesarios para ser cineasta en España.

Me distraigo en mi confusión y leo algo de Antonio Drove sobre John Ford. Encuentro una respuesta a lo que busco como alumno: “(…) Ford supo calar como nadie en las contradicciones del alma y la democracia americanas. Su filosofía de la dignidad en la derrota se oponía a la filosofía del éxito y la competitividad capitalistas”.

Definitivamente me alegro de leer a Drove, de repescar sus palabras. ¡Espanto el malestar! Y esa palabra: Dignidad. La misma de su compañero en la Escuela de Argüelles, Manolo Marinero.

El peligro del vil metal, del anillo de poder contra el cine: “En la época dorada las grandes productoras estaban llevadas por hombres de cine, productores que buscaban el beneficio sin duda, pero que amaban su oficio y no lo degradaban dejándolo en manos de los banqueros. Y además de mantener un laboratorio de experimenación con la serie B, hacían al año una o dos películas en las que sabían que perderían dinero, pero lo hacían por prestigio y por orgullo personal”.

Y entonces, mientras leo a Drove entre papeles de luzbelios y con “Tiempo de vivir, tiempo de revivir” al lado, de repente aparece la pepita de oro escondida. La subrayo repetidas veces, para no olvidarla: “El cine estaría justificado aunque tan sólo hubiera valido para dar vida a Marilyn Monroe. El calvario de su vida, su pesadilla americana, su holocausto nos redime y reanima a todos los malditos románticos que todavía soñamos con la utopía americana, libertaria y democrática, a todos los que pensamos que el cine debe ser un instrumento para mejorar la condición humana”.

Me lo repetí y lo escribo aquí: “el cine debe ser un instrumento para mejorar la condición humana”. Así que estaba yo en lo cierto. No puede ser sólo entretenimiento y evasión.

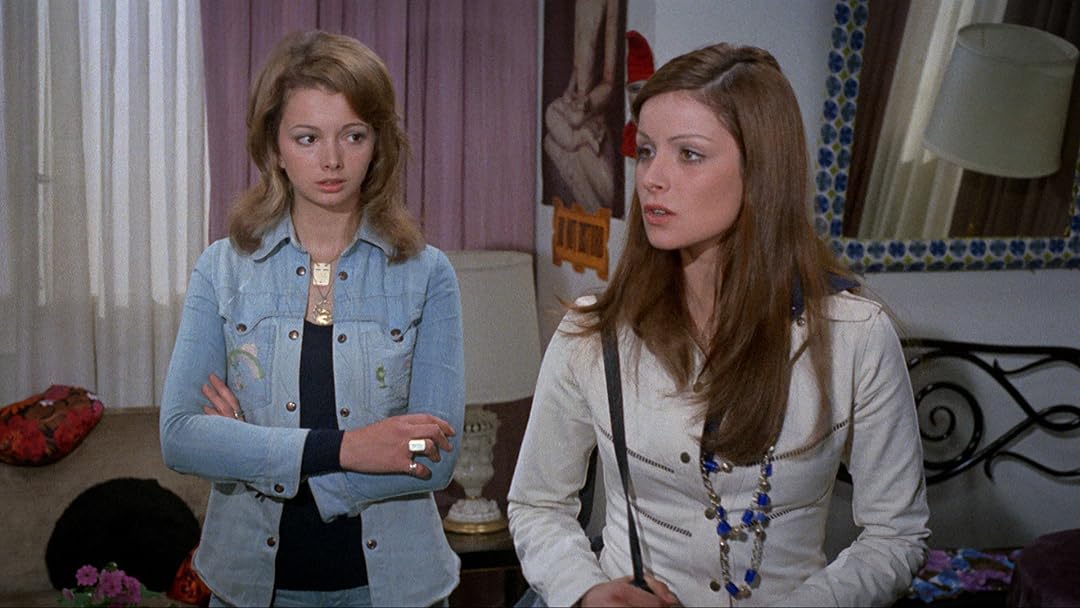

¿Qué camino seguir? Está claro que en el cine español había que estar dispuesto a la precariedad. Así que había que adaptarse y estar dispuesto a escribir guiones para otros (un puro placer: “La leyenda del alcalde de Zalamea”) o había que claudicar y ser en parte devorado por unas películas, las de la “Tercera Vía” (como “Tocata y fuga de lolita”), que pactaban con lo más comercial.

Y en medio, algo personal, magnífico para los de mi generación. Suena mi teléfono con la sintonía de Waldo de los Ríos para “Curro Jiménez”. ¡Qué grande es Curro! Me gusta tener presentes a los bandoleros. Ahí Drove filma una trilogía de episodios. Entre ellos “La gran batalla de Andalucía”, pura vibración, aventura, emoción y humor. Y Drove sonríe.

Y de ahí vuelta a la trinchera, con su película de 1979: “La verdad sobre el caso Savolta”. Drove se la juega y ya estamos en las mismas como con la caza de brujas. La película parece entrar en una especie de maldición, la del cine arrojado a las catacumbas del olvido.

Creo que Miguel Marías me contó hace tiempo que Drove, como Marinero, podía pasar de un estado de gran alegría y entusiasmo a uno de gran depresión. No sabemos si fue así.

Qué difícil ruta para esos argüelleros el viaje del cine. Y también que alegría en otros momentos.

Esa alegría. Estemos pendientes de ella. El espectador Drove, que había admirado “M” o “El buscavidas” antes de entrar en la E.O.C, pide ayuda a Douglas Sirk. Entre cinéfilos hay que ayudarse.

Y a lo que iba. Drove con su Alucinómetro. La alegría, los Lumiere: “En el principio era el Verbo, la Palabra, la parte de la oración que designa la Acción, es decir el Movimiento, la Vida Conmovida, la Emoción. Motion-E-motion. El cine conmueve porque la imagen se mueve. En el principio, el tren llega a la estación en la pantalla blanca del bulevar de los Capuchinos. ¿Dónde está el tren: en la estación o en la pantalla blanca? ¿Cuándo llega el tren? ¿Cuándo llegó a la estación o “ahora” , cuando lo vemos en la pantalla? Las diferentes respuestas a estas dos preguntas son la historia del cine, donde todo transcurre en presente, incluso la muerte, sobre todo la muerte, por eso Nicholas Ray seguirá siempre vivo filmando su propia muerte”.

Es el territorio de Hondo Malone, el sobrenombre de Antonio Drove en sus escritos, en sus luzbelios. En 1994 escribe: “Desde muy temprano, he tenido la visceral aversión al naturalismo, a las películas que pretendían ser “como la vida misma”. Y sin embargo, a mí me gustaba la vida, me gustaba como a Renoir, ver y escuchar las conversaciones de café y también mirar a la gente en el metro, donde uno podía ver, por ejemplo, como una chica con aspecto de secretaria camino del trabajo entraba en el vagón, se sentaba y, cuando el metro arrancaba y se metía en el túnel y la oscuridad exterior hacía que el cristal de la ventana del vagón se convirtiera en un espejo, entonces, ella se sacaba un lápiz de labios del bolso y se retocaba tranquilamente la pintura de su boca; cuando la ventana se encendía porque habíamos llegados a otra estación, guardaba el lápiz de labios. También me gustaba seguir a la gente que hablaba sola por la calle, apasionándome por las historias que desvelaban sus diálogos imaginarios. Pero pronto me di cuenta de que eran aficiones muy peligrosas. No se puede mirar fijamente a una pareja que charla en un café porque, más pronto o más tarde, o bien se callan o bien te dan una bofetada. Así es que la mirada modifica la realidad. Y no digamos una cámara y un micrófono”.

La mirada de Drove y la nuestra. La mirada, dice, modifica la realidad. Estemos atentos y sobre todo seamos pues cuidadosos, como decía el polaco Kieslowski. Pero sobre todo, lo que subrayé de Drove muy nervioso, como el que encuentra algo importante, como el que tiembla: “El cine debe ser un instrumento para mejorar la condición humana”.