Voy a contar detalles de una historia que acaso no resulte interesante sobre el jardín de la Casa de las Cabezas, mansión así llamada por los cascos de guerreros que adornan el extradós del gran arco de su portada. Pasó por herencia al Marqués de Quintanar y el nombre del aristócrata acabó por imponerse a la antigua denominación.

Como otras muchas casonas de Segovia tiene zaguán, patio interior con pórtico y galería y un gran terreno detrás que tanto podía ser jardín como pudo ser huerto, resto de cuya actividad es testigo el viejo y centenario almendro que ha sobrevivido a diferentes usos.

Al dicho marqués le gustaba escribir poesía. Y el año 1921 incluso publicó un libro: El jardín familiar y otros poemas, aunque para firmarlo utilizó otro de sus títulos, conde de Santibáñez del Río. En él nos dejó delicadas muestras de su versificación modernista:

Las lilas, en primavera,

tejen su manto florido.

¿A quién el jardín espera

con su encanto florecido?

La portada estaba ilustrada con un dibujo de Eugenio de la Torre —Torreagero—, romántico por intención, modernista por el trazo y bella estampa de lo que debía ser un jardín urbano de la época, abigarrado, colmado de plantas y, dado que no era muy extenso, con pocos espacios libres para el paseo o el juego.

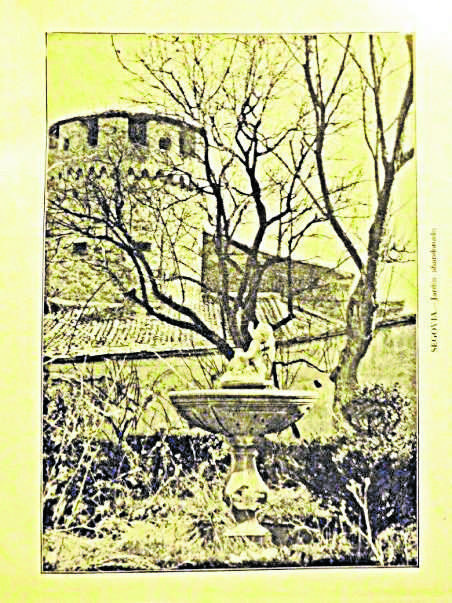

Hacia 1930 lo visitó Javier de Winthuysen, el primer historiador de la jardinería española y el primero que describió con bastantes detalles los de la ciudad de Segovia. Dentro de la relación que nos dejó de estos, citó “el que graciosamente deja adivinar su traza del siglo XVIII en la casa del Marqués de Quintanar”, calificado al margen de la fotografía que acompañaba a la cita como jardín abandonado. Conviene señalar, no obstante esta afirmación, que nunca lo estuvo, a pesar de que pudiera dar esa sensación por su tan abundante vegetación, perceptible en el dibujo de Torreagero y en los cardos que rodean la fuente en la fotografía del historiador jardinero. En Segovia los cardos crecen a gran velocidad, todos lo sabemos.

No muchos años más tarde, el palacio fue adquirido por el Ministerio de Educación Nacional que, tras haberlo restaurado, lo abrió en 1950, destinándolo a residencia de pintores y de extranjeros alumnos de unos cursos de lengua española que se impartían durante los veranos y que allí tuvieron, como los artistas, aulas y alojamiento.

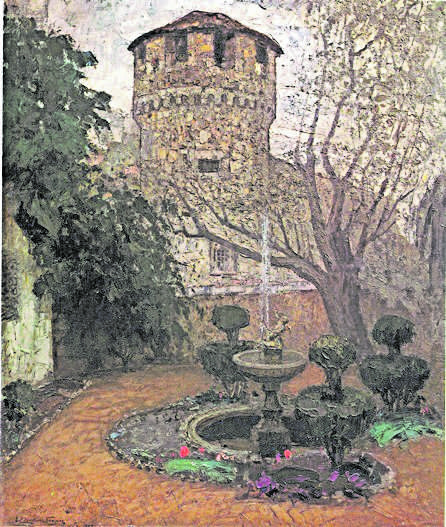

Joaquín Vaquero Palacios fue el arquitecto encargado de restaurar el edificio y de acondicionar el jardín, del que salvó el ya citado viejo almendro —Prunus amigdalus—, un copudo arce —Acer pseudoplatanus— y un rosal tan espléndido como no había otro igual en Segovia. Controló los tres bojes recortados en topiaria que había en torno a la fuente, completó el cerco de ésta con un seto de aligustre, plantó lirios amarillos —Iris pseudoacorus— en el espacio interior, preparó algunos arriates para flores de temporada y dejó el piso cubierto con tierra apisonada, dispuesto para el paseo y para que los pintores pudieran asentar sobre él sus caballetes.

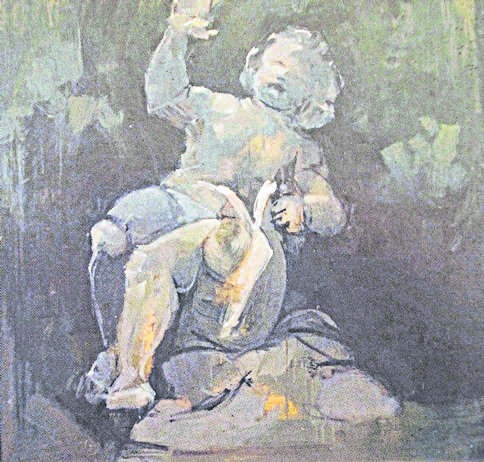

Estos lo hicieron con mucha frecuencia, pintando rincones del jardín, vistas panorámicas, balcones, vegetación y, sobre todo, la fuente con su angelote y el angelote aislado, no sólo siguiendo cánones realistas, sino muestra de tendencias más vanguardistas, naif, fauve, expresionismo figurativo y expresionismo abstracto. El arte de las vanguardias europeas llegaba a España vía palacio de Quintanar.

Explicaré lo dicho. Quienes lo dibujaron o pintaron fueron multitud. Y en mi opinión, aquellos cursos, y el jardín, por tanto, ocupan un lugar señalado en la historia de la pintura española contemporánea por el papel que jugaron en su modernización, aunque nadie lo reconozca.

Los alumnos de las cuatro Escuelas Superiores de Bellas Artes que existían en España, por aquellos duros años de la postguerra y del aislamiento internacional -San Fernando, de Madrid; San Jorge, de Barcelona; San Carlos, de Valencia; Santa Justa, de Sevilla- apenas tenían contacto con lo que se hacía en el exterior; pocos se podían permitir l lujo de viajar al extranjero, los libros con ilustraciones de calidad eran pocos y caros, y tanto el Estado como la Escuela y aún los medios de comunicación se mostraban reacios a la innovación.

Pero resulta que aquí, en esta residencia y en este jardín, quienes no podían viajar fuera sí pudieron conocer a artistas foráneos que traían nuevas ideas y que desarrollaban tendencias diversas, mostrando en las obras que aquí hacían que el arte no tenía por qué estar sometido a los dictados de la escuela, que había muchas posibles formas de arte y, en fin, que se podía pintar con libertad. Que el artista era libre de aceptar o rechazar seguir sometido a los complejos del parecido y del color local, que venían señoreando la pintura realista española de paisaje desde el siglo XIX.

Para la pintura española de aquellos momentos aquel fue un gran salto. El arte no tenía por qué ser forzosamente naturalista o realista ni siquiera en la pintura de paisaje. Y el naturalismo heredado de Carlos de Haes que imperaba en la España de la postguerra fue cediendo terreno ante las novedades que se pintaron teniendo el jardín como tema y que los jóvenes españoles —Agustín Albalat, José Beulas, Lucio Muñoz, Joaquín Michavila, Alberto Datas, Juan Romero, Antonio Zarco…—, pudieron conocer y llevar cada uno a su tierra.

No todas las innovaciones son aciertos ni merecen siempre aplauso. La novedad en el arte de la jardinería ha transformado el jardín, al que dedicó sus versos el conde poeta:

Huyó de los bojes Eros

pero dejó su rosal.

El increíble rosal trepador de rosas color salmón y delicioso perfume que cubría una de las fachadas ya no está pues se hicieron nuevas reformas y fue el primero en caer. Queda su imagen en una fotografía en blanco y negro, interesante pues, además de dejarnos ver un detalle del rosal, nos muestra, la izquierda y bajo la ventana protegida con reja del siglo XV, a las dos personas que hicieron posible que aquellos cursos de pintura y de castellano para extranjeros se mantuvieran años y años: Luis Felipe de Peñalosa y Mariano Grau.

También el arce que lo llenaba todo de hojas fue talado de raíz, se quitaron los arriates para flores y los setos de aligustre… El jardín, siguiendo la tendencia actual, se ha mineralizado a base de cemento y pequeños guijarros blancos.

No crecerá la hierba en el piso, no habrá que recoger hojas, no se recortarán los setos, no se pagarán sueldos a jardineros ni habrá que cotizar a la seguridad social por ellos… Se diría que el nuevo estilo en jardinería ha surgido para ahorrar gastos en viveros y en mano de obra.

Viendo este cuadro de Ander Gómez San Jorge, reflejo del momento actual del jardín en el que aún vive el cada vez más viejo almendro, uno no sabe si lo que está mirando es un pequeño paraíso o el ensueño, aséptico, de un surrealista.

——

Supernumerario de San Quirce

porunasegoviamasverde.wordpress.com