El próximo martes, 12 de diciembre, a las 19 horas, en La Casa de la Lectura, Dominica Contreras presenta su libro Misterio del Acueducto de Segovia: Vicisitudes y Datación. Este libro, culminación de más de 30 años de investigación, publicado por la Editorial Almuzara, ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Segovia, por lo que será el alcalde quien presente a la autora el día 12. En este acto Dominica va a dar una clase en la que nos facilitará las claves para comprender un poco mejor el misterio de este monumento y, sobre todo, para aprender a mirarlo, como a ella le gusta decir.

—El Acueducto de Segovia tiene una presencia vital en su carrera investigadora ¿por qué?

—Hace muchos años empecé a dar clases de Historia del Arte, primero en la Escuela de Magisterio, después en la SEK. Llegado el momento de tratar el arte romano, quería explicar a mis alumnos cosas sobre el Acueducto de Segovia, ésta era mi ilusión, y no había nada de nada publicado sobre él, por lo que empecé a buscar en las bibliotecas de Madrid todo lo que pudiera encontrar. Así empezó mi andadura investigadora. Mi primer trabajo lo publiqué en 1995, en el 2009 hice algo más grande y así poco a poco hemos llegado hasta aquí.

—¿Qué ha querido contarnos con este libro?

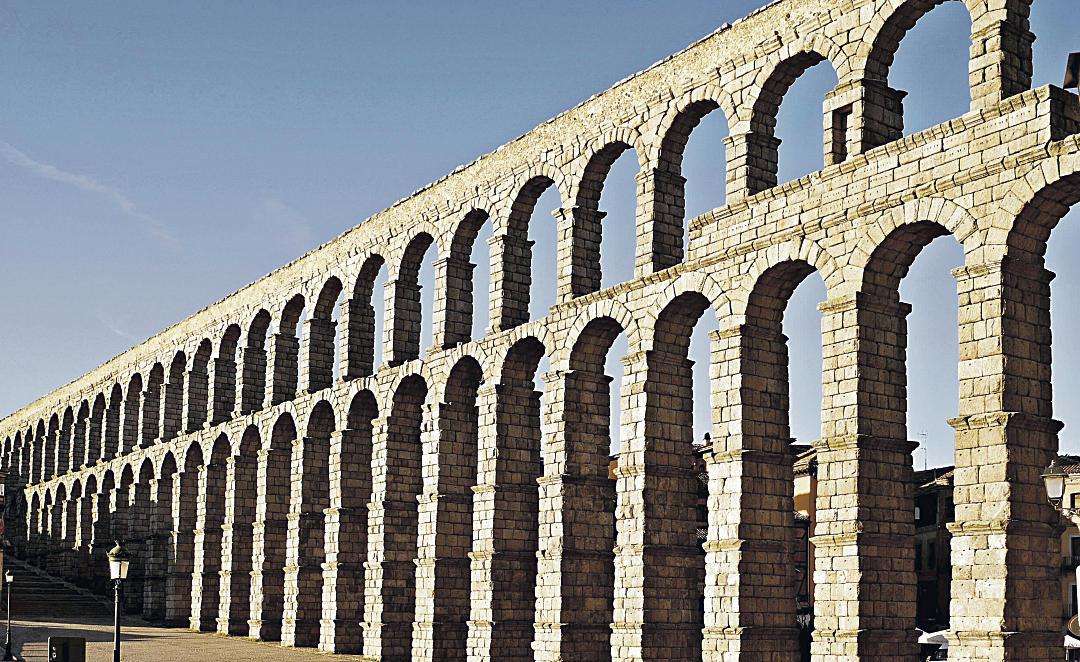

—El Acueducto de Segovia es, probablemente uno de los monumentos romanos de los que menos se sabe; tanto es así que se le ha definido como Gigante Mudo. Sin embargo. este gigante puede susurrar algo que nos ayude a desvelar su misterio, que en realidad se trata de un misterio doble: por una parte, quién lo hizo y por otra, por qué se hizo.

En el libro parto de un análisis epigráfico de las escasas inscripciones sobre el monumento de las que se tiene noticia, continúo con el apoyo del análisis estilístico de las formas del propio acueducto y un estudio comparativo con otras construcciones de diversas épocas romanas y, por último, documento los hallazgos más relevantes encontrados en las excavaciones arqueológicas.

Quiero aprovechar esta oportunidad para poner de manifiesto mi enorme agradecimiento a Mario Antón Lobo por las espléndidas fotografías que ha aportado a este trabajo, así como a Marisa Martín por su preciosidad de introducción. Y, cómo no, a José Manuel Abascal Palazón, uno de los grandes catedráticos de la Universidad española especializado en Historia Antigua por su docto prólogo y al señor alcalde por su presentación y apoyo para que esta publicación viera la luz.

—¿Cuál es su hipótesis sobre la datación del Acueducto y qué otras teorías se han planteado?

—Se han dado un montón de teorías sobra la datación del acueducto: casi cada emperador ha tenido la suya. El ingeniero que hace décadas restauró el monumento, Carlos Fernández Casado, lo achacaba a Claudio (24-41d. C.) por su parecido con el Aqua Claudia de Roma. Mi querido compañero José Maria Martín, durante al menos un verano, prismáticos en mano desde la terraza del Columba y achicharrado de calor, pudo leer las primeras letras de la cartela imperatoris Nervae; un catedrático de arte apropiándose de este trabajo lo hizo público en un congreso, por lo que el nombre de Nerva funcionó durante un tiempo. También se le ha adjudicado a Teodosio, al encontrarse una moneda de Gordiano que es del siglo IV en uno de los cajones de la cartela. En cuanto a Trajano, que fue la teoría más tradicional, y la de Adriano que surge tras las excavaciones realizadas en los últimos pilares, quedaron invalidadas cuando aclaré que, si hubiera sido Trajano se habría construido en tres meses, dado que la inscripción de la cartela es del primer año de su gobierno y, en cuanto a Adriano ¡la cartela tendría que haberse colgado del aire! Por tanto, la construcción se efectuaría en tiempos anteriores a Trajano, durante la dinastía de los Flavios.

Como ya publiqué en el año 1995, el Acueducto lo empieza Vespasiano (69-79 d. C.), lo continua Domiciano (81-96 d. C.), al final de su tiempo tiene un parón, no se hace nada en tiempo de Trajano (98-117 d. C.) salvo alguna pequeña reparación al principio de su Imperio, se continúa con Adriano (117-138 d. C.) y a saber cuándo se termina porque una construcción se sabe cuándo empieza, pero -casi nunca- cuándo termina. El tiempo total estimado sería de 70 a 80 años, periodo muy razonable si lo comparamos con el de otras construcciones semejantes.

Como Domiciano, cayendo en la tiranía, llegó a hacerse odioso, fue asesinado y sufrió la damnatio memoriae, la “condenación de la memoria” del Senado (estaba ordenado olvidarle, borrar su nombre de todas partes) aunque en su tiempo se continuara aceleradamente la obra, no se le pudo dedicar, ni a él ni -claro- a su padre. Efectivamente, con respecto al Acueducto, se les olvidó para siempre.

—¿Por qué un acueducto en Segovia?

—A todos nos extrañaba que, en Segovia, considerada como una ciudad sin importancia entre las ciudades romanas españolas, se construyera un acueducto de esta categoría. Ahora bien, las excavaciones realizadas en los últimos tiempos nos dicen que Segovia podía tratarse de una ciudad de tipo medio con cierta importancia en la meseta. Hay que tener en cuenta, además, que Segovia es como Manhattan: construida sobre una roca, en un terreno delimitado por dos ríos que impiden su expansión. Todo lo que se ha construido ha sido edificado encima de lo anterior, no se puede construir al lado. Hay mucho más de romano en Segovia de lo que se conoce popularmente. Además, en el año 2009 se han descubierto unas importantes minas de cobre cerca de Otero. Estos hechos ayudan a justificar el Acueducto. Sin embargo, no son suficientes, por lo que Segovia debía de contar con otras ventajas.

Existe un hecho muy importante y poco conocido que —a mi juicio— contribuyó muy eficazmente a su construcción. Se sabe que, en torno a los años 180 a 160 a. C. las tribus celtíberas hacían pactos entre ellos y con otras tribus a veces incluso más alejadas. Segovia pactó con los romanos contra los cartagineses. Los pactos de los iberos eran tan sagrados que morirían antes de incumplirlos; se trataba de la famosa fides ibérica. Segovia cumplió con sus pactos, como se demostró en el ataque y asedio a la ciudad por Viriato, enemigo de Roma.

Esto, unido a la excelente posición estratégica, en el cruce de dos calzadas principales, además de ser guardiana del paso de la Fuenfría, pudo reportarle a Segovia ciertos beneficios de cara a su desarrollo como entidad urbana. Segovia obtuvo la temprana concesión de status de municipio con Tiberio (14-37 d. C.) o antes, lo que suponía otorgar numerosos privilegios, entre otros, poder afrontar la renovación urbanística. Después de todo, Roma fue una civilización de ciudades comunicadas entre sí por firmes calzadas. La necesidad de construir un acueducto para el suministro continuo y abundante de agua podría justificarse entre otras cosas porque Segovia habría aumentado su población a costa de las poblaciones vecinas y la obtención de agua de los pozos y cisternas para el consumo dejaba de ser una solución efectiva y, por otra parte, la construcción de edificios públicos como templos, termas y fuentes harían necesario un suministro constante.

—Para Segovia la época de Vespasiano fue brillante: como provincia totalmente pacificada, pasó a formar parte de la provincia cartaginense, que era como pasar al mundo civilizado y ¡ojo! porque no todas las provincias pasaron; por ejemplo, Coca se quedó todavía en la Gallecia.

A mi modo de ver, Vespasiano se tomó encantado la propuesta de construcción del Acueducto. Lo más probable es que el proceso se produjera de este modo: la oligarquía segoviana percibe la necesidad de la ciudad de construir un acueducto, se dirige al gobernador de la provincia en demanda de apoyo y ayuda, y éste lo transmite al emperador, el cual manda asesoramiento técnico y cubre parte de los gastos, o por lo menos apoya de diferentes maneras. Por otra parte, como Roma buscaba el efecto de asombro y prestigio con este tipo de construcciones, en este caso, la operación de marketing debió ser un éxito.

—Dice en su libro que el estilo es una seña de identidad, como la firma en grafología ¿quién está tras el estilo del Acueducto?

—El análisis de las formas del Acueducto nos lleva directamente a un estilo que balbucea en la época de Tiberio (14-37 d. C.), se desarrolla con Calígula (37-41 d. C.), Claudio (41-54 d. C.) y Nerón (54-68 d. C.) y alcanza su máximo dominio, su cenit, y máxima sabiduría constructiva dentro de su estilo en tiempos de Vespasiano (69-79 d. C.). El equipo técnico de Vespasiano conocía muy bien las leyes de la perspectiva y de la óptica —heredadas de los griegos— para transmitirnos los valores de Roma. Las inmensas piedras trabajadas a picocha de una forma rústica dan sensación de fuerza y, además, están ligeramente almohadilladas, lo que le da un aspecto más salvaje; la profunda sensación de elegancia se consigue al componerlo de cuatro cuerpos que van disminuyendo de forma apiramidada, separados entre sí por sencillas cornisas de media copa; la sensación de estilización con los pilares próximos entre sí y la sensación ciclópea haciendo que los paralelepípedos de las bases sean alargados en el sentido del arroyo que pasaba por debajo de sus arcos, son algunas de las características de nuestro Acueducto que concuerdan con este estilo.

Las crónicas y las inscripciones pueden mentir, pero el estilo no miente: por ejemplo, el anfiteatro de Pula es como un gemelo de nuestro Acueducto; la parte más antigua del Acueducto de Cesárea Marítima podría ser otro “primo cercano”. También el Anfiteatro de Flavio de Roma o el Anfiteatro de Verona son algunos de los muchos ejemplos que manifiestan el clímax de este estilo de la época Flavia y que podrían —incluso— estar realizados por el mismo equipo. El martes hablaré un poco de todo esto.

—¿En relación con las excavaciones arqueológicas, qué hallazgos considera más relevantes?

—Martín Almagro Basch y Luis Caballero Zoreda, en 1974, hicieron excavaciones en el principio del Acueducto y encontraron material de la etapa Flavia. También excavaron la parte central del Acueducto, pero esta parte está muy revuelta, dado que había muchas edificaciones pegadas, y no encontraron nada de interés. Germán Prieto describe el final de la historia del acueducto dándonos la fecha de construcción de los últimos arcos, al excavar los pilares 115,116 y 117, cimentados dentro de la piedra, próximos al postigo del consuelo y que encajan en ella muy justitos: para sujetarlos encontró cerámica de tiempos de Adriano (117-138 d. C.) mezclada con greda (se trata de una cimentación rarísima también encontrada en el anfiteatro de Pula).

—¿En qué le ha ayudado el estudio de la historia epigráfica del Acueducto?

—Está claro que el estilo del Acueducto canta a Vespasiano y el estilo no engaña pero, además, viene reafirmado por al menos tres monumentos epigráficos importantes dados hasta la fecha: en primer lugar, la inscripción en una lápida en el lado de la muralla de la Puerta de San Juan, inexistente actualmente; en segundo lugar, el bronce de la Calle Herrería, con una inscripción latina dedicada a un ciudadano romano de alto nivel social y, por último, la inscripción en la cartela del propio Acueducto, que confirma los anteriores.

La historia del hallazgo de la piedra del arco de San Juan, que se puede ver en alguna foto antigua, con la primera inscripción, es harto complicada y me ha traído de cabeza durante años: sería demasiado extenso para contar aquí, pero creo que el libro lo deja suficientemente aclarado. Por resumir diré que la inscripción de la Puerta de San Juan se dio por falsa durante muchos años, de manera que la clave para la datación del Acueducto quedó así bloqueada. Considero que se trata del clásico tapón cultural que había que levantar, y eso es lo que he tratado de hacer con este trabajo. Ninguna de las varias teorías sobre la época de construcción del Acueducto había podido prosperar y ser demostrada, porque la vía correcta era precisamente la “prohibida”, con la que nadie se ha atrevido por miedo al ridículo.

Una vez levantado este “tapón” ¿qué dice la dichosa inscripción?: dice que Licinius Lartius, a quien Vespasiano nombró gobernador de Hispania en el año 69, y que murió un año después, lo mandó construir. Sabemos, además, por Plinio el Viejo, que este personaje fue un gran evergeta. Si financió buena parte del Acueducto, queda justificada su inclusión en la lápida. Por tanto, la inscripción nos da la fecha en que Vespasiano da su aprobación para la construcción del Acueducto, año 70 d. C.

Y —finalmente— en el año 1992, tenemos la interpretación que hace el profesor Geza Alföldy, que viene avalada por su cátedra de Historia Antigua de la Universidad de Heidelberg y por una numerosísima bibliografía especializada, con abundantes premios. Alföldy, junto con su amigo y genial arqueólogo Peter Witte, consigue leer la cartela del Acueducto. Al darnos la fecha de la dedicatoria a Trajano, con la excusa de unas reparaciones efectuadas en el monumento, nos confirma la teoría de los Flavios, puesto que Trajano acababa de acceder al poder y un monumento como éste no se levanta en unos meses.

Por cierto, que Segovia tiene contraída una gran deuda de gratitud con Alföldy y Witte, así como con Ramón Escobar, el alcalde que por entonces tuvo el valor de cortar el tráfico bajo los arcos. Sería lo suyo que ahora se alejara la circulación unos metros más. Ya sé que no es fácil, pero se puede y se debe hacer.