En el camino hacia uno de los pinchos de tortilla más apetitosos de la ciudad, la mujer sentada en un banco aledaño se anticipó. “Ese bar hoy está cerrado”. Ante el acento meridional, el paseante inquirió por la procedencia. “Extremadura”; en concreto, un pueblo de Badajoz, bien conocido por los seguidores del periodismo del misterio. “¿Cómo llegó aquí?”, prosigo. A partir de ese momento, esta señora de 64 años de edad me regalará la narración de una historia de vida devenida en aprendizaje para escuchantes, que nos retrotrae al tardofranquismo, a pesar de tratarse de ciudadana cuya mayoría de edad no fue alcanzada hasta la democracia.

En el terruño, el padre trabajaba en la finca de un aristócrata; y, así, desde allí, vino a la provincia de Segovia, donde el latifundista también poseía tierras. Un pariente, hijo de campesinos que ya habían emigrado a Castilla, era el capataz, lo cual propició la mudanza. Por entonces, la mujer del banco era una niña de doce años; y recuerda lo grande que era la casa ajena a la hora de limpiar. Los propietarios iban durante los fines de semana.

Apenas un bienio, tras el que nuestra protagonista marchó a Madrid, donde obtuvo plaza de ayudante de planchadora en la residencia de los mismos señores, enorme, situada en el Paseo de la Castellana. Aquello supuso ingreso en tropa integrada por quince empleadas domésticas. Adquirió rango de interna; pero, no hizo amistades, en tanto todas las compañeras eran mucho mayores que la chiquilla de catorce años, quien fue fichada para sustituir a una muchacha gallega que había dejado el empleo. Por cierto, he llegado a conocer a paisanas de esta última, quienes fueron embarcadas, casi sin saberlo, a edad demasiado precoz, lloros mediante, con destino a servir en casas de Buenos Aires o Montevideo.

La actriz cómica Nini Marshall, argentina, quien tenía una capacidad impresionante para multiplicar los registros de voz, tras sus inicios en la radio, dio vida al personaje de Cándida, mucama o criada gallega, en numerosas películas que siguieron a la primera con dicho título (1939). Los integrantes del núcleo duro de los empleados domésticos siempre aparecen con papeles simpáticos en las comedias de la Edad de Oro. Llamaban “niño” o “niña” a los hijos de las familias pudientes, protagonistas de aquellas tramas. Entre ellos, intérpretes como Juan Carlos Thorry o Paulina Singerman, actriz guapísima, con porte aristocrático y acento seductor. Esta última alcanza el cénit en “Isabelita” (1940), dirigida por Manuel Romero, cineasta excelso, hijo de andaluces. Tito Lusiardo, secundario de oro nacido en Galicia, protagonizó “Señor Mucamo” (1940), film en el que se da rienda suelta al enredo.

En el género drámatico, el cineasta senegalés Ousmane Sembéne dirigió una obra maestra, con final muy triste: “La Noire de…” (1966). Antes de desplazarse a la Costa Azul, unos expatriados franceses contratan a una criada en cierta calle de Dakar, donde las candidatas se ofrecían; una crítica contra el neocolonialismo.

En Madrid hay muchas tiendas de ropa laboral; pero, en Barrio Norte (Buenos Aires) existe un comercio emblemático de uniformes para mucamas. La imagen de una uniformada que pasea al perrito es consustancial a distritos adinerados de Sudamérica, tales como Las Condes de Santiago de Chile. Recuerdo también el atavío de la “tata” de toda la vida, mayorcísima, que no quería abandonar su puesto en cierto hogar junto al Paseo de Rosales en Madrid, zona densa en personal de servicio. Cuando visitaba al anciano profesor, la mujer siempre aparecía en el despacho con un café en la bandeja. Era extremeña, paisana de la esposa pacense.

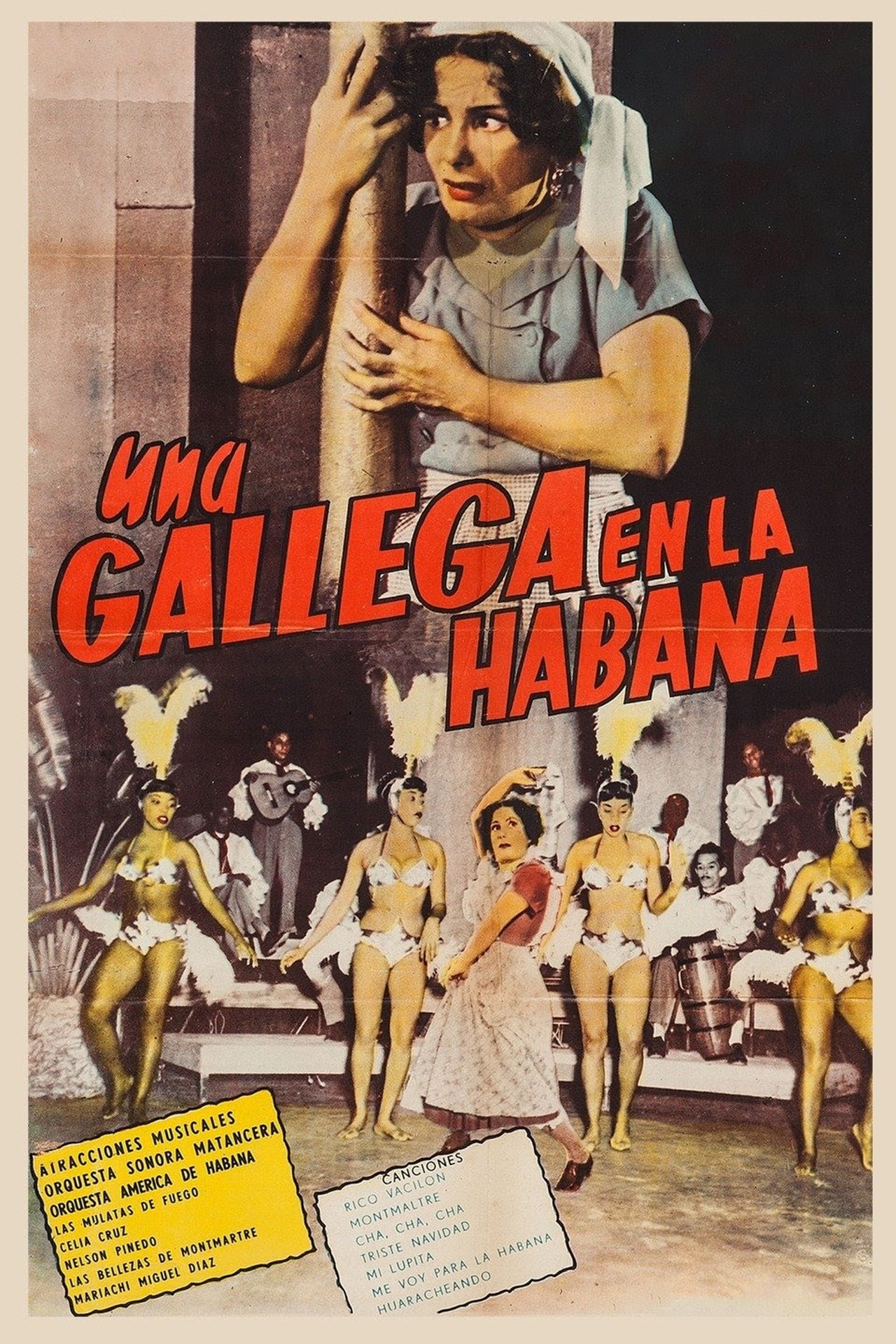

Las películas de Cándida fueron éxito latinoamericano; y, tras algunos problemas con el peronismo, la estrella rodó varias secuelas de la saga en México. Una de ellas se tituló “Una gallega baila el mambo” (1951), con “happy end”, baile y música instrumental del compositor Dámaso Pérez Prado, que hizo furor en tantos países hispanohablantes durante los años cincuenta. Vargas Llosa recuerda este fenómeno en alguna de sus publicaciones.

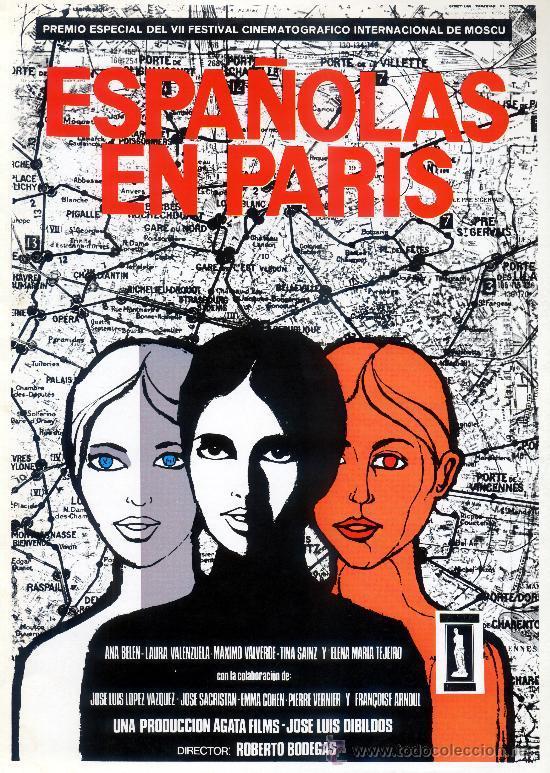

Algunas actrices nacionales, cuáles Laly Soldevila, Rafaela Aparicio o Gracita Morales, están espléndidas en los papeles de criadas del cine español. Muchas compatriotas, emigrantes, tuvieron esta ocupación en la Francia de los años sesenta. “Españolas en París” (1971) y “Las chicas de la 6ª planta” (2011) son filmes muy interesantes que versan sobre dicha temática. “Las que tienen que servir” (1967) es una comedia en torno a unas jóvenes, extremeñas, empleadas en la casa de unos estadounidenses en la urbanización madrileña de la Moraleja.

En la residencia del Paseo de la Castellana, donde llegó vía Segovia, la mujer del banco nunca vio a los patrones. “Había como una separación”, explica, entre la vivienda y las habitaciones del servicio. Las órdenes eran recibidas a través de ciertas doncellas que sí tenían trato directo con los empleadores. En aquel periodo, tampoco llegó a pisar la zona noble del inmueble. El ama de llaves impedía cualquier intento de aproximación al área prohibida. La gobernanta no era antipática; se limitaba a garantizar el cumplimiento castrense de las normas. Antes del traslado a la Villa y Corte, la chica del banco sí había llegado a atisbar a los aristócratas en la finca segoviana; pero no hubo cruce de palabras. Tampoco lo habría en el futuro inmediato, madrileño, a pesar de que “parecían buena gente”. “¿Qué sentías hacia ellos?”. “Respeto”, fue la respuesta. En la finca segoviana, el capataz apenas interactuaba con el propietario.

La hija de los aristócratas era solo algo mayor que la preadolescente extremeña. “No tenía remilgos”; pasaba a la zona del servicio en la vivienda de Madrid; y ambas se hicieron amiguitas. La muchacha rica le enseñaba cosas a su vecina pobre; mientras, el contacto se mantuvo hasta hace diez años. Una vez adulta, ¿se transformaría en aristócrata “progre” durante los años de la Transición? La mujer en cuestión se casó con un diplomático. Por cierto, mi informante indicaba cómo, a lo largo de su periplo laboral, le han dicho que ella también habría valido para esa profesión, por su capacidad de ver, oír y callar.

En Castellana, las chicas del servicio se reunían en un cuartito de estar al efecto, donde una de las empleadas más veteranas enchufaba la radio todas las mañanas; pero, carecían de televisor. La lectura era gran afición de mi interlocutora. “¿Te gustaban las novelas de Corín Tellado?”, pregunto. “Y también Jazmín; es lo que había”, responde. Me comenta que, con el tiempo, empezó a comprar “Interviú”, por los buenos reportajes editados. El hábito continúa; y, su última lectura, tantos años después, ha sido la trilogía de “La reina roja”. Como si se tratase del antiguo telón de acero, cabe destacar que el tránsito de periódicos y revistas desde la zona elegante de la casa grande al área del servicio era inexistente.

La señora a quien conocí de forma casual valora la suerte de haber aprendido a leer y escribir con corrección, gracias a una maestra llegada de Badajoz capital que le daba clases por la tarde. Esto fue posible debido a que el marido era amigo del padre. Le pregunto por su escolarización, rural, en el pueblo de Badajoz; y, risueña, relata cómo los alumnos mayores enseñaban a los pequeños. Al preguntarle por la pobreza de la localidad natal, contesta que su familia estaba algo mejor respecto a la media, en tanto el cabeza de familia trabajaba para aquel terrateniente. Muchos paisanos emigraron a Barcelona.

“Arriba y abajo”, antigua serie británica de televisión. Se narraban las historias referidas a las vidas paralelas de aristócratas y criados, en plantas separadas, dentro de una mansión en la Inglaterra de las primeras décadas del siglo XX. Gordon Jackson, actor escocés muy característico, secundario en tantas producciones de la Ealing, hacía de mayordomo. Los paralelismos, arriba y abajo, son evidentes con la vivienda lujosa del Paseo de la Castellana.

Apenas cuatro años antes de la llegada de la campesina extremeña, una jovencísima Isabel Preysler, procedente de Manila, se estableció en el domicilio de sus tíos, también situado en el Paseo de la Castellana. Tan cerca y tan lejos; una comedia de teléfonos blancos, frente a un film de realismo social. Las puertas del Madrid VIP se le abrieron de par en par a la moza hispano-filipina, festejante permanente en los guateques de la época yéyé. No obstante, los horizontes de la aprendiz de empleada doméstica, originaria del territorio con menor renta per cápita de España, carecieron de glamour. No había nacido en cuna de oro.

La mujer del banco libraba los domingos; y salía a dar una vuelta por el entorno inmediato de Castellana, para regresar enseguida al inmueble, si bien le gustaba caminar. No tenía un duro, pues el sueldecillo lo cobraban íntegro sus padres. Los años pasaron; y nuestra informante conoció en una tienda de ropa a un sastre, con quien se casó. Sonríe; y me dice que aquello fue toda una historia, larga de contar. Después del matrimonio, siguió trabajando, siempre en limpieza; y también fue empleada doméstica en casa de un empresario, donde el trato era mucho más cercano. Por allí, pasaron varios jugadores del Real Madrid; pero, carente de fetichismo, jamás les pidió un autógrafo. No lo sabe; pero, habría sido una buena inversión.

Como si fuera la trama de “El gatopardo”, las posiciones tendían a invertirse. El nuevo patrón se enriquecía con la construcción. Por el contrario, el aristócrata vendería la finca segoviana, que era espectacular. Los que suben, los que bajan; es ley de vida.

Una vez abandonada la plaza de ayudante de planchadora, la mujer no cesó en su condición de vecina de Madrid, hasta que se trasladó a otra urbe; pero nunca logró recordar el número exacto del Paseo de la Castellana en el que había vivido cuando llegó a la capital. En definitiva, no había salido de aquel enclave, tan aislado, propio de otra época. Como sentenció un escritor célebre, el pasado es un país extranjero. En cualquier caso, esas cosas también pasan en el resto del mundo. Cuántas veces no nos enteramos de lo que nos circunda.

En la librería de un centro comercial de Manila, llamaron nuestra atención los estantes repletos de manuales para preparar el TOEFL, examen estadounidense que calibra los conocimientos de lengua inglesa, ventaja competitiva para las mujeres filipinas reclutadas como empleadas domésticas a nivel internacional. Esta emigración constituye una de las principales fuentes de obtención de divisa extranjera del país del Sudeste Asiático. Los hijos de las trabajadoras suelen criarse con los abuelos; mientras, sus madres viven en el extranjero.

Las chicas del servicio pasan los domingos en el centro financiero de Hong Kong, por lo demás vacío, así devenido en Pequeña Manila. Un día de campo urbano, diríamos, rodeadas de rascacielos: almuerzan, se cortan el pelo unas a otras, ríen, bailan, duermen la siesta, todo sin presencia masculina. La estatua negra de algún personaje del Imperio Británico configura su epicentro. “Es como mi hermano”, me decía una muchacha procedente de la isla de Luzón, aquella más principal del archipiélago. La jerarquía de preferencias, relativa a empleadores deseados, estaba clara. En primer lugar, expatriados occidentales; a continuación, familias chinas; y, árabes como última opción. Mi interlocutora me refería que, en el Golfo Pérsico, donde residió con anterioridad, el señor de la casa se empeñaba en acompañarla cuando se desplazaba a una entidad financiera para enviar remesas. Así funcionaban las cosas. “¿Eres periodista?”, me preguntó. Solo viajero, repliqué.

El día libre dominical, un clásico, aquí y allá. Las cocineras vizcaínas, contratadas por la alta burguesía madrileña, paseaban por el Parque de la Bombilla durante los felices años veinte. El viajero Mariano Estornés rememora cierta escena de la Caracas de la década del cincuenta, en la zona rosa de dicha metrópoli: “por la progresista Plaza de Altamira, con su música vespertina dominguera y la parlanchinería de las domésticas gallegas”.

Las trabajadoras filipinas también son visibles en la Gran Vía madrileña durante las tardes de domingo; y, hay algún locutorio próximo, vinculado a la colectividad. Si el establecimiento de KFC, especializado en pollo frito, es punto de referencia, encontramos un bar filipino en Hilarión Eslava, cuyas alitas de pollo son estrella. La cadena de comida rápida Jollibee ha venido de Manila, para establecerse cerca de la Puerta del Sol. En el otro extremo gastronómico, el Paseo de la Castellana contó con un restaurante filipino excelente, Sulú, donde probé un arroz exquisito. Se debe considerar que la próspera colonia hispano-filipina, integrada por descendientes de españoles, siempre ha estado presente en Madrid, representada por integrantes de familias con prosapia en Manila. Conocí, hace años, a un aristócrata residente en La Castellana. Su mujer tiene orígenes en la comunidad española de Filipinas, veraneante en cierto pueblo de Mallorca por donde todavía pasan muchos descendientes de emigrantes salidos del rincón balear.

En otro ámbito, el servicio doméstico originario del país asiático, tan vinculado a España, se puso de moda entre la alta sociedad madrileña hacia los años setenta. Discreción y uso del inglés eran atributos muy valorados. Siendo niño, viví en Logroño durante dos años; y, hacia 1977, conocí a dos mujeres filipinas en la visita realizada a la segunda residencia de unos conocidos de mis padres. Ellas trabajaban para una familia de clase media, vinculada al mundo de las bodegas; y, eran simpatiquísimas. Según parece, un indiano riojano se enriqueció en el Lejano Oriente; y, de forma muy temprana, apareció este flujo migratorio en el palacete construido en Logroño. Tal vez, dicho factor explicara esa presencia asiática, infrecuente, en estratos medios acomodados.

Si la mujer extremeña, llegada a La Castellana desde una finca segoviana, no recuerda el edificio exacto donde trabajó cuando apenas tenía catorce años, existe cierto paralelismo con una empleada doméstica filipina con quien coincidí en un taxi compartido de Beirut. Según me refirió, aterrizó en un vuelo desde Malasia, porque dicha procedencia agilizaba los trámites legales con los servicios de inmigración del Líbano. Trabajaba en la capital; pero, de forma excepcional, disfrutó de una estancia de seis meses con la familia beirutí en Nigeria.

Los libaneses descienden de los fenicios; y muchas grandes fortunas en varios estados de África Occidental corresponden a la diáspora levantina. “¿Qué te pareció Lagos?”, pregunté a la chica asiática, encantadora. Me dijo que todo perfecto, con urbanizaciones muy limpias. Además, si se averiaba el coche en la carretera, llegaba la policía con una rapidez extrema…

La empleada doméstica se encontraba en una burbuja; y no se enteró de nada de lo existente más allá de las fronteras del enclave, jaula de oro, donde residían aquellos potentados. La capital de Nigeria está acreditada como metrópoli caótica y peligrosa en extremo. Cuando Iberia volaba a aquel destino, las tripulaciones necesitaban protección de agentes privados de seguridad para desplazarse desde el aeropuerto al hotel. Una realidad urbana antagónica, incompatible con la visión edulcorada, irreal, que se llevó la chica filipina.

Algunos libaneses no se enriquecían en África. De forma casual, coincidimos dos o tres veces con un taxista mayor, quien tuvo la mala suerte de regresar a Beirut desde Sierra Leona justo en 1975, año de inicio de la cruenta guerra civil que no finalizaría hasta 1990. Un conflicto armado que dejó marcado al país que una vez fuera paraíso, puerta de entrada amable y cosmopolita al mundo árabe.

Desde nuestra habitación del Hotel Embassy de Beirut, como James Stewart en “La ventana indiscreta” (1954), contemplábamos el salón de una vivienda del edificio de enfrente, ya que no había persianas ni cortinas. Una anciana veía la televisión todas las noches, acompañada por su cuidadora etíope. Otro patrón de emigración paralelo, visible en las calles de la capital libanesa. De la misma forma, muy lejos de allí, las empleadas procedentes de Indonesia se suman a las filipinas en Hong Kong o Taiwán. El avance de la globalización aumenta la oferta disponible en el mercado global para la contratación de personal de servicio. Cierta mujer indonesia llegó a Madrid con una familia española para la que trabajaba en Singapur. En la actualidad, regenta con su marido el restaurante “Sabor Nusantara” (Chamberí): todos los platos están deliciosos, incluido el “nasi goreng”, especialidad más conocida del país insular.

Las historias de empleadas domésticas, antaño llamadas criadas, trátese de un país u otro pueden parecerse mucho entre sí. Una vez que enviudó, Fernanda, la señora extremeña, decidió establecerse en Segovia, donde tenía familiares; y, aquí sigue.

Ya saben: cuántos personajes interesantes nos esperan en un banco cualquiera de la ciudad; y todo lo que podemos filosofar en torno a sus oficios y trayectorias.