En el estado actual de nuestros conocimientos, se puede sostener que a lo largo de dos siglos, desde finales del XIII hasta principios del XVI, los diversos poderes públicos intentaron fijar los límites admisibles dentro de los cuales había de moverse la prostitución. Una de las preocupaciones prioritarias fue acotar el espacio urbano en el que podía y debía practicarse el comercio carnal, así, por ejemplo, en 1285, el baile del rey de Mallorca asignó una determinada calle en los suburbios de Montpellier para que las prostitutas trabajasen en ella. Otis observa este fenómeno desde una doble vertiente, pues si bien es verdad que las meretrices quedaban recluidas en lugares concretos, también es cierto que adquirían el derecho a ejercer su oficio en un sitio propio en el que no habrían de ser molestadas por sus vecinos. En la España bajomedieval la implantación de burdeles oficiales parece haber sido más temprana en las ciudades de la Corona de Aragón. Esta es la hipótesis de María Eugenia Lacarra, quien, al estudiar la prostitución en Castilla en época de los Reyes Católicos, sostiene: «Pienso que la influencia del rey Fernando en este cambio (se refiere a las medidas impositivas y represivas) es fundamental, pues se va a imponer en Castilla el mismo sistema que se extendía desde hacía un siglo en las ciudades de la Corona de Aragón».

Los burdeles de las ciudades

A pesar de que no se ha trabajado sistemáticamente este aspecto, los diversos estudios que se ocupan de las mancebías permiten trazar ya una primera aproximación cronológica. El burdel de Valencia cuenta con documentación que atestigua su funcionamiento, como lugar exclusivo para la práctica del amor venal en la ciudad, desde principios del siglo XIV (1325); en el último cuarto del siglo, existían dos burdeles en Barcelona, el de Viladalls (cuya primera noticia data de 1330) y el de la Volta d’en Torre que se mantenían, a mediados de la centuria siguiente, como únicos enclaves en los que podía desarrollarse la prostitución dentro del marco de la legalidad. En 1391 se ordena en repetidas ocasiones que las meretrices de las ciudades, villas y lugares del Reino de Aragón permanezcan en los prostíbulos, uno de estos mandamientos afecta específicamente a las mujeres públicas de Huesca, Jaca, Barbastro y Sobrarbe; con anterioridad, la reina Violante había mandado que todas las mujeres de mala vida de Calatayud fueran recogidas en burdeles. Medidas similares, tendentes a concentrar a las prostitutas y limitar en el espacio el desarrollo de su oficio, se documentan para Palma de Mallorca en 1414 y se repiten en 1420 y 1430. Por su parte, y fuera de la Corona aragonesa, Murcia cuenta también con alusiones tempranas a una prostitución organizada y controlada por el municipio: en 1379 los hombres buenos y oficiales de la ciudad afrontan el problema de los rufianes que tienen mancebas entre las hembras públicas y duermen con ellas en los mesones y casas de la putería o mancebía, por lo que se siguen problemas de orden público, «que buelven pelea e se acuchillan unos con otros e fazen otros males que non deven ser consentidos», por lo que ordenan que ni las prostitutas ni los hostaleros acojan a los rufianes en los citados mesones durante la noche.

Respecto a las ciudades castellanas, la documentación investigada indica la existencia de un control y un enclaustramiento de las prostitutas bastante generalizado a finales del siglo XV. En Cuenca las ordenanzas de 1494 pretenden concentrar la prostitución en la mancebía, ubicada en el arrabal de la Puente Seca y regida por los munícipes, que delegan la gobernación de la misma a Bernardina Rodríguez. Ese mismo año el concejo se vio obligado a levantar una cerca con puertas alrededor del prostíbulo para evitar los asaltos nocturnos de los que eran víctimas las mujeres públicas. A raíz de dictar estas medidas se recibieron las quejas de diversos establecimientos de la ciudad, pues el encerrar a las prostitutas en un solo punto perjudicó los intereses de otros mesones. En el caso de Segovia, la mancebía intramuros aparece documentada desde 1478, y en la década de los noventa, Antón González de Hitero, a quien la ciudad había concedido por asiento la explotación de este negocio, consiguió situarla fuera de las murallas, construyendo un burdel nuevo. Algunos años más tarde, en 1514, recibió la merced real de las rentas de la mancebía para compensarle de su inversión y una década después sus herederos continuaban haciéndose cargo de la explotación del burdel y luchando contra la competencia ilícita de la prostitución clandestina. En el caso de Córdoba, las prostitutas aparecen aisladas por una pequeña barrera que cierra la calle del Potro desde el siglo XIV. Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XV, la mancebía experimenta sucesivas ampliaciones que, según la hipótesis de Padilla y Camacho, pudieron deberse a un incremento de la demanda por parte de los viajeros y soldados participantes en la guerra de Granada. A finales del Cuatrocientos, la putería cordobesa aparece configurada como un conjunto importante que genera pingües beneficios.

Las mancebías oficiales

Sin duda la explotación de las mancebías oficiales fue negocio ventajoso, lo que explica, por una parte, este tipo de concesiones reales como premio a los servicios prestados y, por otra, las reacciones de los municipios y los intentos de las ciudades de quebrar el monopolio de los particulares. Dos ejemplos bien estudiados de lo expuesto los presentan Málaga y Salamanca. En el caso de Málaga, el 4 de noviembre de 1486, antes de que la ciudad quedara incorporada a la Corona de Castilla, el rey Fernando hacía merced —entre otras— a su criado, vasallo, trinchante y capitán, Alonso Yáñez Fajardo, de

todas las casas e sytios en que agora están e usan todas las mugeres públicas del partido en las çibdades de Ronda e Lora e Alhama e Marbella […] e de todas las casas e sytios en que están las mugeres públicas del partido en las çibdades de Granada e Málaga e Guadix e Baca e Purchena e Vera e de todas las otras çibdades e villas e sennoríos cualesquier que sean del reyno de Granada al tiempo que por la gracia de Dios se ganaren.

Alonso Yáñez Fajardo, el «señor de las mancebías», a veces nombrado por sus coetáneos con menos contemplaciones Fajardo «el putero», había conseguido un privilegio para sí y sus sucesores por el que el concejo malacitano luchó con paciencia e ingenio. En el caso salmantino, la primera referencia a la mancebía pública data del 17 de julio de 1497, cuando el hijo de los Reyes Católicos, el Príncipe Juan, otorga la merced de explotación de la misma al mozo de ballesta del rey Fernando, García de Abarrastigui. El Concejo de Salamanca reaccionó con rapidez y en octubre de ese mismo año, los regidores apelaron a los Reyes Católicos suplicándoles la concesión de la mancebía para la ciudad. Los Reyes resolvieron la petición favorablemente fijando la indemnización que había de abonarse a Abarrastigui. Los intercambios entre la ciudad y los monarcas continuaron durante cierto tiempo, al carecer el Concejo de recursos para saldar la cantidad fijada y construir un burdel nuevo, lo que finalmente se resolvió en 1498, cuando Salamanca sacó la mancebía a pregón en los términos mandados por Isabel y Fernando y Juan Arias Maldonado, regidor de la ciudad, pudo hacer frente a las condiciones establecidas.

La prostitución oficial, cercada, controlada, no era un mal asunto para quienes la explotaban: proporcionaba ganancias estables, sin graves sobresaltos, y era una fuente segura. A finales del siglo XV, principios del XVI, la inmensa mayoría de las ciudades, villas y núcleos con una densidad de población significativa, cualquiera que fuera su estatuto jurídico, contaba con una mancebía o putería, único espacio en donde se ejercía legalmente el intercambio sexual mercenario. Este panorama general, no obstante, requiere algunas matizaciones, así Bazán Díaz advierte: «por lo que respecta a las villas y ciudades vascas, la documentación que hemos podido consultar nos pone de manifiesto la existencia de prostitutas, pero no de una prostitución municipalizada»; adjunta diferentes ejemplos como el de Bilbao, en donde hubo un intento municipal de organizar el comercio carnal en 1502, San Sebastián, cuyas ordenanzas de 1489 no permiten suponer la existencia de ningún burdel, y Vitoria, en cuyas ordenanzas de 1483 se perseguía cualquier tipo de prostitución y que un siglo después continuaba sin consentir mancebía o ramería.

Servicio público

Los argumentos a favor de la instalación de burdeles conocidos, controlados y legitimados insisten hasta la saciedad en que se trata de ofrecer un servicio público necesario que garantice el orden y evite el desparramamiento de actividades peligrosas y contaminantes por toda la ciudad. Ello implica que la mancebía y las mujeres que en ella trabajan han de reconocerse a simple vista para evitar cualquier tipo de confusiones. El burdel, para cumplir adecuadamente su función, ha de estar en la ciudad, pero instalado en alguno de los márgenes del plano urbano, de forma que quienes acudan a él sepan con certeza la zona en la que se están moviendo y accedan a la misma con plena consciencia. En Málaga, en 1490, ante las interesadas quejas del Concejo, el propio Fajardo, señor de la mancebía, admitía explícitamente que ésta «no estaba en honesto logar por estar en medio de la çibdad». Algunos años después, en 1498, la putería malacitana se ubicaba en emplazamiento idóneo y excéntrico, cerca del muro.

Quienes tenían el derecho de disfrutar de los beneficios proporcionados por el burdel de la ciudad, tenían también la obligación de garantizar el adecuado mantenimiento del mismo, lo que comprendía no sólo el velar por las instalaciones, sino también por el orden y la seguridad en el recinto, tanto para las trabajadoras como para los usuarios. El buen estado de la mancebía era importante para la ciudad y para su imagen, no en vano Antón González consideraba que Segovia debía estarle agradecida por haberla dotado de un adecuado burdel nuevo.

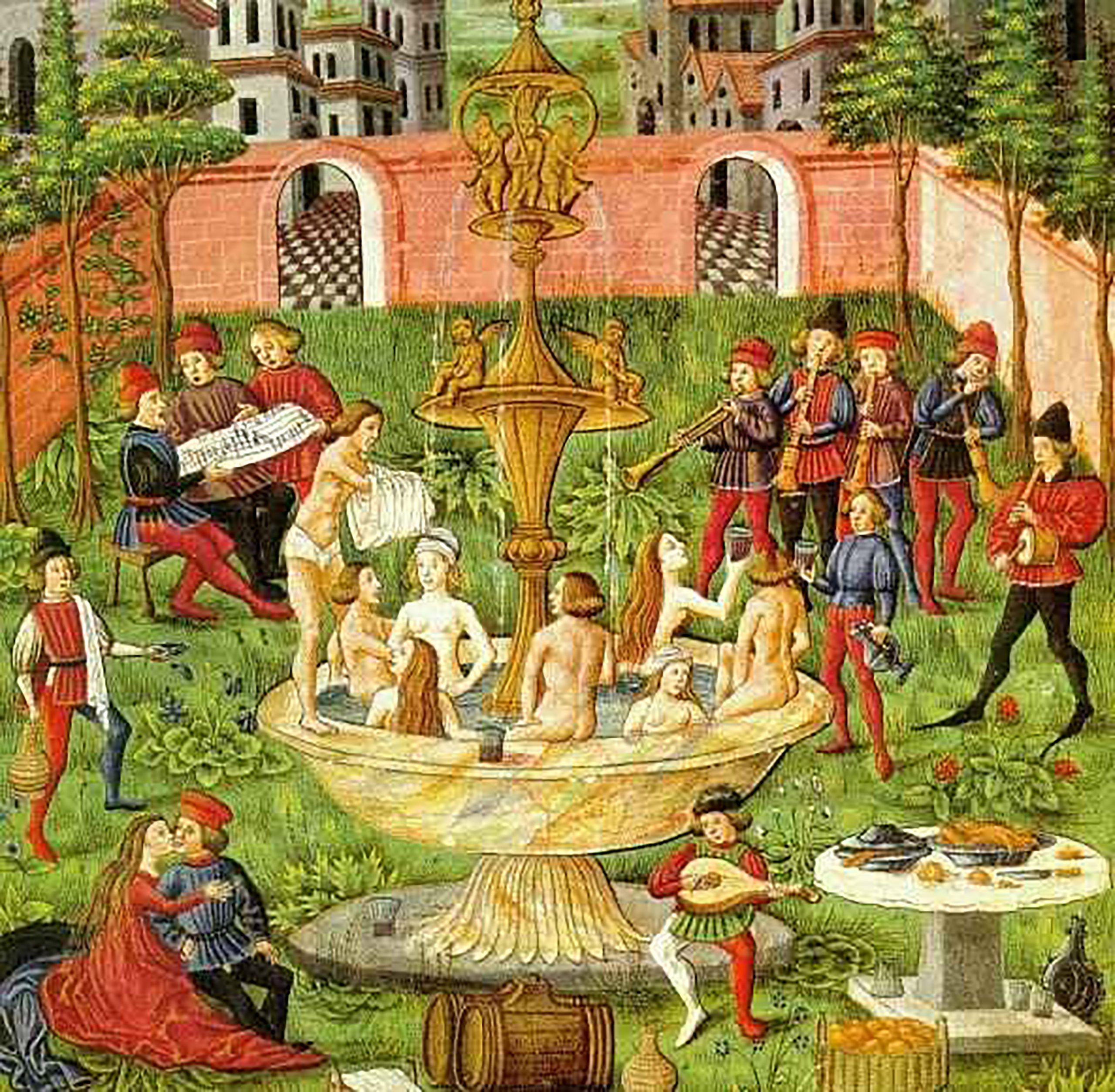

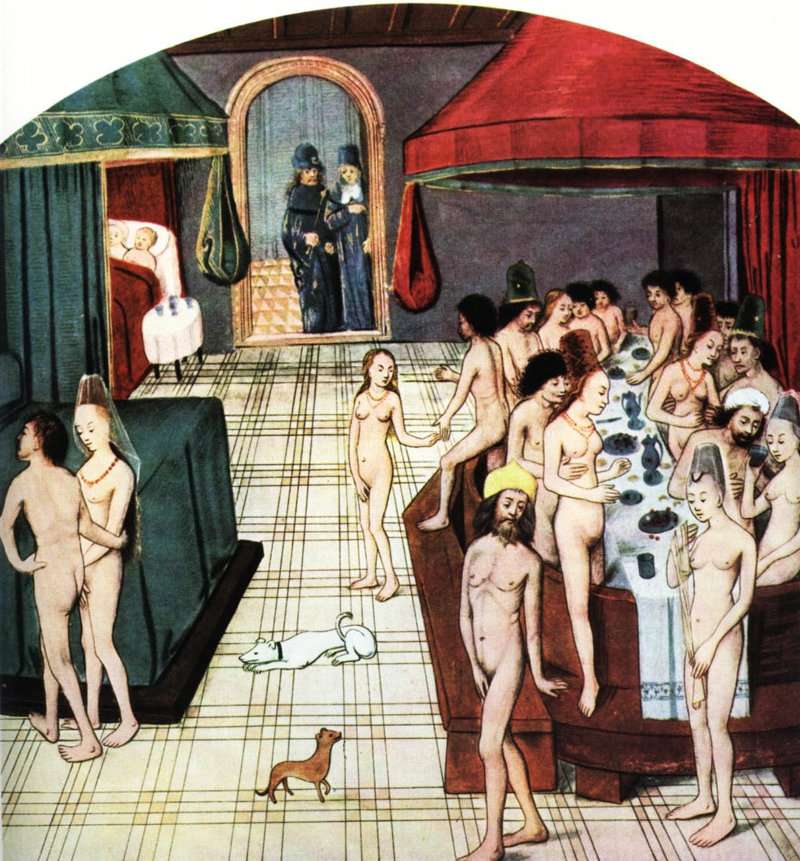

Sin duda ningún recinto prostibulario de España, en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, gozó de la fama y alabanzas del valenciano. Cuando el noble flamenco Antoine de Lalaing se detuvo en Valencia en 1501, quedó impresionado por el burdel, al que calificó de «admirable» y del que dejó una vívida descripción en la que asegura que es tan grande como un pueblo, totalmente cerrado por una muralla con una sola puerta. En ésta, un centinela se incauta de las armas de los visitantes y les ofrece la posibilidad de custodiarles el dinero hasta su salida, momento en el que les será restituido sin merma, avisándoles también de que si declinan su oferta, él no se hace responsable en caso de robo. A lo largo de tres o cuatro calles hay muchos lupanares pequeños, en cada uno de los cuales ejercen varias muchachas ricamente ataviadas y que en total pueden calcularse entre doscientas o trescientas. Las mancebías están llenas de adornos y disponen de buenas lencerías y ropas, también abundan albergues y tabernas. El precio por noche está fijado en cuatro dineros que equivalen a un florín de Flandes, y el fisco percibe una décima parte de la tarifa. Las muchachas se exhiben sentadas en los umbrales, bajo la luz de una linterna para que pueda vérselas bien. Semanalmente reciben atención médica pagada por el municipio de la ciudad. El extranjero concluye su relato: «Y he anotado todo esto porque jamás había oído hablar de un servicio policial, y tan bien montado, en un lugar tan vil».

Del informe «El mundo de la prostitución en las ciudades bajomedievales», de la historiadora María del Carmen García Herrero. Cuadernos del CEMYR (Centro de Estudios Medievales y Renacentistas) nº 4, editada por la Universidad de La Laguna.

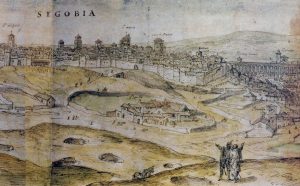

Casas de mancebía en la Segovia medieval

La instalación de una mancebía en la ciudad es uno de los fenómenos que también podemos relacionar con el despertar económico que conoce Segovia desde mediados del siglo XV. En su origen la mancebía debió de estar localizada en el interior de la ciudad amurallada, en algún lugar próximo a la judería, detrás de la actual catedral, porque la petición de que la mancebía salga de ese lugar la presentaban ciertos vecinos de la ciudad y también lo solicita la aljama de los judíos, que sabemos que estaba instalada en ese lugar.

Su presencia, perfectamente legalizada, se concebía como un servicio urbano, y su cuidado se asignaba, por asiento, a una persona que se comprometía a pagar una cantidad para los propios de la ciudad, que en el caso de Segovia sabemos que ascendía a trescientos maravedís. Los intentos para sacar fuera de la ciudad amurallada la mancebía, no obtuvieron éxito hasta los años noventa, y cuando Antón González de Hitero consiguió, por medio de un asiento con el concejo, instalarla en su mesón, no acabó con el problema de que las mujeres públicas anduvieran dispersas por algunas zonas de la ciudad. En 1498 se encarga al corregidor de la ciudad que decida dónde deben de morar las mujeres públicas y acabe así con las diferencias entre algunos vecinos.

La mancebía pagaba una pequeña cantidad como renta, y es probable que no satisficiera puntualmente los pagos a la ciudad y al monasterio de Sancti Spiritu, al que pertenecía la tierra sobre la que estaba construida.

Antón González presenta el hecho de haber construido una mancebía en la ciudad, como un logro social, que se le debe de agradecer, porque gracias a él allí están reunidas las mujeres públicas de la ciudad, prohibiéndoseles que anden por la misma. En 1514 recibe merced real de las rentas de la mancebía para compensarle de los gastos que le causó su construcción, quedando obligado a pagar solo la renta del concejo y la que le correspondiese al monasterio.

Por medio de ese privilegio, se zanja un asunto de enfrentamiento entre Antón González y Juan Díez, porque este último también quería la mancebía. En poder de los herederos de Antón González va a permanecer dicha mancebía, y así la encontramos en 1524.

Queda probada por tanto su presencia continuada en la ciudad de Segovia. A principios del siglo XVI todavía no se habla conseguido reducir el ejercicio de la prostitución a la mancebía legalizada. En 1513, el mismo Antón González protesta de que algunas personas por hacerle mal y daño a él y a los arrendadores que tienen puestos en el dicho mesón, dice que acogen a mujeres públicas en sus casas y en otros mesones; mandan que el corregidor haga justicia sobre ello.

En fecha posterior, el sucesor de Antón González se queja de que algunos vecinos de la ciudad daban sus casas y acogían en ellas a las mujeres públicas, y con ello ganaban dinero. Suplicaba que se le concediese una cédula real en la que se estableciera que ninguna mujer pública pudiese ganar dinero fuera de la mancebía, o de sus casas, y que estas se distingan de las demás declarando que las tales mujeres se entiendan ser públicas por que estuvieren de noche ganando a las puertas de sus casas con candelas encendidas.