El primer teórico que se aventuró a proclamar por estas tierras las excelencias de los nuevos deportes y que trató de difundir su práctica, con templada como espectáculo y como ejercicio físico saludable desde los planos fisiológico, intelectual y social, fue un médico de Coca llamado Rafael Navarro quien, en el transcurso de los años 1901 y 1902, publicó en el Diario de Avisos de Segovia varios artículos defendiendo la perentoriedad y urgencia de la implantación de la Educación Física, argumentando que sólo un cuerpo robusto y fuerte podía aspirar a los sempiternos ideales humanos de belleza, bondad y sabiduría.

Son unos artículos curiosos, en los que el autor mezcla consideraciones sociológicas, pedagógicas y morales y aplaude los pasos que se iban dando en España en pro del deporte con las medidas tomadas por el Ministerio de Guerra, que había decretado la práctica de la gimnasia y la rima en academias y cuarteles militares, y por el de Educación, que había introducido la gimnasia en los institutos.

También resulta muy interesante la lista de los deportes del momento, que no enumera directamente, pero que dejó reflejada cuando, en uno de sus artículos, da muestra de su satisfacción al ver cómo se iba introduciendo cada vez más en la sociedad española aquel poderoso espíritu que “multiplicaba las nobles exhibiciones de vigor corporal en los festivales infantiles, en las regatas a remo y a vela, en el ciclismo, el football, el lawn-tennis, el pelotarismo; la equitación de resistencia, el polo, la natación, la lucha suiza, la esgrima, las carreras a pie, el riscat, el guret, la aerostación, los coros musicales, el tiro al blanco, el automovilismo, el cricket, las excursiones, los juegos gimnásticos, la táctica militar y tantas otras formas de espectáculos y esparcimientos con que la vida privada y las ciudades revisten su despertar a la vida moderna y sus solemnidades festivas”.

Como podemos observar, la relación no ha perdido vigencia por más que hoy hayamos dejado de considerar como deporte los festivales infantiles, los coros musicales, la táctica militar, el guret, si es lo que aquí se llamó gurria o chirumba, y el riscat, que puede ser el catalán rescat, enfrentamiento entre dos collas o grupos situados cada en uno de ellos en un campo rectangular que debían atravesar los jugadores del bando contrario sin dejarse prender y que entre nosotros acabó siendo el juego infantil llamado rescate.

Una muestra de la prosa de Rafael Navarro, más florida que encendida, y de su pensamiento, en sintonía con el de la Europa del momento, que velaba con tintes de filantropía su esencia imperialista y nacionalista, la encontramos en el artículo que dedicó a intentar convencer a sus conciudadanos de la necesidad de introducir especialidades como la que se denominó tiro nacional obrero: “Siguiendo los tiempos su no interrumpido rumbo de perfección, la vida moderna convoca sin cesar a los hombres a otras palestras en que se muestren los más fuertes y que no son el palenque de los paladines, el paraninfo de los universitarios ni la corte de amor de los maestros del gay saber. Un concepto más completo de la dignidad humana y una realización más práctica de los anhelos altruistas que dan carácter al presente estado de cultura, han llevado las costumbres al floreciente y ardoroso desenvolvimiento actual de la educación física que hace fuertes a los pueblos superiores… No con utópicas y sectarias propagandas, cuyos pesimismos entenebrecen la vida, ha de sacarse al obrero de los tendenciosos radicalismo o de los hábitos funestos del alcohol. Ni con enciclopédicos planes escolares se inculcan en la juventud la noción de la vida y el valor de la voluntad. Todo esto es obra de los ejercicios físicos bien dirigidos. En estas empresas de progreso, el que se detiene se queda atrás y el que se retrasa perece. Si Segovia se propone, como hacen esperar acuerdos últimamente tomados, entrar en el concierto de los pueblos cultos, cual lo hacen otras ciudades españolas, implantar inmediatamente el tiro de fusil para obreros será un grato alborear de su redención de ciudad dormida”.

Rafael Navarro se movía dentro de los cauces del Regeneracionismo que, con distintos registros -uno de ellos el deportivo-, surgió en España tras el Desastre del 98, y deseaba que los segovianos participaran de aquel movimiento, pues le dolía, dice, “que Segovia esté condenada a dormir sobre su lecho de granito el sueño fatalista que enerva a Tomboctú sobre las arenas del desierto sin esperanza de despertar, cuando todas las capitales españolas se regocijan con su propio renacer. Esperemos, pues, que con motivo, v. gr., de la Exposición Provincial, se manifiesten los primeros albores de esas costumbres de buen gusto que tanto tono dan a la vida moderna”.

Intentó, pues, unir la presentación del deporte como elemento “modernizador” con un acontecimiento cual la Exposición Provincial de 1901, un proyecto muy serio en el que los segovianos que entraban en el siglo XX, mostrando sus más importantes logros en los campos de la economía, la ciencia y el arte, habían puesto muchas esperanzas.

Comenzó influyendo para que la Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País solicitara formar parte de la Federación Gimnástica Española, una asociación esta última fundada en Barcelona el 7 de junio de 1898 y que, entre otros objetivos, se había marcado los de “fomentar polos medios, racional y científicamente, las prácticas gimnásticas cuya finalidad es el desarrollo corporal de la juventud, como base de su cultura general, hasta alcanzar el mayor grado de perfección y lograr, a la vez que el mejoramiento físico el moral e intelectual del pueblo español; iniciar y cooperar en la celebración de grandes fiestas, certámenes, exposiciones y congresos gimnásticos; y ejercer toda su influencia para conseguir implantación de campos de juego y la creación de sociedades gimnásticas y gimnasios públicos”.

La Federación Gimnástica Española, por acuerdo de su Comité Ejecutivo, atendió la solicitud de entidad segoviana admitiéndola como socio honor, según consta en un oficio remitido desde Barcelona y fechado el 1 7 de abril de 1901. Siguiente paso dado por Rafael Navarro fue convocar a cuantos se sintieran interesados por el deporte a una reunión que habría de celebrarse en la sede de la Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País y en la que, de lograr acuerdo, saldría el comité ejecutivo de la que sería Delegación en Segovia de la Federación Gimnástica Española.

La reunión tuvo lugar el 14 de junio de 1901 y resultó eficaz pues los presentes acordaron prestar su apoyo al deporte y nombrar el previsto comité, que quedó compuesto por las personas siguientes: Rafael Navarro, presidente; Manuel Reyes, vicepresidente; Mariano Sáez y Romero, tesorero; Rafael Sierra, secretario; y José Rodao, Enrique Montuno, Carlos Guitián, Segundo Gila, Félix Gila, José Martínez y Mariano Jimeno, vocales. Quienes conozcan algo de la historia de Segovia comprobarán que en la relación aparecen nombres que figuran entre lo más granado de la intelectualidad segoviana de la época.

En agosto se habían inscrito 105 socios que pagaban 1 peseta de cuota anual y se habían creado cinco secciones de trabajo: 1. Excursiones. 2. Tiro nacional. 3. Colonias escolares. 4. Ejercicios gimnásticos, higiénicos y deportivos. 5. Propaganda de la educación integral.

Pero fue un espejismo. El primer compromiso que habían adquirido como agrupación, organizar alguna actividad deportiva señalada coincidiendo con la Exposición Provincial de 1901, no se consiguió y aunque la Delegación sobrevivió por algún tiempo, el mocerío segoviano, a lo que parece, durante mucho tiempo se mostró bastante reacio a ejercitarse en el deporte, pues corría ya el año 1919 y un periodista local se quejaba de que una inmensa mayoría de jóvenes segovianos prefirieran pasar las tardes jugando al billar y al dominó en ambientes cerrados y de atmósfera viciada a entregarse a una actividad como la deportiva, “sana e higiénica”. Ni el primer presidente, el ya citado Rafael Navarro, ni quien le sucedió en el cargo, Mariano Sáez y Romero, lograron darle el impulso definitivo y la sociedad acabó autodisolviéndose por falta de actividad.

Para que la práctica deportiva arraigara en Segovia fueron necesarias otras influencias, siendo tres, como ya se ha dicho, los puntos de referencia que tuvo la juventud segoviana para llegar al conocimiento de los deportes modernos: Madrid, La Granja de San Ildefonso y la Academia de Artillería.

LA INFLUENCIA DE MADRID

Recordaremos en primer lugar la influencia de Madrid, donde agrupaciones deportivas que respondían a las propuestas de la Institución Libre de Enseñanza, caso del Club Alpino Español, desde las últimas décadas del siglo XIX habían apostado decididamente por la promoción de los deportes de montaña.

El influjo que ejercieron sobre algunos jóvenes segovianos sirvió de motivación para que tres de estos, Félix Gila, Femando González Bravo y José Rodao, se propusieran llevar a cabo la primera actividad concebida y realizada con espíritu deportivo -referido esto, naturalmente, a un deporte no autóctono, sino “moderno”-, que he podido documentar en Segovia: una excursión a la Mujer Muerta, la sierra que, con su perfil evocador e inconfundible, cierra por el sureste el horizonte segoviano.

Ocurría aquello en 1889 y aunque la ascensión y el recorrido de los 6 km de la línea de cumbres no pasaban de ser un logro más bien modesto, pues era algo que los pastores de la zona realizaban todos los días sin echar las campañas al vuelo, sus protagonistas se sintieron muy orgullosos de lo conseguido y dispuestos a alcanzar metas más difíciles, lo que se refleja en la crónica de la excursión escrita por el último de los tres citados, José Rodao, periodista y poeta además de montañero, que acababa así: “Ya estamos haciendo los preparativos para otra ascensión a Peñalara. Se admiten alpinistas”. Y la cursiva con que se escribía la palabra alpinistas, parece querer decirnos que por entonces era cuando la afición a la montaña estaba llegando a los españoles y el vocablo, introduciéndose en el castellano.

De Madrid vino asimismo una forma diferente de entender el juego de pelota que, a pesar de haber sido el más practicado de los deportes autóctonos, en la mayor parte de las localidades de la provincia nunca contó con instalaciones adecuadas pues para poder jugar bastaban una pared y un suelo mínimamente llano. Una vez puesto de moda en Madrid, donde a finales del siglo XIX existían siete frontones, empezó a plantearse en Segovia la construcción de alguno que sustituyese a uno pequeño que había junto al Camino Nuevo, siendo el primero en responder a este reto el empresario Claudio Lobo, quien lo levantó en los aledaños del llamado Puente del Verdugo, que salvaba el río Clamores por la calle que se llamaba Caño de la Marrana y hoy es la calle de la Independencia. En él fue donde se jugaron los primeros partidos de la nueva época, si nos atenemos a una nota publicada por el semanario El Carpetano el 2 de diciembre de 1890: “Pelotaris en Segovia. El sport del día, el espectáculo que está de moda en Madrid, ha extendido sus ramificaciones hasta Segovia. En el frontón del Puente del Verdugo hemos tenido ocasión de admirar varios partidos a mano …”

En 1892, cuando sólo habían transcurrido dos años desde aquel partido, las elevadas paredes de los frontones se alzaban orgullosas en San Ildefonso y en Sepúlveda, allí en la trasera del edificio dedicado a parador y aquí sustituyendo al muro de la arruinada iglesia de Santa Olalla, que es donde se había venido jugando hasta entonces.

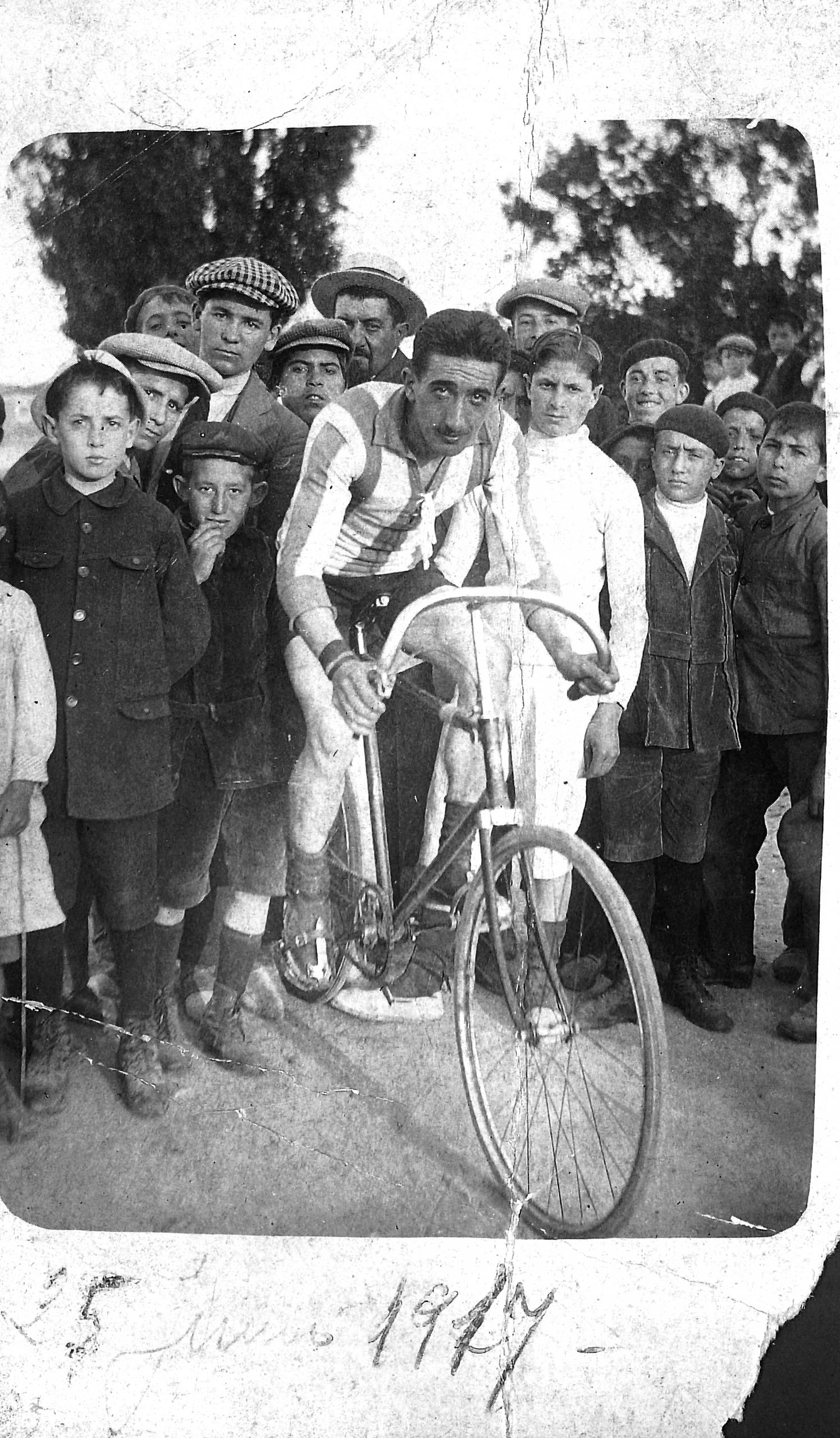

De Madrid fue también de donde irradió el ciclismo o, como por entonces se decía, las carreras de velocípedos que, por lo leído en la documentación que se conserva, en Segovia formaron parte de las atracciones del programa de festejos de ferias de San Juan y San Pedro preparado por el ayuntamiento, los años 1891 y siguientes. Tan popular debió hacerse el velocípedo en la ciudad que incluso se construyó un velódromo, costeado por un grupo empresarial privado, en la explanada existente entre el cerro de la Piedad y el Camino Nuevo. El ya citado periódico El Carpetano cerraba así la crónica de los actos de su apertura, celebrada con la mayor solemnidad el 24 de julio de 1896: “Puede decirse que la inauguración del velódromo segoviano ha sido un verdadero acontecimiento deportivo”. Y es que no se habían escatimado medios para que el acto resultara brillante. Invitaron a S.A. la infanta Isabel, que vino acompañada de la marquesa de Nájera y de la high-life veraneante en La Granja; a las autoridades locales Y provinciales, y a los más conocidos cronistas deportivos de los periódicos madrileños como Manuel Campo, director de El veloz sport, Juanito Pedal, redactor de El Heraldo, y Luis Lozano, de El Liberal, que pudieron seguir las pruebas desde el palco. El público, sin embargo, prefirió acomodarse en las laderas del cerro de La Piedad y asistir gratis al espectáculo.

Las excelentes condiciones que las provincias de Segovia y Madrid reúnen para la práctica de ciertos deportes en la zona limítrofe debido a la montaña que las separa, pronto fueron reconocidas por algunas sociedades deportivas madrileñas, que las convirtieron en el escenario idóneo para sus competiciones.

Una de aquellas sociedades fue la Unión Velocipédica Española que, el año 1912, organizó la carrera ciclista Madrid-Valladolid-Madrid, prueba de cuatro etapas que incluía la ascensión a los puertos de N avacerrada y Guadarrama.

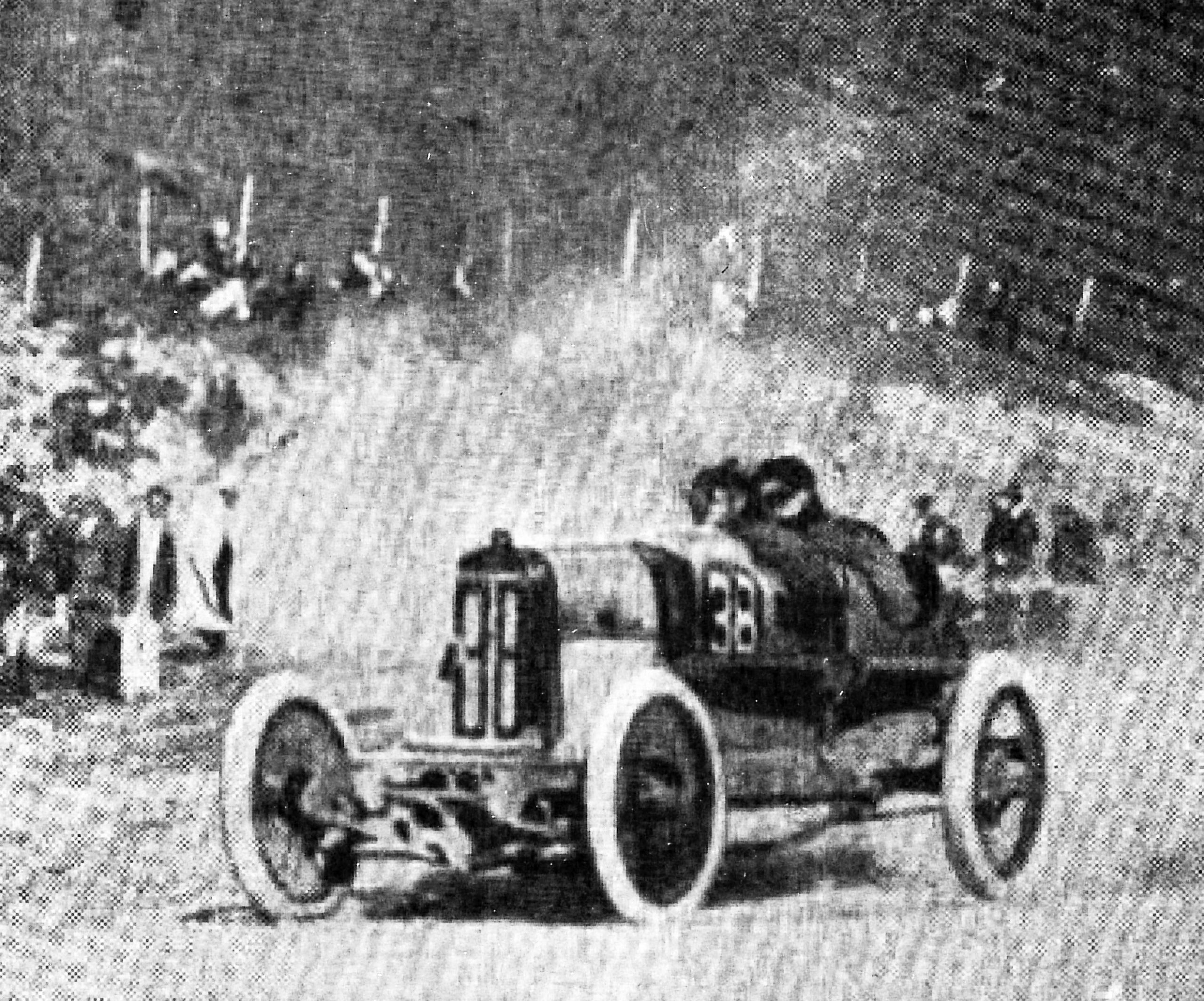

Otra fue el Real Automóvil Club de España, que eligió las carreteras que unían Guadarrama, San Rafael, Segovia y La Granja -un circuito de 103 kms-, para organizar el Rally Automovilístico Internacional que se corrió el 9 de junio de 1913 y en el que 1 7 automóviles de las marcas PanhardLevassor, De Dion-Bouton, Rolls-Royce, Mercedes y Opel se disputaron los dos premios establecidos, 20.000 y 5.000 pts, muy altos para la época. La carrera, que daba tres vueltas al circuito, fue seguida por miles de espectadores que se apiñaban en lugares estratégicos y fue ganada por un Rolls-Royce, conducido por el inglés Plattford.

La tercera de aquellas sociedades fue el Madrid Moto Club, organizador de los campeonas de motocicletas y de motocicletas con side-cars e se disputaron los años 1914 y 1915 sobre el celebró en 1914 con participación de 8 parejas en dos categorías: fuerza libre, en la que triunfaron José Soriano y Víctor Cuevas, y 750 ce, ganada por Miguel Lliviria y González Aguinaga.

Este circuito serrano, al que las numerosas curvas de los puertos y sus fuertes pendientes hacían duro y difícil además de pintoresco, fue también el elegido en 1919 por el Moto Sport Español, organizador de las Doce Horas en motocicleta, primera prueba que se celebraba en España “a tiempo” en lugar de “a distancia”. Desde su primera edición tuvo un enorme éxito de participación y de público y a partir de 1921 se convocó con carácter internacional. El año 1923, según la prensa de la época, hubo más de 12.000 espectadores que salieron de Madrid para seguir sus incidencias y el número fue en aumento en ediciones posteriores.

Los dos puertos, Navacerrada y Alto del León o Guadarrama, fueron las principales dificultades de las carreras ciclistas San Sebastián-Madrid y Madrid-San Sebastián, pruebas de tres etapas que tuvieron sus comienzos en los años 1913 y 1914 y que se mantuvieron, con alternancia no siempre regular, bastantes años. La Sebastián-Madrid incluía la subida al puerto de Guadarrama en su tercera etapa, que discurría entre Valladolid y Madrid, mientras que la Madrid-San Sebastián era en la primera, entre Madrid y Segovia, en la que colocaba el puerto de Navacerrada como piedra de toque para los participantes. Y los dos asimismo, Navacerrada y Guadarrama, habían de ser salvados por los corredores de la prueba Madrid-Segovia-Madrid, organizada por el Madrid Ciclo Sport en 1920. Esta, anunciada como “la carrera ciclista más dura de las que hasta la fecha se han llevado a cabo en España”, fue la primera edición no q9-11signada de la que andando el tiempo vendría a ser la popular y ya clásica Vuelta Ciclista a los Puertos, que todavía se sigue corriendo.

Y recordaremos, por último, que Peñalara, La Granja y Segovia fueron meta frecuente para los marchadores de la Federación Gimnástica Española; que en Navacerrada se levantó en 1906 el chalet del Club Alpino Español, impulsor de los deportes de la nieve en la región centro; que clubs como el Madrid Deportivo o el Atlético de Madrid, acudieron a Segovia para medirse, en competiciones de atletismo o en encuentros de fútbol y de rugby con los team de la Academia de Artillería cada vez que se les requirió, y que algunos eventos de empeño, como el Festival de la Educación Física organizado por el Ayuntamiento de Segovia en 1915, sólo fue posible por la desinteresada colaboración de la Cultural Deportiva Madrileña.

—

(*) Del libro EL deporte en Segovia. Memoria de un siglo.