Albert Einstein, Alexander Solzhenitsin o el Che Guevara tuvieron un destino compartido a lo largo de sus vidas, el de apátridas, la misma condición que siguen sufriendo hoy en el mundo más 12 millones de personas sin derecho a pasaporte.

El problema de los sin patria tuvo su apogeo en el periodo de entreguerras y tras la II Guerra Mundial, pero dejó de tener un impacto en la opinión pública internacional en la segunda mitad del siglo XX, pese al alto número de personas que viven en este limbo.

Por esta razón, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha lanzado una campaña con la que quiere volver a concienciar sobre esta situación aprovechando el 50 aniversario de la aprobación de la Convención sobre Apátridas.

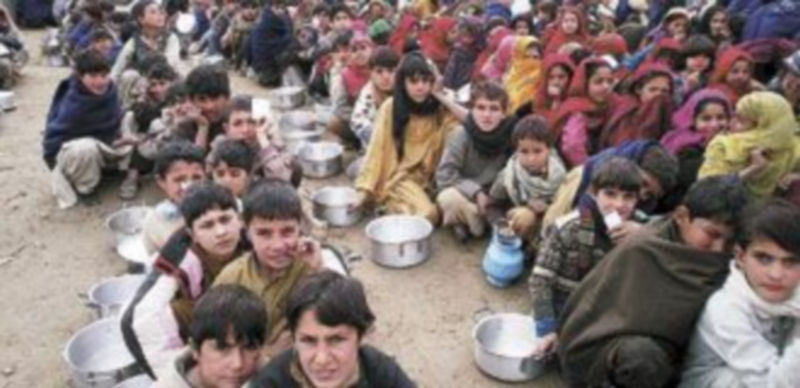

Los indocumentados no son, ni están considerados ciudadanos de ningún país, lo que acarrea dramas humanos, ya que las personas en esta situación carecen, en la mayoría de los casos, de derechos básicos, como la vivienda, la Educación, la Sanidad o el acceso al trabajo. Son individuos que por lo general no pueden comprar una propiedad, no se les permite abrir una cuenta en un banco, no pueden casarse y ni siquiera registrar el nacimiento de sus hijos, siendo habituales los largos periodos de confinamiento al no poder demostrar su procedencia.

«Esta gente necesita ayuda de manera desesperada porque vive en un limbo legal de pesadilla». Se trata de algunas de las personas «más marginadas en el mundo», colectivos «que llevan siendo excluidos desde hace generaciones, creando un gran estrés en las sociedades en las que viven y siendo fuente, en algunos casos, de conflicto» ha declarado Antonio Guterres, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

ACNUR cifra en 12 millones las personas sin nacionalidad, aunque reconoce que establecer un número exacto de este colectivo es muy difícil por la falta de información fiable y por las distintas definiciones de lo que significa desde un punto de vista legal la condición de ser apátrida.

Este organismo ha constatado que el problema es especialmente serio en el sudeste asiático, Asia Central, Europa del Este y Oriente Medio, aunque advierte de que el de los apátridas es «un problema que no sabe de fronteras ni de estilos de vida».

No tener nacionalidad puede deberse a varios motivos. Puede ocurrir por renuncia, sin adquisición de una nueva nacionalidad, o porque la persona en cuestión nunca la tuvo, algo que le sucedería a un niño nacido en un Estado si se determina su nacionalidad por el ius sanguinis y cuyos padres son ciudadanos de un Estado que establece el ius solis para dar la nacionalidad.

Algo que afectó durante algún tiempo a casi 200.000 niños brasileños nacidos en el extranjero, pues la Constitución brasileña exigía que los menores hijos de brasileños nacidos en el extranjero residieran en Brasil para poder obtener la nacionalidad. El problema, que en el caso de Brasil quedó solucionado tras la aprobación de una enmienda constitucional en 2007, se creaba en el caso de los niños que nacían en países que no reconocían el derecho a la nacionalidad únicamente por el nacimiento en su territorio.

Pero las causas más habituales en las últimas décadas son la formación de nuevos estados, como ha pasado reciente en Sudán del Sur, la transferencia de territorios o el cambio de fronteras.

Manly, responsable de la unidad de apátridas de ACNUR, recordó la hecatombe de la década de 1990, cuando la caída del bloque soviético convirtió en errantes a cientos de miles de ciudadanos de las desaparecidas URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia. «La mayoría de los casos en esa región se resolvieron», pero recordó no obstante que actualmente miles de gitanos europeos siguen viviendo sin tener un pasaporte.

Como suele ser habitual, las mujeres son discriminadas por el mero hecho de serlo y en muchos países pierden la nacionalidad si se casan con extranjeros, lo que puede afectar también a sus hijos.