Cuando contaba con doce o trece años, Adolfo García Ortega (Valladolid, 1958) ya trasteaba por la escueta biblioteca paterna, formada por poco más de medio centenar de libros que habían comenzado a llegar a su casa con la implantación en España del Círculo de Lectores. «José Manuel Lara (fundador de Planeta) y el Círculo de Lectores, que alcanzó el millón de abonados a principios de los años 70 con el sistema puerta a puerta, han sido las dos realidades que más han hecho por fomentar la lectura en España en toda la historia», asegura.

Pese a que no eran «alta literatura», aquellas primeras incursiones en el mundo de las letras le fascinaron en su infancia. Con nitidez, aún hoy recuerda dos títulos que le impactaron hasta despertar su curiosidad y abrirle la puerta al universo de los libros: ‘La cicatriz’, de Bruce Lowery (que aún conserva), y una edición juvenil de ‘Robinson Crusoe’, de Daniel Defoe. «A la lectura no llegas por campañas promocionales ni a través de la literatura infantil o juvenil, que no deja de ser un mero juguete; lo más normal es llegar cuando te encuentras con un libro de adulto diferente, que llama tu atención y te atrae. Mi hija Elisa, por ejemplo, entró en los libros picoteando aquí y allá en mi biblioteca. El caos es el orden adecuado para llegar a la lectura», recalca.

Retornando a sus orígenes, entre aquellos primeros embelesamientos como lector aparecen sendas versiones de ‘Alicia en el país de las maravillas’ y ‘Crimen y castigo’ que le fascinaron en la adolescencia, o sus primeros libros de Julio Verne, un autor esencial en su vida, a partir del cual «todo se multiplicó». Pero el libro decisivo que le mostró que otra escritura era posible no llegó a sus manos hasta que cumplió los 18 años; fue ‘Historia social de la literatura y el arte’, de Arnold Hauser, publicado por Ediciones Guadarrama en 1974 dentro de su colección Punto Omega. En aquellas páginas se hacía especial hincapié en cuatro autores que han sido decisivos para él: T.S. Eliot, Chéjov, Kafka y Joyce, a los que posteriormente se sumó por otros caminos Baudelaire. «Siempre que me encuentro ante el vacío o en un momento crítico vital vuelvo a esos autores, que han sido una constante y son la parte nuclear de mi vida. Todos los demás, incluso Cervantes, han llegado después. He leído el ‘Ulises’ tres o cuatro veces y siempre me sigue fascinando; Eliot está en la base de todo mi pensamiento poético; el mundo de Chéjov, sus obras teatrales y cuentos, impregnan mi universo emocional; y Kafka es un modelo personal a imitar, salvando las astronómicas distancias».

Fue Umberto Eco quien aseguró que en una biblioteca hay libros que hay que leer y libros que hay que tener; para García Ortega «en una biblioteca todos los libros deben leerse». «Uno de los pequeños placeres de tener una biblioteca personal grande es que, a veces, te puedes perder por ella como si fuera un mar proceloso, y encontrar libros que pensabas que habías leído o que te interesan de nuevo. Hay bibliotecas pedagógicas, como la de Ben-Gurión en Tel Aviv, pensadas para los que vengan detrás, pero a mí lo que me importa de estos libros es que se puedan leer ahora, no lo que vayan a hacer con ellos mis hijas el día de mañana. La biblioteca debe ser algo vivo y activo», subraya.

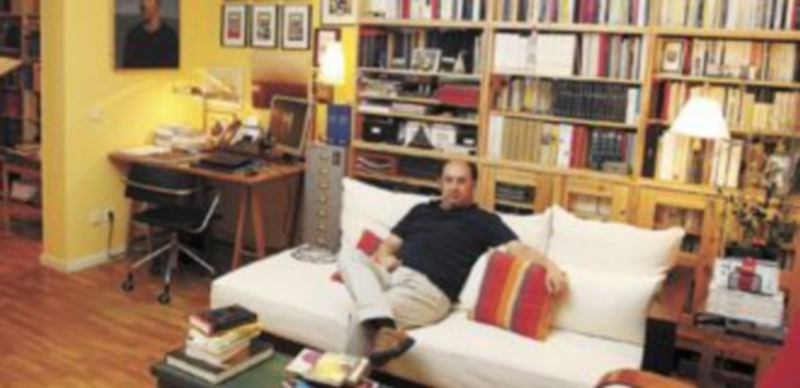

La biblioteca personal del vallisoletano ocupa actualmente dos de las tres estancias de su salón (su mujer y su hija pequeña tienen sus propias selecciones aparte). Los libros, que aguardan su momento en doble fila en sus profundas estanterías, se han ido ordenando «de una manera aleatoria». «Yo sé dónde están las cosas, pero no siguen un orden o criterio específico», confiesa mientras recuerda que no ha sido capaz de seguir el decálogo de ‘Criterios personales para la ordenación de una biblioteca’ que él mismo recomienda en su web personal.