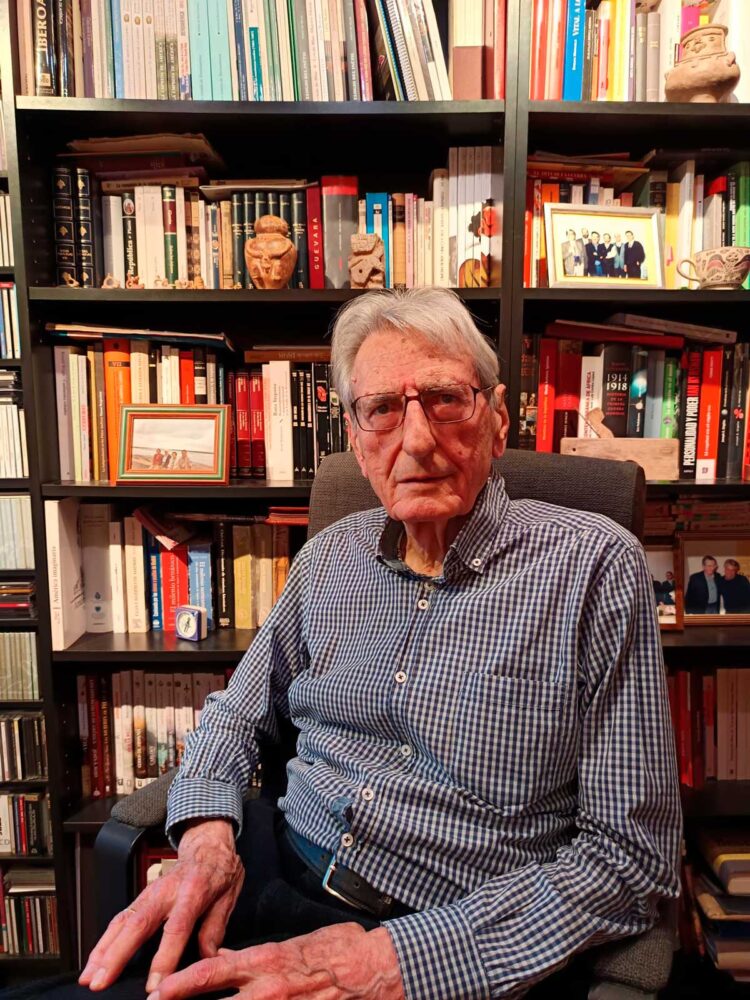

Patricio de Blas Zabaleta, navarro, asentado en Madrid, catedrático de historia de instituto, lo fue del Giner de los Ríos de Segovia entre 1977 y 1983, sigue visitando nuestra ciudad con frecuencia. Autor de varios libros de historia de América, entre ellos “Historia común de Iberoamérica”, ha publicado recientemente “Hispanidad, entre la indiferencia, el rechazo y la manipulación” sobre el que charlamos hoy.

Su libro analiza, pormenorizadamente, la formación, desarrollo y estado actual del concepto de Hispanidad, ¿cuál es para Ud., la definición que más se ajusta a la realidad?, ¿cómo ha evolucionado este concepto a lo largo de la historia?

Sin duda la del Diccionario de la Lengua Española: «Carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura españolas» y «Conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos». Esta es la Hispanidad REAL de cuya formación, evolución y presente trata el libro.

El sentimiento y la idea de formar una comunidad de cultura y valores nació a finales del XIX cuando el expansionismo de la América anglosajona amenazaba la integridad e intereses de los países de habla española. La evidencia de ese “carácter común” se convertía en factor de unidad que permitía superar el antiespañolismo que siguió a las independencias. La conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento (1892) facilitó el acercamiento y los sucesos del 98 prepararon a la opinión pública para celebrar, con carácter anual, el “Día de la Raza” desde 1918.

Existió y perdura en la nostalgia de unos, y en el correlativo rechazo de otros, una Hispanidad, la IMAGINADA e impuesta por el Nacional catolicismo en la España de Franco, que explica la indiferencia y el desdén de muchos y la que distrae la atención de la Hispanidad REAL.

La presencia española en América durante trescientos años pasó por muchas fases. Háblenos de los primeros momentos del Descubrimiento y el encuentro con este Nuevo Mundo.

Los conquistadores descubrieron enseguida que el gentilicio “indios” encubría un “archipiélago lingüístico y cultural” con grades imperios en los altiplanos, grupos que “son como fieras que viven por los campos, sin ciudades ni casas, sin policía ni leyes, sin ritos ni tractos”, pasando por pueblos en etapas culturales intermedias, los cacicazgos, y que, además, estaban enfrentados entre sí.

Aquellos españoles, “entre medievales y modernos”, habían ido a “servir a Dios y a su Majestad, e dar a luz a los que estaban en tinieblas”, pero también, “por haber riquezas que todos los hombres comúnmente venimos a buscar”. Los mismos objetivos movían a la Corona: conquistar territorios que ampliaran sus dominios y combatir la idolatría, es decir, civilizar y cristianizar a los indios que los habitaban que, en la mentalidad de misioneros y conquistadores, significaba lo mismo: eliminar costumbres, hábitos y creencias que no encajaran en el modelo civilizador ideal y mantener las que, siendo propias de su tradición, organización social y medio geográfico, fueran conformes al derecho natural.

Para hacerlo, tomaron una decisión capital: la cristianización de los indios se haría en las lenguas indígenas, lo que se reveló trascendental para la supervivencia de éstas.

La empresa civilizadora en América tuvo muchas luces y muchas sombras, pero hay mucha leyenda negra creada por nuestros enemigos y también aquí, ¿en qué medida esto también ha pesado en el concepto de Hispanidad?

La Leyenda Negra sostiene, injustamente, que los españoles, llevados por su fanatismo y avaricia, cometieron un genocidio con los indios y arrasaron sus civilizaciones. Se basa en las exageraciones de Bartolomé de las Casas y algunos cronistas, impresionados por la violencia de la conquista, y en las polémicas estimaciones ofrecidas por demógrafos maximalistas. Poco importa el escaso rigor de los datos que “no corresponden a ninguna realidad, son un invento para elevar las estimaciones de población indígena americana” (David Henige), o las denuncias sobre el poco rigor de los cronistas: “tanto se les da poner ochenta mil, como ocho mil” (Bernal Díaz del Castillo 1568).

La Leyenda Negra, asumida por algunos españoles, generó un rechazo universal hacia la Hispanidad y opacó la formidable empresa americana: una lengua y una civilización urbana común, desde California a la Patagonia, sustentada en un mestizaje biológico y cultural.

Hubo, ciertamente, una notable caída de población, dilatada en el tiempo y explicada por factores constatados, como las enfermedades que llevaron españoles y africanos, y las modificaciones en la forma de vida de las poblaciones indias para acomodarlas a las necesidades y demandas de la sociedad virreinal.

¿Cuál fue el papel de la monarquía hispánica y cuál el de la Iglesia? Isabel la Católica, que fue investida reina aquí en Segovia, ¿fue una figura tan determinante en el carácter de la conquista como ahora se reivindica?

La conquista y civilización de América fue una empresa común de la Monarquía y de la Iglesia. La Iglesia la autorizó, legitimó, y veló desde el principio para que los encomenderos no abusaran de los indios a su cargo y se ocuparan de su evangelización y civilización. La Monarquía financiaría los medios necesarios: construcción de iglesias, conventos, hospitales, colegios y universidades. A cambio, la Iglesia cedía los diezmos y le otorgaba algunos privilegios, como el del Patronato Real para la provisión de cargos eclesiásticos.

Y sí, la intervención de la reina Isabel resultó decisiva para patrocinar el proyecto de Colón que el rey Fernando, mejor conocedor de los asuntos marítimos, veía con recelo. El título de Católica, que le atribuyó el Papa Alejandro VI, reconocía tanto su fervor religioso como su política religiosa en la Península y en América. Si en la Península esa política se caracterizó por la dureza inquisitorial y la expulsión de los falsos conversos judíos y moriscos, en América no hubo Inquisición y sí una continua preocupación por el trato dispensado a sus vasallos indios en América.

El cambio de dinastía en España, tras la guerra de Sucesión, de los Habsburgo a los Borbones, ¿qué consecuencias tuvo en el desarrollo de nuestra presencia en América?

Constituyó, para bien y para mal, un cambio sustancial: los virreinatos pasarían a considerarse como terrenos ultramarinos o colonias. Centralizaron el poder y aumentaron la recaudación fiscal para acometer su ambicioso programa de reformas: administrativas, militares, económicas y urbanísticas. Introdujeron, también, los nuevos valores y paradigmas ilustrados: racionalidad, eficiencia, bienestar, felicidad individual, que chocaban con los del orden tradicional regido por la Monarquía y la Iglesia. Esos valores cuajaron en un reducido grupo de criollos, sobre todo en las ciudades costeras, pero no llegaron a la mayor parte de la población, que protagonizó sonadas revueltas rurales y urbanas en las que participaron blancos, indios, mestizos y castas a partir de 1770.

Aquella política mejoró la economía y aumentó el poder de la Monarquía, pero fue disolviendo los vínculos y principios que habían mantenido juntos a los diversos reinos durante el período de los Austrias, una dinastía acostumbrada a gobernar virreinatos muy diversos con un principio negociador cohesivo: hacer de muchos uno, “e pluribus unum”.

¿Fue la Constitución de Cádiz una oportunidad perdida en la consecución de una relación sólida y duradera entre los españoles y los pueblos hispanoamericanos?

Pudo haberlo sido, pero el rey más nefasto que ha tenido la monarquía española lo impidió…La de Cádiz fue la Constitución del conjunto de la Monarquía Católica, y fue en América donde se aplicó durante dos años. Cincuenta diputados de los 186 que la rubricaron y 100 de los 300 que participaron en las discusiones eran americanos.

Como sabemos, a su regreso a España, Fernando VII en vez de sancionar la Constitución y actuar como árbitro conciliador, buscando un pacto que preservara lo esencial de la monarquía, la derogó cerrando la posibilidad de establecer una Monarquía Católica Constitucional. Su obsesión represora, y la incapacidad de los gobiernos españoles para plantear una relación diferente a la restauración imperial como se propuso desde América, enajenó cualquier aprecio que los americanos pudieran sentir por España.

¿Cuáles fueron los hechos que llevaron a las emancipaciones de los pueblos hispanoamericanos? ¿qué papel jugaron otras potencias que pretendían sustituir nuestra preponderancia en la zona? ¿Cuál fue el papel de EEUU?

Conviene hablar de los “hechos” que llevaron a las emancipaciones porque fueron los que acabaron imponiendo un resultado, imprevisto, que casa mal con el “relato” nacionalista que de ellas se hizo en el siglo XIX. Pudo haber resultado una sola nación, como acordaron las Cortes de Cádiz, tres como se especuló en las Cortes en 1821, o cualquier otro número.

Sucedieron en paralelo a la situación que se vivía en la Península. El vacío de poder y la acefalía que siguió a la abdicación de los reyes provocaron idéntica reacción: proclama de fidelidad a Fernando VII y elección de juntas que ocuparan el vacío de poder ignorando a los virreyes. La Orden de la Junta Suprema Central que asignaba el número de diputados que debían elegirse fue motivo de enfrentamiento entre americanos y peninsulares y de división y violencia entre americanos de todas condiciones entre sí. La aprobación de la Constitución de Cádiz no puso fin a los enfrentamientos y la intransigencia Fernando VII los recrudeció. Las nuevas naciones nacieron en este contexto de guerra civil.

Aparte el desencadenamiento del proceso, motivado por la invasión de Napoleón, o la intervención puntual de Inglaterra en Río de la Plata y Chile, su papel no fue relevante. Sí lo fue la turbia intervención de los Estados Unidos en Cuba que ocupa un amplio espacio en el libro pero que ahora no podemos abordar.

Pese a las independencias, los enfrentamientos y malentendidos, los lazos entre los pueblos a los dos lados del océano, no se rompieron nunca del todo, ¿qué factores fueron determinantes para ello?

En las relaciones entre las naciones resultantes de la disgregación de la Monarquía Católica operan dos fuerzas opuestas que explican esa permanente tensión.

Tenemos, por un lado, el poso de 300 años de historia común que nos hace compartir lengua, creencias y valores, hábitos y tradiciones. Enfrente la necesidad que sienten las naciones emancipadas de crearse una singularidad nacional que las justifique y alimente el sentido de pertenencia. Lo representaba bien el “desespañolicémonos” de Esteban Bilbao, alimentado, además, por la torpe intervención española para recuperar territorios a mediados del XIX.

Con estos sentimientos como fondo, hay corrientes que nunca se interrumpieron: las migraciones económicas, las culturales y el contacto entre escritores de los dos lados que nunca llegaron a perderse y, finalmente, los exiliados que siempre encontraron refugio en uno u otro lado.

Ya en el siglo XX, ¿qué supuso la aparición de las corrientes indigenistas y reivindicativas de los pueblos originarios en esta construcción de la Hispanidad?

Las fronteras nacionales rompieron el marco territorial de las comunidades y las constituciones ignoraron los derechos de los pueblos y sus prácticas comunales. Para ser ciudadano exigían estar alfabetizado en español y tener propiedades, y la población indígena empobrecida queda fuera de la vida política y social. La integración por el mestizaje se presentaba como única solución.

Pero, en los 70 y 80 del siglo XX, surge un movimiento indianista, que ve en la integración la disolución de los pueblos y reclama el poder indio: derecho de los pueblos a hablar por sí mismos, a gobernarse y disponer de sí como pueblo. Aprovechó el V Centenario, con una campaña paralela 500 años de Resistencia que dio a sus programas visibilidad internacional y consiguió que la ONU aprobara, en 2007, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas (autodeterminación, multiculturalidad, propiedad colectiva de la tierra, disponer de los recursos naturales de la tierra en que se asientan…). Era un reconocimiento genérico que deberían llevar a las constituciones nacionales, pero que su marco jurídico y la realidad socio económica harían imposible aplicar.

Con este programa, respondiendo ya a la pregunta formulada, es evidente que el movimiento indianista no quiso, o no supo, utilizar la Hispanidad para plantear sus programas en ese marco más amplio. Todo queda en una condena moral de la Conquista, paradójicamente el único período en que pudieron conservar su identidad como tales, y en la nostalgia de una situación que es historia.

¿Comparte la idea de Unamuno de que lo que realmente define la Hispanidad es la lengua?

Sí. Como él decía en su célebre soneto La sangre del espíritu

“La sangre de mi espíritu es mi lengua

y mi patria es allí donde resuene

soberano su verbo que no mengua

su voz, por mucho que ambos mundos llenen…”

La lengua es el vínculo de fraternidad por el que suspiraba Andrés Bello que, no por casualidad, ni milagro, sino por la voluntad decidida de sus protagonistas constituye el elemento vertebrador de la comunidad hispánica de naciones. La Real Academia Española supo adaptarse a la nueva realidad de los hablantes de español: nombró académicos “correspondientes” a afamados gramáticos americanos y propició la creación de academias nacionales. En 1951, en México, se fundó ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española responsable de un Diccionario de la Lengua Española (DLE) y una Gramática de la lengua española común para todos los hispanoamericanos. Una lengua, hay que añadir, en la que se ha generado y depositado un valiosísimo patrimonio cultural mancomunado, constitutivo, también, de la Hispanidad.

Reivindica en su libro la aportación de los exiliados tras la guerra civil española a la construcción del concepto de Hispanidad.

Debía hacerlo, por varias razones. La Guerra Civil interrumpió bruscamente la producción intelectual española en contacto con los centros europeos poniendo un trágico final a la Edad de Plata, la que encadenaron las generaciones de 1898, 1914 y 1927 en plena actividad, y determinó el destierro, voluntario o forzoso, de gran parte de los hombres que la ejercían. El papel de Madrid como centro colector y difusor de los grandes movimientos y obras europeos pasó, sobre todo, a México y Buenos Aires donde recalaron los intelectuales españoles y pudieron continuar su obra en contacto con intelectuales americanos lo que propició una visión hispanoamericana y una acomodación de los escritores y traductores españoles a los usos y gustos americanos.

Además, en la dilatada historia de las relaciones entre españoles y americanos, el exilio en su conjunto cambió el estereotipo negativo que los americanos tenían del español -gachupín en México, – desde las independencias (funcionarios, exsoldados, abarroteros, capataces…). Ahora eran intelectuales de fuste, profesores, médicos, industriales, obreros especializados, militares… hombres que conocían su oficio y que lo ejercieron con generosidad en beneficio de los países que los acogían.

Finalmente, frente a la Hispanidad que el nacional catolicismo se esforzaba en exportar a Hispanoamérica, la presencia de los exiliados y su fructífera relación con los hispanoamericanos, daban fe de existencia de una hispanidad real, que les hacía sentirse “transterrados” en los países de acogida.

¿Cuál cree que es el futuro de la Hispanidad?

Optimista, sin duda, a pesar del ruido que suele acompañar a la fiesta que la conmemora, pero mejorable. Los lazos de unión son fuertes y resistentes, sobre todo la rica, robusta y acogedora lengua castellana que sus hablantes debemos apreciar, cuidar, disfrutar y enriquecer. Y tenemos una apasionante y apasionada historia común, que conocemos mal y tendemos a utilizar para extraer agravios antiguos, siempre útiles para desviar la atención de problemas y frustraciones presentes. Y existen corrientes consolidadas de relación, más útiles aún en el contexto de la globalización: culturales, migratorias, humanitarias (exilio), ocio… creadoras, incluso, de lazos familiares a ambos lados del Atlántico.